災害に備える備蓄・防災グッズとは・・

非常持ち出し品と備蓄品

災害に備えて準備しておく品物は、

●災害発生時などに緊急に避難する際に使用する「非常持ち出し品」

●災害後、ライフラインがストップしたり流通がストップしたりした場合の生活を維持するための「備蓄品」

の2種類があります。

避難場所に避難する際には「非常持ち出し品」を持参、その後の避難生活や、自宅での耐久生活では「備蓄品」をうまく使って生き延びるようにしましょう。

避難する際の持ち出し品は?(日ごろから防災バッグに準備しておくとよいものは・・)

「非常持ち出し品」は、大雨などの災害が迫ってきた時に避難する際に持っていったり、地震が発生した直後に緊急に避難する際に持ち出したりします。

両手を使わなくても持ち歩けるように、リュックなどに詰めて、いつでも持ち出せるように日ごろから準備しておきましょう。

緊急に持ち出せるように、玄関など取り出しやすいところに置いておくことをおすすめします。

非常持ち出しバッグの内容の例(人数分用意しましょう)

◆飲料水、食料品(カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど)

◆貴重品(印鑑、現金、預金通帳・健康保険証・お薬手帳などのコピー、緊急連絡先などのコピー)

◆救急用品(ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など)

◆ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手

◆懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話やスマートフォンの充電器

◆衣類、下着、毛布、タオル

◆洗面用具、使い捨てカイロ、ぬれティッシュ、携帯トイレ、ライター、缶切り、ロウソク、ナイフ

※乳児のいるご家庭は、ミルク・紙おむつ・ほ乳びんなども用意しておきましょう。

※図:消防庁HPから

家族構成・時期によって備えるものを変える必要があります

小さな子どもや高齢者のいる家庭では、乾パンは硬いため、レトルトのおかゆなど軟らかい食品を用意しておきましょう。

避難生活ではなかなか入浴できないため、顔が隠れる帽子やマスクなども役に立ちます。

また、暑い季節は熱中症対策グッズなども、寒い季節は使い捨てカイロなども用意しておくと安心です。

薬は、予備の薬を準備・お薬手帳はとっても大切

災害時に、いつも飲んでいる薬がなくて命にかかわることも・・

◆慢性疾患などで薬を常用している人は、数日間分の予備の薬を用意しておくようにしましょう。

薬も有効期限があるので、処方されたら常に新しいものを予備の薬として保存するようにします。

◆「お薬手帳」は最も重要です。非常持ち出しバッグにコピーを常に入れておくようにします。

避難生活が長引いて薬が切れた時や、自分が服用していた薬の名前がわからない時など、手帳があると薬の処方がスムーズに行えます。

また、副作用歴やアレルギー歴なども記入しておくようにしましょう。

備蓄品は何日分準備すればいいの?

気象災害への備えは?

気象災害への備えは、これまでの災害ではおおむね3日あれば救援の手が届いてきました。

地震に備えた備蓄は?

地震の直後の混乱が収まっても、ライフラインがストップするだけで、長期間にわたって避難所での生活となったり、自宅や周辺で避難生活を強いられたりすることになります。

地震への備えは、ある一定の狭いエリアが被災する直下型地震と、関東から九州までの広いエリアが被災してしまう南海トラフの巨大地震などでは、備蓄などの備えも大きく変わってきます。

直下型の地震への備えとしては、これまでの地震では3日ほどで救援の手が届いてきたケースが多いので、“最低3日間は支援がなくても過ごせる準備”をする必要があります。

一方、南海トラフの巨大地震が発生した場合は、全国の物流がほぼ全面的にストップして、救援物資の輸送もままならなくなることも想定されます。

このため、2週間以上何も救援物資がこないケースすらあると想定されています。

南海トラフ地震の被災想定エリアでは、2週間以上の備蓄が必要になると思っていてください。

備蓄品はどんなものを?

非常持ち出し品とは別に自宅に備蓄しておきたいのは、ライフラインがストップしたり、救援の手が届かなくなったりしても生き延びられるようにするための物資です。

飲料水や食料、衛生用品、衣料品、燃料などで、普段から使っているものを、自宅スペースに多めに備蓄しておくようにしましょう。

◆飲料水・・1人1日3リットルを目安に

◆食品・・ご飯(アルファ米など)、そうめんなどの乾麺、小麦粉、ビスケット、板チョコ、乾パンなど

◆衛生用品・・トイレットペーパー、ティッシュペーパー、携帯トイレ用ビニール袋など

◆衣類・・下着、防寒着など

◆燃料など・・マッチ、ロウソク、カセットコンロ(カセットボンベも)など

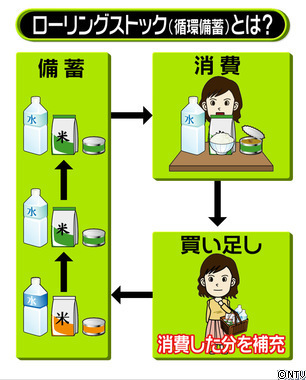

備蓄の極意・ローリングストック法とは

少し多めに食材などを買って普段からストックして、使ったら使った分だけ新しく買い足す方法です。

常に一定量の物品を備蓄するようにします。

消費と購入を繰り返すことで、鮮度を保ち、いざという時にも日常に近い生活を送れます。

【ローリングストック法のポイント】

(1)古いものから使う

備蓄が古くなってしまわないよう、消費の際には、必ず一番古いものから使いましょう。

新しいものを右側に配置し、左側の古いものから使っていく、など上手に循環させることが大切です。

(2)使った分は必ず補充

備蓄品としてストックしているものはいつ食べても構いません。

ただし、食べた分・使用した分を必ず買い足しましょう。

補充を怠った時に災害が来る可能性もあるので、食べたりした直後に忘れずに補充しましょう。

(3)生活用品もローリングストックする

食品があっても災害時はガスや電気が止まり、調理できないことも。

そんな時のために「カセットコンロ」と「カセットボンベ」もローリングストック法で備蓄しましょう。

ウエットタオル、電池、カイロなどは日常で使いながら、常に一定量を確保していきましょう。

水は、飲料水以外の水も含めて多めに備蓄を

飲料水とは別に、ものを洗ったり、トイレを流したりするための水も必要です。

日ごろから水道水を入れたポリタンクを用意する、お風呂の水をいつもはっておくなどの備えを心がけましょう。

井戸で水を確保

災害時は断水によって水不足に苦労します。

そんななか、熊本地震では生活用水として井戸水が貴重な水源となりました。

災害時に、地域の人の生活用水として提供してくれる家庭用の井戸を、「災害時協力井戸」として登録するよう呼びかける自治体が増えてきました。

大地震の時は井戸水は水質が変化する可能性があり、そのままでは飲料用としては使えませんが、生活用水としては大活躍します。

公園や学校に井戸を設置している地域もあるので、普段からどこに井戸があるか調べておきましょう。

※名古屋市HPから

【関連リンク】

災害に遭遇したら 救助要請と安否確認の方法

避難と避難所での注意 夜の移動はいたって危険

新型コロナウイルスと避難「3密」に警戒が必要

災害に備える 備蓄方法 防災バッグに入れておくとよいもの

わが家が被災 支援や給付を受けるために必要なものは?

ボランティアの心得 交通手段、食事・宿泊場所は