クロード・モネ《ジヴェルニー近くのセーヌ河支流、日の出》(部分) 1897年 油彩/カンヴァス マルモッタン・モネ美術館、パリ(エフリュシ・ド・ロチルド邸、サン=ジャン=キャップ=フェラより寄託) © musée Marmottan Monet / Studio Christian Baraja SLB

クロード・モネ《ジヴェルニー近くのセーヌ河支流、日の出》(部分) 1897年 油彩/カンヴァス マルモッタン・モネ美術館、パリ(エフリュシ・ド・ロチルド邸、サン=ジャン=キャップ=フェラより寄託) © musée Marmottan Monet / Studio Christian Baraja SLB

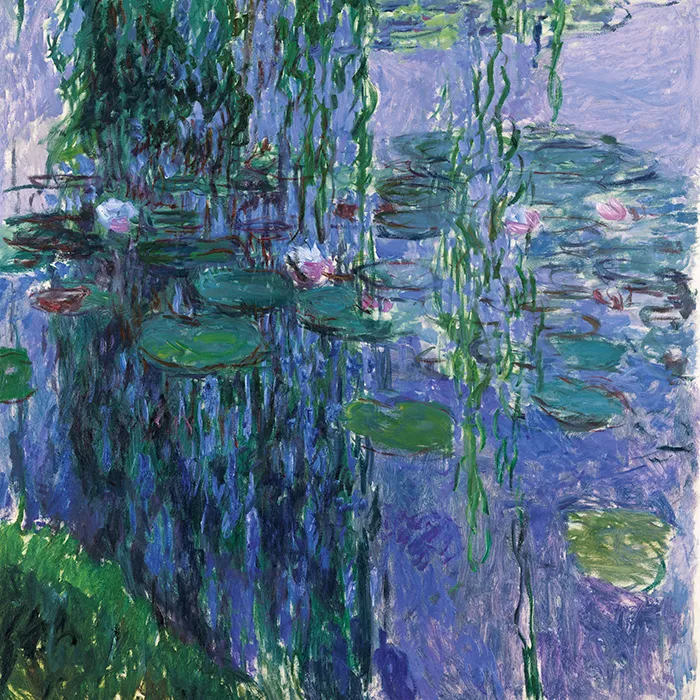

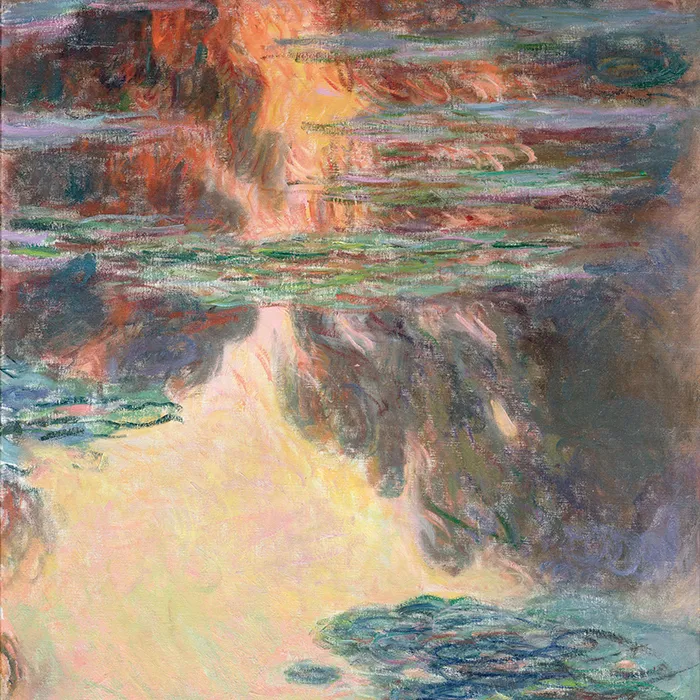

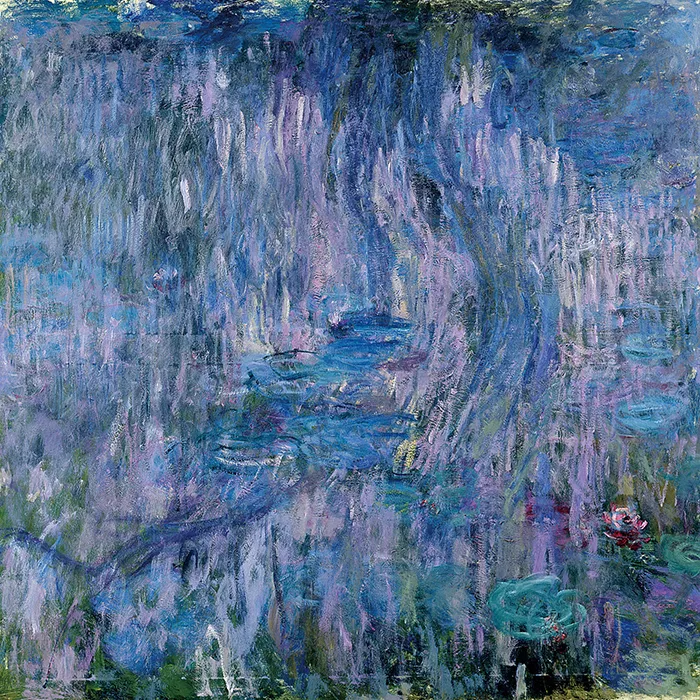

1890年、50歳になったモネは、7年前に移り住んだノルマンディー地方の小村ジヴェルニーの土地と家を買い取り、これを終の棲家とします。それはまた彼が、同一のモティーフを異なる時間や天候のもと繰り返し描く、連作の手法を確立した時期でもありました。やがて画家の代名詞ともなるジヴェルニーの自邸の庭はしかし、すぐにその作品へと結実したわけではありません。1890年代後半に主要なモティーフとなったのは、モネが3年連続で訪れたロンドンの風景や、彼の画業を通じてつねに最も身近な存在であったセーヌ河の風景でした。とりわけ、この時期に描かれたセーヌ河の水辺の風景では、しばしば水面の反映がかたちづくる鏡像に主眼が置かれており、のちの〈睡蓮〉を予見させます。

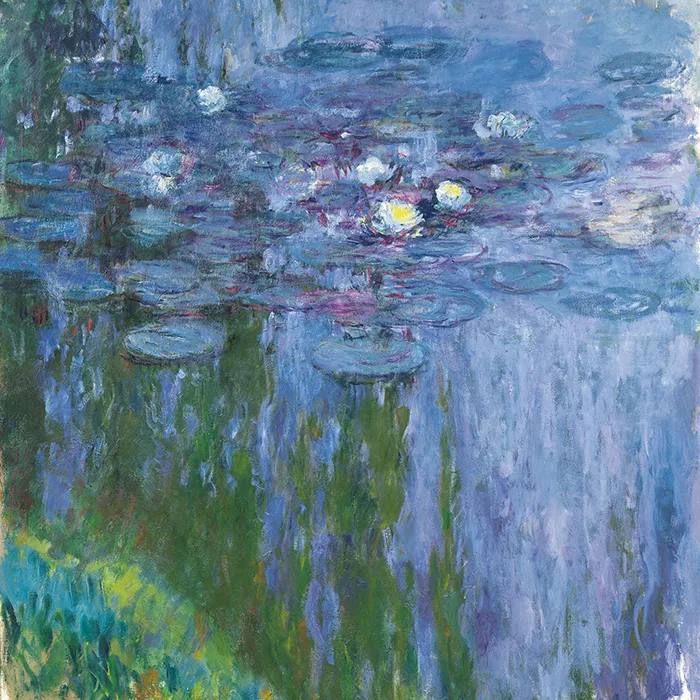

1893年、モネは自邸の庭の土地を新たに買い足し、セーヌ河の支流から水を引いて睡蓮の池を造成します。この“水の庭”が初めて作品のモティーフとして取り上げられたのは、それから2年後のことでした。さらに、池の拡張工事を経た1903年から1909年までに手掛けられたおよそ80点におよぶ〈睡蓮〉連作において、画家のまなざしは急速にその水面へと接近します。周囲の実景の描写はしだいに影をひそめ、ついには水平線のない水面とそこに映し出される反映像、そして光と大気が織りなす効果のみが画面を占めるようになりました。こうして、セーヌ河を流れる水は睡蓮の池へと姿を変え、晩年のモネにとって最大の創造の源となったのです。

装飾芸術がかつてない隆盛を見た19世紀末のフランスでは、多くの画家たちが装飾画の制作に取り組みました。モネもその例外ではなく、彼が初めて本格的な装飾画を手掛けたのは、1870年代の印象派時代にさかのぼります。やがて、1890年代を通じて連作の展示効果を追求する中で、睡蓮という一つの主題のみからなる装飾画の構想がその心に芽生えます。

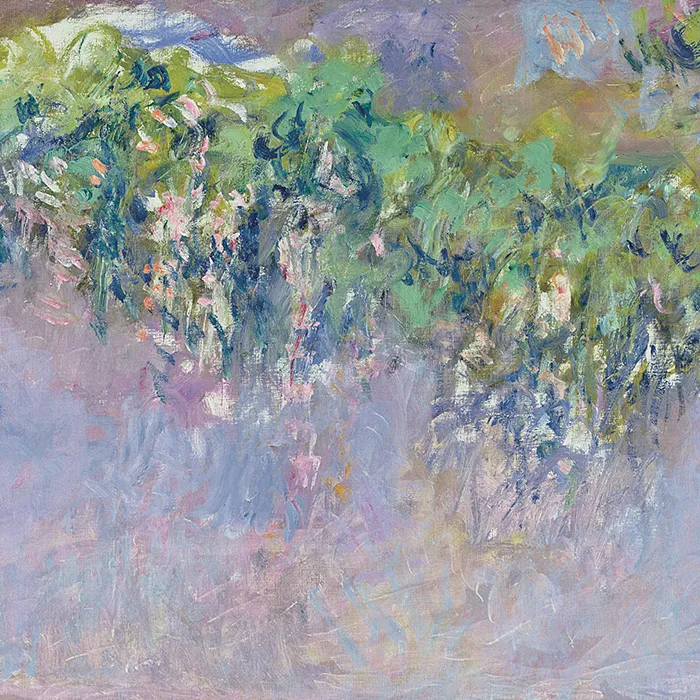

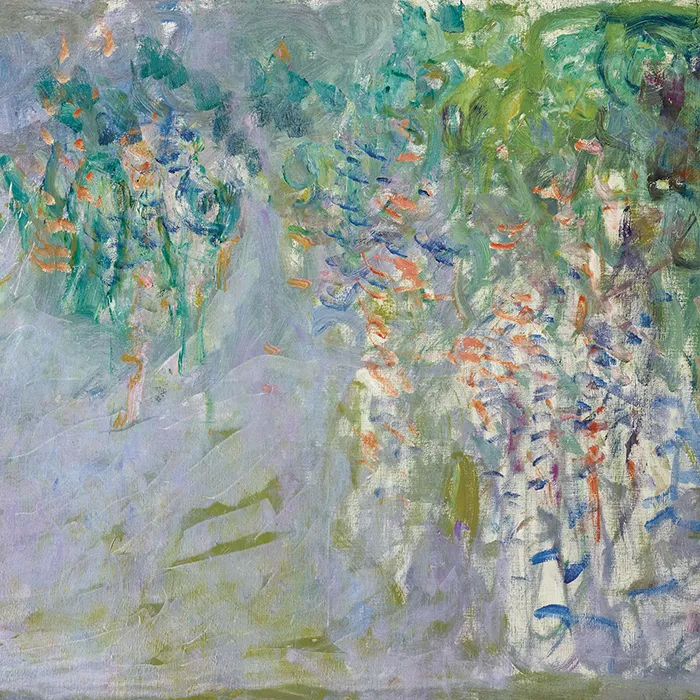

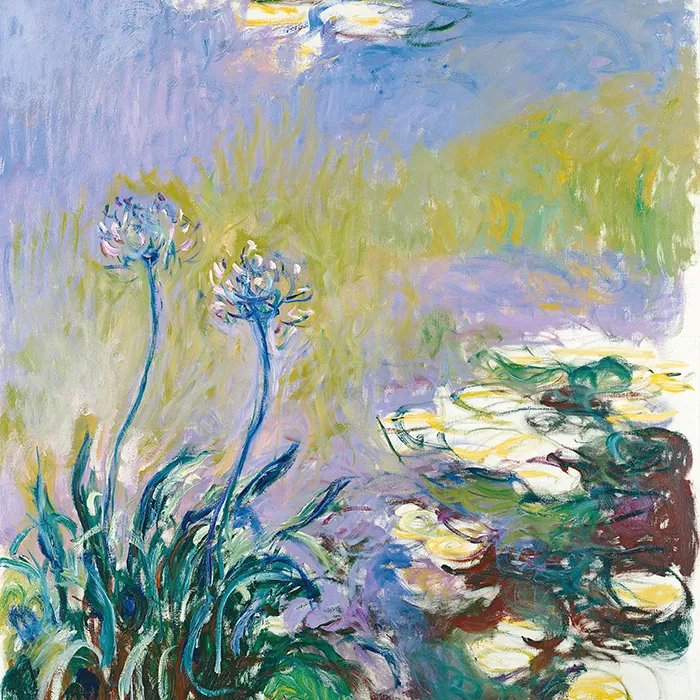

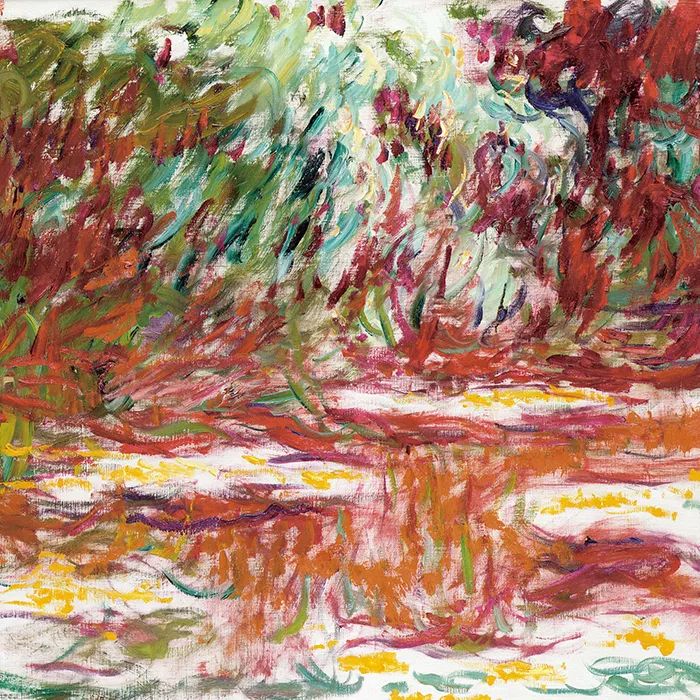

1909年の「水の風景連作」展以降、のちに白内障と診断される視覚障害の兆候や最愛の妻の死をはじめとする不幸は、モネの画業に一時の空白期間をもたらしました。しかし1914年に再び創作意欲を取り戻すと、かつて抱いた装飾画の構想に精力的に取り組みはじめます。当初は睡蓮のみならず、池の周囲に植えられた多種多様な花々をもそのモティーフとして想定していたのでしょう。大の園芸愛好家であったモネは、さながらカンヴァスに絵具を置くように、その庭を色彩豊かな花々で彩りました。なかでも、実現することなく終わった幻の装飾画の計画において重要な役割を担っていたのが、池に架けられた太鼓橋の藤棚に這う藤と、岸辺に咲くアガパンサスの花でした。ところが、最終的にモネはそれらの花々による装飾の考えを放棄し、壁一面を池の水面とその反映によって覆うことを選びます。

「大装飾画(Grande

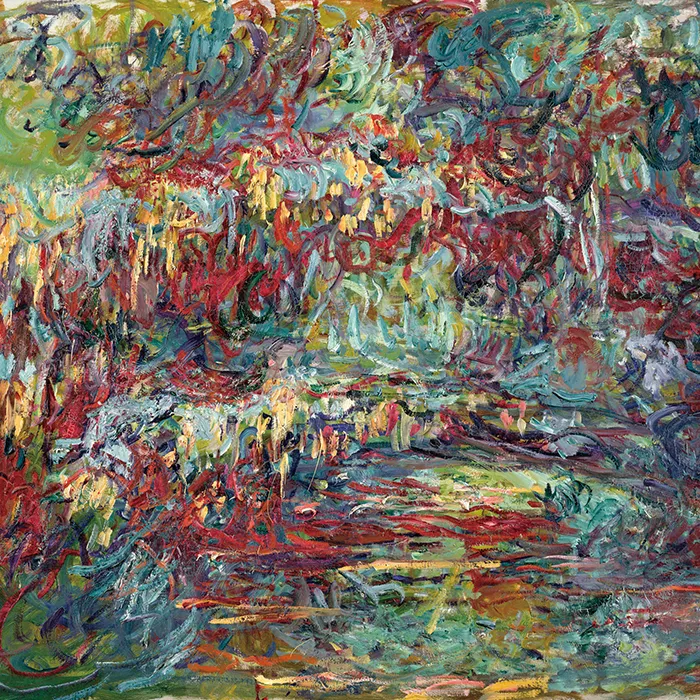

Décoration)」とは、睡蓮の池を描いた巨大なパネルによって楕円形の部屋の壁面を覆うという、モネが長年にわたり追い求めた装飾画の計画です。最終的にパリのオランジュリー美術館に設置されることになるこの記念碑的な壁画の制作過程において、70代の画家は驚嘆すべきエネルギーでもって、水面に映し出される木々や雲の反映をモティーフとするおびただしい数の作品群を生み出しました。

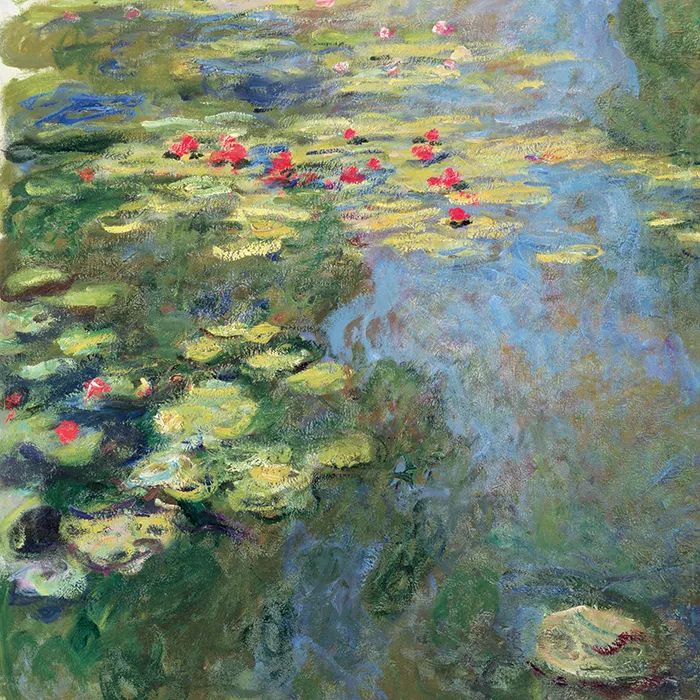

1914年以降の大装飾画に関連する制作を決定づけるものは、第一にその画面の大きさです。この時期の〈睡蓮〉は多くの場合、長辺が2メートルにおよび、1909年までに手掛けられた〈睡蓮〉と比べると、面積にして4倍を超えます。巨大化した作品のサイズに応じ、モネは新たに広大なアトリエを建設します。そしてこのアトリエにおいて、戸外で描かれた習作をもとに、しばしば幅4メートルにも達する装飾パネルの制作に取り組みました。それは、自然の印象から出発して、その印象を記憶とともに内面化しつつ再構成する試みであり、いうなれば印象派絵画を超える挑戦でもありました。ごく少数の例外を除き、モネはこれら大装飾画に関連する作品のほとんどを生前に手放すことなく、1926年の死の間際にいたるまで試行錯誤を重ねます。国立西洋美術館のコレクションの基礎を築いた松方幸次郎は、モネが唯一、その巨大な装飾パネルの一つを売ることを認めた相手でした。

モネの絵画は、その色彩が生む繊細なハーモニーゆえに、同時代からしばしば音楽にたとえられました。1921年に洋画家の和田英作が松方幸次郎らを伴いジヴェルニーのアトリエを訪れた際、〈睡蓮〉の近作をして「色彩の交響曲」と評したところ、モネが「その通り」と答えたという逸話も知られています。しかし、1908年ごろからしだいに顕在化しはじめた白内障の症状は、晩年の画家の色覚を少なからず変容させることになりました。悪化の一途をたどる視力に絶えず苦痛を訴えながらも、モネは1923年まで手術を拒み、絵具の色の表示やパレット上の場所に頼って制作を行うことさえあったといいます。

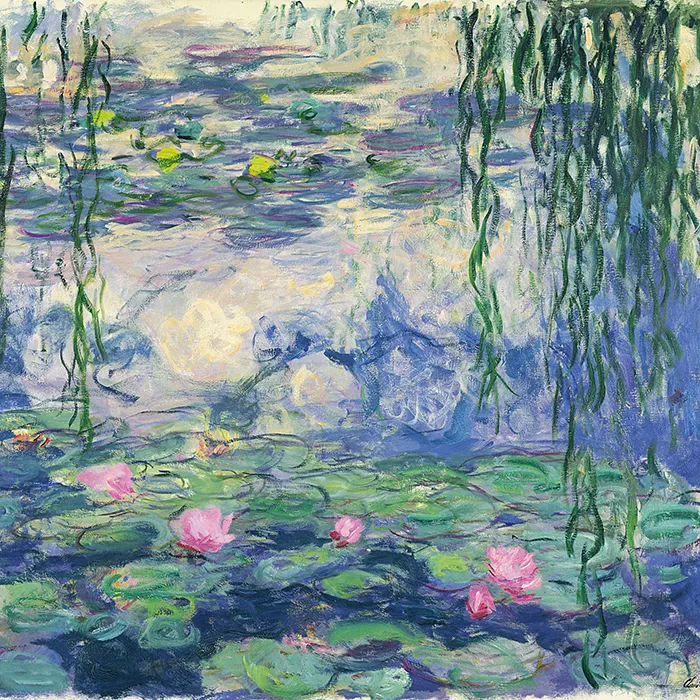

1918年の終わりごろから最晩年には、死の間際まで続いた大装飾画の制作と並行して、複数の独立した小型連作が手掛けられました。モティーフとなったのは、“水の庭”の池に架かる日本風の太鼓橋や枝垂れ柳、“花の庭”のばらのアーチがある小道などです。これらの作品は、不確かな視覚に苛まれる中にあって衰えることのない画家の制作衝動と、経験から培われた色彩感覚に基づく実験精神を今日に伝えています。画家の身振りを刻印する激しい筆遣いと鮮烈な色彩は、のちに1950年代のアメリカで台頭した抽象表現主義の先駆に位置づけられ、モネ晩年の芸術の再評価を促すことになります。

「大勢の人々が苦しみ、命を落としている中で、形や色の些細なことを考えるのは恥ずべきかもしれません。しかし、私にとってそうすることがこの悲しみから逃れる唯一の方法なのです。」大装飾画の制作が開始された1914年に、モネはこう書いています。折しもそれは、第一次世界大戦という未曾有の戦争が幕を開けた同年のことでした。そして1918年に休戦を迎えると、時の首相にして旧友のジョルジュ・クレマンソーに対し、戦勝記念として大装飾画の一部を国家へ寄贈することを申し出ます。その画面に描かれた枝垂れ柳の木は、涙を流すかのような姿から、悲しみや服喪を象徴するモティーフでもありました。

モネがこの装飾画の構想において当初から意図していたのは、始まりも終わりもない無限の水の広がりに鑑賞者が包まれ、安らかに瞑想することができる空間でした。それは、ルネサンス以来西洋絵画の原則をなした遠近法(透視図法)による空間把握と、その根底にある人間中心主義的な世界観に対する挑戦であったとも言い換えられるでしょう。画家を最期まで励まし続け、その死後1927年の大装飾画の実現に導いた立役者であるクレマンソーは、木々や雲や花々が一体となってたゆたう睡蓮の池の水面に、森羅万象が凝縮された「さかさまの世界」を見出します。モネの〈睡蓮〉は、画家が生きた苦難の時代から今日にいたるまで、人々が永遠の世界へと想いを馳せるよすがともなったのです。