DASH海岸 ~古の海~

暑さ残るDASH海岸を離れ、この日、桝とシンタローの2人がやって来たのは横須賀市。

かつては豊かな自然に囲まれ、海辺には魚が溢れたくさんいたが、今ではビルだらけ。

その海辺の片隅にひっそりとあるのが、地元漁師さんたちが守る、古の海。

春、城島らが調査すると、海のアイドル・ウミウシ軍団や、超高級軟体動物のミルクイ、さらに、横須賀名産のマダコなどが!まさに「軟体パラダイス!」

この海を地元の漁師さんと共に守り続けている、漁師歴43年の大ベテランの長塚良治さんと娘婿の光さんの案内で、桝とシンタローが海へ!「やっぱりスゴイな!古の海!」「ここが東京湾!?南国みたいですね」

夏になり、水温が上がるとプランクトンが発生し、建物に囲まれて流れがない横浜DASH海岸では水は濁ってしまうが、ここ古の海は、風・潮で海水の循環が良い事から、南国のような透明度に。

春、軟体パラダイスだった海はどう変化しているのか?

早速、桝とシンタローへ。「程よく濁りもあって、プランクトンがいるんだなって感じがしますね」

実は多くの魚にとって透明度が高い水は住み心地が悪く、程よく濁る海に集まる傾向が。

2人が潜るとすぐに…「こんなにいっぱいいる!」「すげえ!」

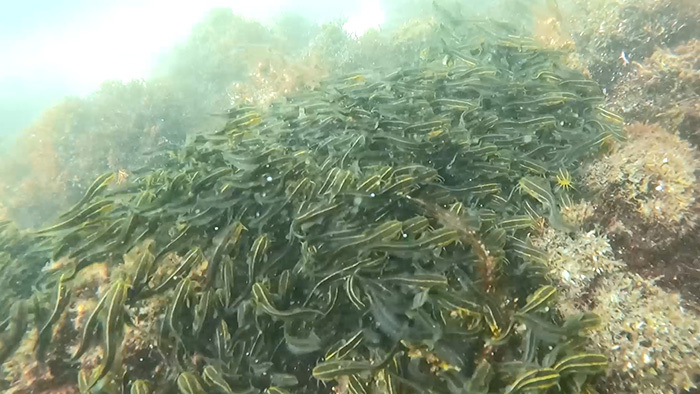

続けて2人が発見したのは、ゴンズイの群れ。「今まで見たゴンズイ玉で一番デカいかも」

ゴンズイたちは、ぎゅっと集まることで、大きな魚に見せる習性を持つ、笑顔がかわいい水族館の花形集団。

英語では「猫」と例えられる、ナマズの仲間で、そのほっぺには、特徴的なヒゲが。

日本のナマズ界では、ヒゲの本数1位の8本。そこには匂いをキャッチする味蕾細胞がびっしり。

砂に潜るゴカイの呼吸に含まれた匂いまで、ヒゲで察知してパクリ。

「水質にも敏感なんで環境の指標生物にもなってるんですよ」

横浜DASH海岸では、14年の歴史で現れたのは2回のみと、まだ定着していないが、こちらの海では毎日見られるという。

ちなみに、ゴンズイは、背中と胸ビレにギザギザの鋭い毒針を持ち、刺されると一週間以上パンパンに腫れてしまうため、いくら小さくても絶対に触れるのはNG。

そのほか、アミメハギやフグ、ベラ、マタナゴなど、わずか5分の調査で見つかったのは、15種類!

「本当にお魚パラダイス!」

ここまで豊かなワケは…「目の前が結構山って感じしますね。山が大事なポイント」

今では工場が立ち並ぶ本牧も、かつては山と海が繋がっていたため、山からは栄養たっぷりの冷たい水が。

そのため、この海は昔から、生き物がこぞって棲みつく豊かな海だった。

そんな海で網を使った調査を開始。すると…「口が嘘みたいに青い!アナハゼですね!」

ハゼという名がつくが、カジカの仲間で、綺麗な海が大好きで、東京湾では激減中のレアな魚。

口が青いのは具合が悪いわけでなく、「確か、たん汁の色が影響してる」

胆のうの成分とは、ビリベルジンという分泌液で、人間もぶつかった時にできる青タンの青みを作る成分。

そのビリベルジンが、口に浸透しているため、ブルーハワイな色になっていると言われる。

「噂によると身まで青いらしいですよ。これが本当の青魚ですよ」

個体によっては身まで真っ青。美味しくなさそうに見えるので売られる事はほぼないが、食べて見ると甘エビに似た甘さとコリコリ食感がたまらない。

そんなアナハゼの別名が、「青い弾丸」。アナハゼは獰猛な肉食魚で、目に見えぬスピードで食らいつく事から、トップスイマーにふさわしい別名がついた。

すると、シンタローが気づいた。「お腹の所になんか…」

それは、お腹にある生殖器。水の中に卵と精子をまく体外受精よりも、確実にメスに精子を渡せるため、より子孫を残しやすい体内受精を行うアナハゼ。しかし、産卵期のメスは大きく性格も凶暴。

そのため、誤って空腹のメスに求婚すると襲われてしまうため、告白はメスのお食事中にそっと行う。

そんなアナハゼの近くの砂に潜っていていたのは、クサフグ。

唐草模様の和柄から名前はクサフグ。日中はその大きな体を維持するためにエサを探し周り、夜になると砂に潜りぐっすり眠るはずなのだが、こちらのクサフグは昼間なのにすでにお休みモード。

エサが豊富ですぐにお腹いっぱいになれるので昼間から寝ている可能性が。

さらに、春には5㎝程と小さかったメバルも、夏になると15㎝程に大きく成長していた。

そんなメバルの泳ぐ周りには「海藻がスゴイ!メバルって岩陰や海藻の森が大好きだから」

しかし…「夏場って、海藻枯れたり、姿消すじゃないですか?」

陸上の植物が四季によって種類が変わるように、海にも四季があり、健康な海では夏には夏の海藻が生える。

しかし、工業地帯では潮の流れがあまりなく、水温が上がり過ぎて海藻が暑すぎて死んでしまう。

一方、古の海は、「山から湧き出てくる真水のおかげで海が冷やされるので、ダメージが少ない」

「こんな海藻地帯の海の幸おいしいんだろうなー!」

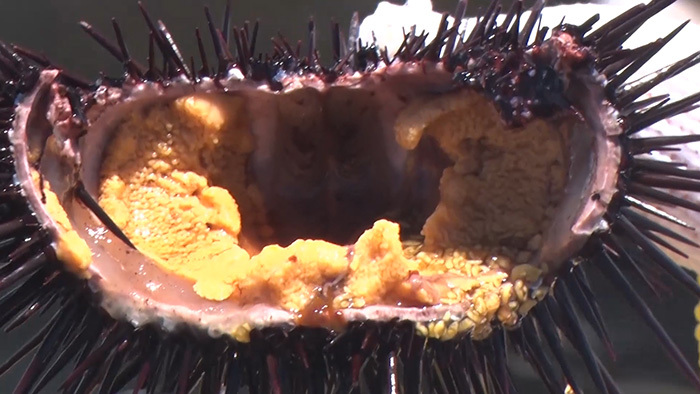

という事で、海底から拾いあげたのは、高級寿司屋でも使用されるムラサキウニ。

「甘い!」「DASH島のウニは味がそんなにない。このウニは味が濃くて繊細」

何種類もの海藻が生えているおかげで、ウニたちは自分の好きなエサを食べる事ができ、美味しく育つ。

一方、ウニと言うと…「隣の町に行くと、ウニだらけで岩肌が出てる」

ここ100年、世界の海の平均水温は急上昇。冬には寒くて食欲が落ちるはずのウニは大食いのまま。

海藻を食べつくしてしまい、磯焼けと呼ばれる丸坊主状態に。

しかし古の海は、「ウニは、アゴの強い魚に捕食される」

つまり、生態系のバランスが良いという事。「DASH海岸が目指すべき環境が画で伝わるのはいい」

「東京湾はポテンシャルがすごい!」

そして、古の海にはこんな貴重な奴も…「ウミシダ」

ヒトデやウニと同じく棘皮動物というグループに属する生き物で、『生きた化石』とも呼ばれ、恐竜が生きていたジュラ紀には存在し、そのまま2億年間ほぼ姿が変わっていない。

横から見ると50本の脚のような枝があり、それを動かして海中を泳いだり、岩場にくっ付いたりする。

環境の変化に敏感で、地球温暖化の影響か、東京湾全体はおろか、三浦半島全域で大激減。

保護のために養殖実験が開始されるほど貴重な存在。

そして、調査開始から3時間。磯の西側にはアマモが。

アマモは、ワカメなど「海の藻」と書く海藻ではなく、「海の草」と書く海草。

実は噛むと甘い事からその名が付き、かつての東京湾の沿岸にはびっしりと生い茂っていた。

しかし、今ではここを始め、わずかな場所にしか生えていない。

アマモの別名は「海のゆりかご」と呼ばれ、多くの生き物の棲み処に。

背が高く、もしゃもしゃに生えるので、葉の隙間には小さなエビや小魚が棲みつき、イカなどの産卵場所には欠かせない。そんな生き物を追って、大物もやって来るという。

そこで、長塚さん親子に3日前に仕掛けて頂いた、大物専用調査用のカゴを引き上げると…

「これはリアクションが渋滞してる!」と桝が言うほどの生き物たちが!

まずは、横須賀名産のくねくねこと、マダコ!「腕が太くて力強い!」

アマモ場の近くで、大好きなカニや貝を食べて大きく力強く成長。

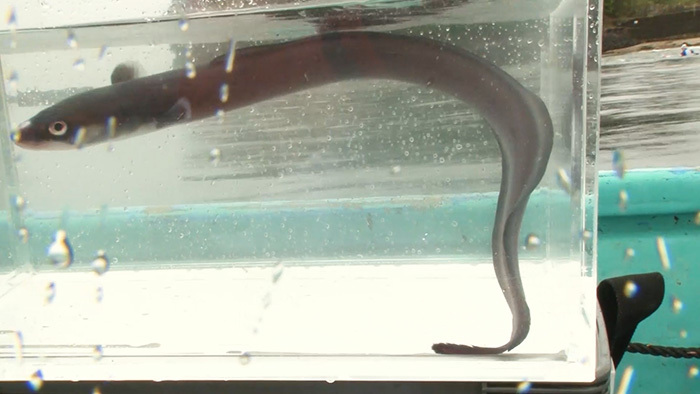

さらに、別のくねくねがクロアナゴ。アナゴの仲間は世界に約150種類。

江戸前天ぷらでおなじみマアナゴとは別のアナゴで、海のアナコンダとも呼ばれるのがこのクロアナゴ。

普段は水深20mほどの海底で、落ち着く穴を見つけて暮らしているが、美味しい気配がすれば、陽の当たるアマモ場にも遠征する食いしん坊。

そんな生き物が沢山のアマモ場。春の調査では、ホウボウが。

頭が他の魚に比べて硬く、赤くめでたい色の体からお食い初めにも使われる縁起の良い魚。

特徴的な胸ビレは敵に襲われそうになると広げて、驚かすための武器に。

さらに、胸ビレが発達した足の先端にはゴンズイと同じように、味蕾という味を感じる器官があり、砂に潜っているエサを探知できる。

さらに春に出会っていたのは、小さなイカのミミイカ。

普段は、砂に潜ってその身を守っていたり、アマモの隙間を耳のような大きなヒレでパタパタと泳ぐが、エビや小魚を見つけると容赦なく捕食。

近年、柔らかい砂地に足を器用に使って潜る様子が「可愛すぎる」と話題に。

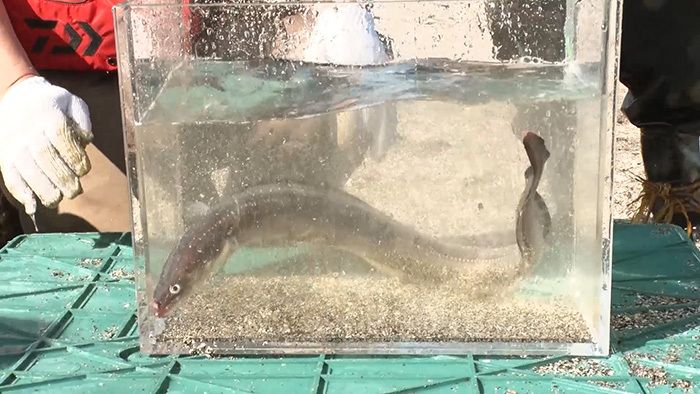

さらに、江戸っ子によって、天ぷら・寿司に欠かせないマアナゴも。

東京湾の羽田沖で捕れたものが江戸前の本場物とされ、大型できれいな白身、脂ノリノリだったという。

「大学時代の研究のマアナゴは羽田沖で捕ってましたけど、研究時代にこんな大きいのいなかった」と桝。

古の海のマアナゴは、一般的に売られているものより2倍以上の太さ!

「この辺のアナゴはどう猛でなんでも食べる」「すごいなあ。命の宝庫ですよね」

そして、海の専門家たちが「これ奇跡だわ」「古の東京湾の象徴!」と一番驚いたのが、アイナメ。

江戸前を代表する魚で、昔は磯で手軽にとれる魚だったが、一時は絶滅したとも言われた、幻の魚。

白身なのに上品な脂たっぷりで、「煮魚の王」とも呼ばれ、その通り名の通り、煮付けにすれば絶品に。

東京湾では20cmクラスがいい所だが、今回見つかったのは52㎝とビッグサイズ!

「ビール瓶どころか一升瓶」

アイナメは、色とりどりの海藻が生える岩場を棲み処にし、冬、恋の季節にメスは海藻にカモフラージュされたカラフルな卵を生む。「海の宝石」と称えられる卵をオスは命をかけてお世話。

無事に孵れば、およそ7㎜ほどの赤ちゃんが。その後、岩場と海藻に隠れて生き延び、2年で30cmのビール瓶サイズ、4年で40cmを超え、一升瓶サイズと呼ばれるように。

「これって、DASH海岸のワカメの森で棲んでほしい魚たちですよね」

「色んな種類の海藻を増やした方がいい。アイナメを目標に。可能性が0じゃない」

そして、夏の調査を続ける、桝とシンタローが岩場で見つけたのは、夏が旬の巻き貝の王様・サザエ。

売られているのはほとんどテニスボールサイズだが、それが古の海だと、「フタでか!重っ!」

海藻が大好きなサザエ。たっぷりの海藻を食べて豊かな海で育ったサザエは、どっぷり太って、筋張らない上質な身になるという。おすすめの食べ方は刺身!

普通は身の部分のコリコリ食感を楽しむものだが、おすすめは中身を取り出した殻の中に残る身の部分。

この部分は、各軸筋(かくじくきん)と呼ばれる貝柱のような筋肉で、殻と身を繋ぎ止めている部分。

常に力を入れて殻が抜けないようにしているので、他の部位よりしなやかで繊細だという。

「さくふわ!」「柔らかい!雑味の全くないうまさと甘さ!ちょっと衝撃!」

そして、本題。刺身にしなかった身の部分が、柔らかいかどうか確認するには「サザエご飯で」

まず、身を殻に戻し、フライパンの上に並べ、殻の中に酒を適量加えて蒸し焼きに。

出てきたサザエのエキス、サザエと相性抜群の昆布出汁をお米に加える。

身の方は薄く切る。「弾力があるようで繊細な身だな」という程の柔らかさのワケは、海藻が多い海で育つとたくさん食べて成長が早いため硬さの元となるタンパク質の一種コラーゲンができる前に大きくなる。

その切った身をお米の上に並べ、15分炊き上げる。

炊き上がったら、握って、長塚さんが育てた海苔を巻いて、古の東京湾づくしのサザエおむすびに。

「こりゃうまいわ!」「サザエの出汁が効いてる!」「身がやっぱり柔らかい!」

と、想像以上の美味しさ。

「DASH海岸でも、このおむすびを作れるって事ですよね?」「この味を食べられることを目指せばいい」

と、ここでロケは終了なのだが…なんだか物足りなさが…。

「DASH海岸は城島さんのギャグがないと…」と、大黒柱の偉大さを痛感する日にもなった。