グリル厄介 ~海のブルドーザー~

3月24日(日)放送の『グリル厄介』では、海藻を食い荒らし、海を丸裸にしてしまう“海のブルドーザー"を捕獲。

城島、関ジャニ∞・横山、加藤先生は、地元漁師の石橋さんと共に、その厄介者がいる、横浜DASH海岸から南へ40kmの東京湾の入り口に位置する三浦半島の突端、城ヶ島へ。

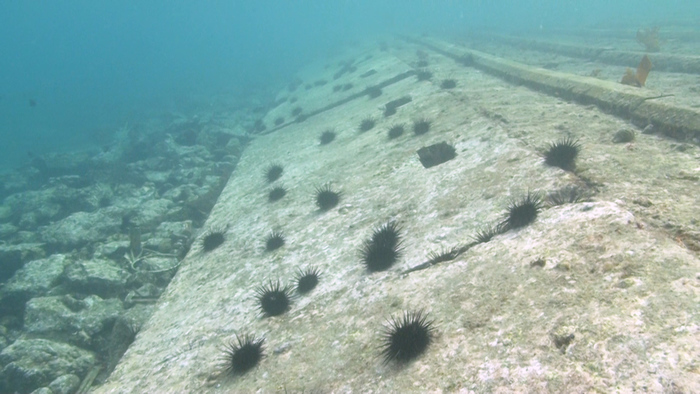

石橋さんによると、厄介者のせいで、ここ数年の間に海藻のカジメが無くなってしまい、海が砂漠状態になってしまったという。海面から横山が箱眼鏡で覗いてみると、その正体が明らかに…。

「いっぱいおる!え?ウニが厄介なんですか?宝の山じゃないですか!」

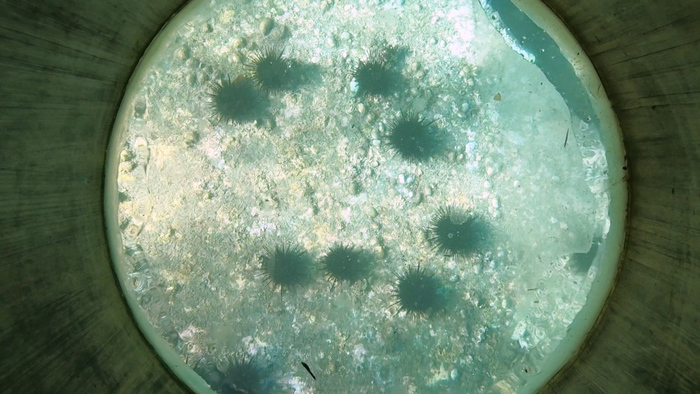

海底に数えきれないほどいたのは、体の色からその名がついた、ムラサキウニ。

ムラサキウニは、各地の浅瀬に生息し、寿司の高級ネタとして時には一箱5000円以上することも。

旬は夏だが、温暖化の影響で、一年中その食欲が衰えることなく、好物のカジメなどの海藻を食い尽くし、大繁殖。

半径30m以内に、推定2万8000匹。1杯2500円のウニ丼に換算すれば1000万円分。

高級食材なのに取らないワケ。それは、身の少なさ。

「エサを食べてないので身が詰まってない。ふっくらした身がないと売り物にならない」と石橋さん。

「なんでエサがないのに大繁殖してるんですか?」という横山の疑問に対し、加藤先生曰く「ウニは体に栄養をためて、エサがない時期もしのぐことができるのでバンバン繁殖します」

ウニの誕生は4億年以上前。城島と桝アナが出会った地球上最古の魚類・ラブカと同じく、恐竜よりも古い時代から姿を変えていない「生きた化石」。海藻だけでなく、死骸やゴミなど何でも食べる。しかも、直接交尾することなく、オスが海中に精子を放出しただけで、メスの卵子が受精し、1回で100万個も産卵。天敵もヒトデくらいなのでどんどん繁殖できる。つまり、「1匹2匹採ったからって何にもならない」と横山が言うようにごくわずかを駆除しても意味がないばかりか、買い手もつかないため、漁師さんも採ることがないため、増える一方で打つ手がない状態。

そんなウニによる被害は、全国規模で大問題になっているが、唯一の解決策があるという。

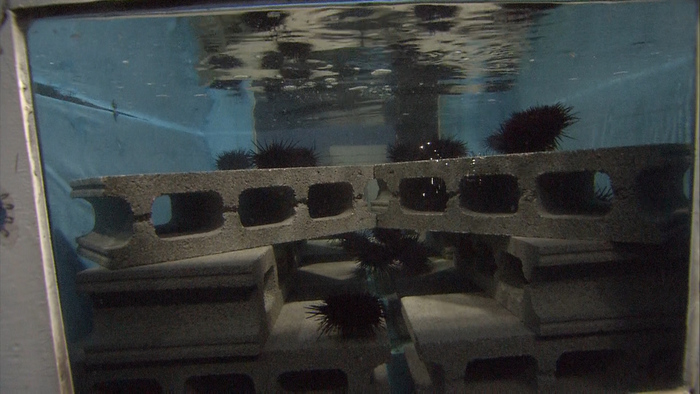

城島がやって来たのは、神奈川県水産技術センター。解決策を授けてくれたのは、企画資源部の臼井さん。

売り物にならず捨てられていた物を、様々、生まれ変わらせてきた、まさに「厄介者を再生するプロ」。

ウニの養殖を研究している臼井さんによると、身がスカスカだったウニも、60日間エサを食べさせると身が10%以上になり、さらに甘みも強く、美味しくなるという。しかも、そのエサはなんとキャベツ。

そもそも、人間が食べているウニの身は精巣と卵巣。そのため、産卵期の6月に向けて、一気に身を増やす。

その時期を狙って臼井さんは、キャベツ以外にも、にんじん、パンのミミ、ミカンの皮など、100種類以上試した結果、ウニが一番食べたのがキャベツだったという。

しかも、そのキャベツは廃棄されるキャベツという事で、捨てちゃうもの探しは『0円食堂』で慣れているので、エサとなるキャベツを集める心配はない。と、なれば、問題となるのは、養殖するウニの捕獲。

協力していただいたのは、逗子市小坪漁協。10年程前は特産品のアカモクで満ちていたここの海も、ウニに食い荒らされてしまい、海が砂漠状態になってしまったという。

そこで小坪の危機を憂う地元の皆様、総勢20名と共に捕獲開始!

これまで捕獲してきたどんな厄介者よりも逃げないわ、危なくないわで、駆除そのものはラク。

とはいえ難易度は関係ない。今回の目的は三浦半島の海を救うこと。

皆一丸となり、2627匹、総計131万円!!

まだ身が小さく、味も美味しくないこの価値0円の厄介者を、宝の山にするエサは、三浦市で栽培されている特産の春キャベツ。それも破棄され捨てちゃうもの。

『0円食堂』でも交渉の経験済みの横山が自ら農家さんに事情を説明し、捨ててしまう予定のキャベツを分けて頂く。

海で捕まえた厄介者のムラサキウニを、捨てちゃうキャベツをエサに、美味しく育てる。

『グリル厄介』の新たな試み、『厄介者養殖計画』がいよいよ始動!