| 第1584回 2021.07.18 |

かがくの里 の科学 | 地上の動物 場所・建物 |

今から7年前、放置され、荒れ地だった土地を科学者たちが知恵を出し合い緑溢れる場所へ。人と、自然や生き物が豊かに共存する里山づくりを目指す長期実験企画、かがくの里!

今回は、フクロウをはじめ、最近色々な生き物が現れる、里の生物多様性を調査するプロジェクト、かがくの里の昆虫調査が、『図鑑プロジェクト』とコラボ! 生き物撮影のエキスパートたちが大興奮のレアな虫、続出!

さらに!越冬を見守っていたニホンミツバチがついに!無事冬を乗り越え、お引っ越し!?

今回は春の里山大捜索!昆虫調査と図鑑プロジェクト合体SPです!

春の里山で昆虫を探そう!

昆虫調査46年のベテラン研究者、斉藤先生をお呼びして、去年夏からおこなっているのが、かがくの里の昆虫調査!

本来の里山には、田んぼや池、その周りに雑木林があり、古くから多種多様な昆虫の住処となってきました。つまり、生態系を支える昆虫がたくさんいれば、かがくの里の環境が豊かである証拠になります。

荒れ地から里山になりつつあるかがくの里にはどんな昆虫たちが暮らしているのか?これまで、夏、秋、冬、と調査を行い、過去3回の調査で、里が生き物にとっても豊かな場所であることが見えてきました。

そして今回、残す春の調査には、図鑑プロジェクトチームも参加し合同調査!かがくの里では今年、四季折々の生き物たちを撮影し命のつながりを一冊の図鑑にまとめる図鑑プロジェクトを始動!今回、春にしか見れない昆虫を逃すことなく撮影しておきたいと、生き物撮影のプロ、Tokyo Bug Boysの2人にも調査に同行してもらうことに。

まずはカエデの木を調査!カエデの木にはどんな虫が?

見つけたのは、ミヤマルリハナカミキリ。ミヤマルリハナカミキリは春、花粉をエサにする虫。本来は山深いところにいる虫がいるのも、ここが自然豊かな証拠。名前の通り体はうっすら瑠璃色なのが特徴です。

続いて、斉藤先生が見つけたのは、シオヤトンボ。シオヤトンボは環境が悪化すると真っ先にいなくなるんだそう。つまりトンボにとっても里が住みやすい環境であることを示しています。

続いては池の周りを調査!すると早速、シマゲンゴロウを発見。シマゲンゴロウも地域によっては絶滅危惧種になっていたりして近年減少している昆虫の一つ。さらに、動きに特徴のあるタイコウチを発見。県によっては絶滅危惧種に指定されています。

今度は、ミズスマシ、ミズスマシは水面をスイスイ動く小さな虫。昔は田んぼでよく見られた虫でしたが、農薬に弱く、今では環境省のレッドデータブックで、絶滅危惧種に指定されているんです。

そんなミズスマシには驚きの特徴が!それは、上下に4つの目を持っていること。上から見るとわかりませんが、正面から見ると、4つの目がわかります。空から鳥、水中からは魚に襲われるミズスマシは、外敵をいち早く発見できるよう目を4つもつようになったそうです。

そして日没前。夜、明りに集まる昆虫を採集する、ライトトラップを仕掛けます。昆虫は、紫外線が見えるので白い布に水銀灯を取り付けるのが効果的です。果たしてどんな虫が集まるのか?

夜10時、期待を胸にライトトラップの確認にいきます!

すると、止まっていたのはほとんどが蛾。しかしその中の蛾に大興奮!

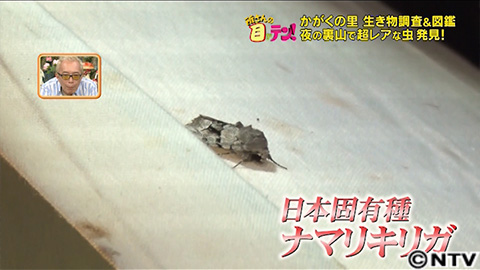

それは、ナマリキリガという日本固有種の蛾。一体何がすごいんでしょう?

このナマリキリガ、全国的に発見例が非常に少なく、珍しすぎて、生態もよくわかっていない、まさに「幻のガ」なんです。ということで、当然ナマリキリガも図鑑の1枚に!

ニホンミツバチ 順調に成長中!分蜂の瞬間に遭遇!

冬を越した巣箱のニホンミツバチのひとつの群れ。すると年が明けた今年5月、かがくの里にある変化が。巣箱の横にあるスモモの木にたくさんの実が!巣箱の近くにあったスモモの花は、ニホンミツバチの大好物。ハチのおかげで受粉が進み、今年たくさんの実を結んだと考えられるんです。

これは、かがくの里で自然循環ができている証拠!

そして、巣箱の中を見てみると、巣板の数も群れも大きくなっています!群れが十分成長するとこの時期見られるのが、分蜂。

分蜂とは、ハチの数が増え、巣がいっぱいになると起きる現象。女王バチは新しい女王バチを生みます。元の女王バチは新しい女王バチに巣と働きバチ半分を譲り、残りの働きバチを引き連れ巣を出て、新たな巣を作ります。群れが二つに割れるので分蜂というんです。

この日、Tokyo Bug Boysの2人は今日明日に分蜂すると予言。どうしてわかるんでしょうか?

実は、最近、分蜂マップというものがあり、花の開花時期や気温、さらに分蜂には欠かせない新女王の誕生など、様々な情報を各自書き込み、共有することで、各地の分蜂のタイミングを予測できるんです。

分蜂を動画に収めるため、その瞬間を待ちます。そして、2時間後の昼過ぎ。

蜂たちがどんどん巣から出てきて、ものすごい数が周りを飛び回り、巣箱の側面にも!そして5分もたたないうちに見たこともない状態に。この、貴重な分蜂の瞬間も図鑑に残してもらいます!

このように、群れが一か所に集まり固まりになるのは、何匹かの働き蜂が引越し先を探してくるまで、一時的に待機している状態。

そして!分蜂の群れをとらえた映像を見ると、固まりの中に女王蜂を発見!他のメスと比べると、大きさや色も違うのがわかります。

ちなみに、分蜂の温度も測定。その温度はおよそ28度。これは、天敵のスズメバチを殺すため発熱する蜂球行動とは違い、引越し先が決まればすぐ飛び立てるように代謝を上げてウォーミングアップしている状態と考えられます。

すると西野さんが、慣れた様子で用意したネットを分蜂の下にセットし、 群れを、固まりごと捕獲。そして空の巣箱に入ってもらいました。

これで蜂が2群に!と思ったんですがその翌日、なんと群れは1日でいなくなってしまったんです。

1日でいなくなってしまった分蜂した群れ。実は、こうして分蜂したハチの群れを捕まえて巣に入れるというのは全国的に行われていることなんですが、ニホンミツバチは結構神経質で、巣から出ていってしまうこともよくあることなんです。

しかし、巣箱に残った方の蜂の群れを見ていると、なんと昨日の分蜂と同じような状況に。実は、群れが非常に大きい場合は、2回以上分蜂することもあるそうなんです。その場合、1回目の分蜂は母親の女王、そして2回目の分蜂は、長女の新女王、元の巣では二女が後継者となるといいます。

さらに驚きの展開が、スタッフが指さした先には、大きな固まりが!木のこぶのようにみえますが、蜂が丸く固まった群れでした!

同時に2個の分蜂群?どうやら、こちらは昨日巣箱から出て行った群れで、引越し先がまだ決まっておらず、この木にとどまっていたんです。

まさに予想外の展開。今度こそ巣に残ってくれるよう、再び西野さんが捕獲。

さらにもう一つの分蜂群も捕獲。そして2群それぞれを巣箱へ。

するとその数日後には、花粉団子をつけた蜂たちが盛んに出入りしています。

今度は2つの群れとも、お引越し成功!

かがくの里のニホンミツバチの群れは全部で3群になりました!