| 第1586回 2021.08.01 |

雑草 の科学 | 植物 食べ物 |

今回注目するのは、どこにでもたくましく生えている、雑草!ときには農作物に被害をもたらすやっかいもの!…とされていますが、実は、役にも立つスゴイ能力を持っているんです!

公園などでよく見かけるオオバコ。踏みつけられるのが好き!?しかも食べられるというんです!さらに!あらゆる場所に群生し、強力な繁殖力を持つ薬草・ドクダミ。その秘密を探るため、ひたすら地下を掘り起こし!掘り進めること7時間!地下に隠れていた、繁殖力の秘密が明らかに!

そして、いざというとき役に立つ、絶品雑草グルメに挑戦!気になるお味は!?

今回の目がテン!は、驚きの生存戦略と能力がいっぱい!「雑草」の科学です!

踏んでも枯れない雑草の秘密

やってきたのは、多摩川沿いの遊歩道。お会いしたのは、東京農工大学特任教授藤井義晴先生!植物を研究して40年!植物の持つ成分を利用して、虫や雑草を抑制。農薬を減らした栽培に役立てる研究などで様々な賞も受賞した、植物研究のスペシャリストです!そんな藤井先生と一緒に、雑草の世界を探検します!

早速見つけたのは、春から夏にかけて、薄紫色の花をつけるムラサキツメクサ。江戸時代、輸入されたガラス製品などが割れないよう、緩衝材として「詰められていた草」だったことから、ムラサキツメクサやシロツメクサと名前がついたそうです。

先生によると、マメ科の植物は、窒素固定と言い、空気中の窒素を栄養にしておおきくなるので、肥料が必要なく、クローバーを生やしておくと肥料をあまり使わないでも作物がよく作れるといいます。つまり、ムラサキツメクサが肥料代わりになるんです。

さらに、日本在来種のクズ、ぶどうの仲間ヤブガラシ、ナズナの仲間マメグンバイナズナなどどんどん見つけていきます。

そして、雑草の中でもよく見かけるオオバコ。実は、ある“驚きの能力”が。なんと、人間が踏みつけるところに、オオバコは好んで生えるというんです。

踏まれても大丈夫な理由その一つが、葉っぱが丈夫なこと。5本の筋が、養分などを運ぶ葉脈。葉の部分がちぎれてしまっても、丈夫な葉脈が切れにくいため、踏まれても生きていけるんです。

さらに、踏みつけられると、エチレンという植物ホルモンが発生します。踏まれれば踏まれるほどエチレンが発生して葉っぱが強くなって、増えるんです。あまり踏まれていないオオバコと、たくさん踏まれたオオバコを比べると、葉っぱの数がぜんぜん違うのが一目瞭然です。

そして、オオバコは、種子にも驚きの能力が!穂が茶色く乾燥すると、ゴマの半分程度の大きさの種子がとれます。この種子を水に浸すとどうなるのか?1時間後、ある変化が。なんだがドロッとしていて、手に取るとネバネバしています!オオバコの種子の皮にはムシレージという物質があり、水を含むと膨張。ゼリー状になり、種子全体を覆います。これはオクラと同じ水溶性の食物繊維で、ネバネバしており、雨が降ったあと、人間や動物に踏まれると、足の裏にくっついて、種子を広げているのです。他の植物が生きづらい場所で、踏まれるほどに強くなる。これぞまさに雑草魂です!

また藤井先生によりますと、“幸運の印”と呼ばれる四つ葉のクローバーは本来、三つ葉が成長段階で踏まれて傷つくと四つ葉になるものだそうです。つまり、オオバコが生えている付近のクローバーを探せば、四つ葉が見つかる可能性が高いとのことです。

隙間と日陰の生存戦略

続いて、住宅街に移動。ここで目にとまったのが、ツメクサ。さきほどのムラサキツメクサとは違う、爪の草。葉っぱの先が爪のような形になっています。暖かい時期に花をつけ、全国どこにでも生えますが、小ささゆえにほとんど気づかれない雑草。すき間というのは、雑草にとっていい環境といいます。水分、光、熱が十分にあり、他の植物が入らないんです。

続いて、藤井先生が教鞭をとる東京農工大学構内の雑草を探索。

見つけたのは、ドクダミ。日陰で湿気の多い場所に生息します。毒を中和する意味の「矯(た)める」から名前がついた「毒矯み」。昔から民間薬として使われており、飲み薬や塗り薬など、様々な用途で重宝された薬草です。

毎年6月頃、葉が変化した、総苞と呼ばれる白い花のようなものをつけ、可愛らしい姿ではありますが、繁殖力が強く、気づいたら庭の日陰にびっしり!なんてことも。むしってもまたすぐ生えてくるため、厄介者の雑草になりがちなんです。

ドクダミが群生する秘密は、地下茎にあるといいます。土の中は一体どうなっているのでしょうか?大学に許可をもらい、掘り起こしてみることに。地下から出てきた茎。それをたどっていくと、地下で葉っぱ同士がつながっていることが判明。切らないように、慎重に掘ること30分。地上に出ていた3つの葉の部分が、地下でつながっていました!

そして、枝分かれしている先端を見ると、まさに今、茎を伸ばして成長しているところのようです。つまり、1本の茎から、四方八方に芽を出そうとしていたんです。

ドクダミは、地下に伸びている白い部分が茎で、そのまわりの細いヒゲのようなものが根っこ。茎が地下で横に伸びて地上に芽を出します。このようにドクダミは、地下で茎を伸ばしてどんどん繁殖していきます。

ひとつ引き抜いたとしても、切れたところから茎が再生して、また芽を出すため、繁殖は止まらず、どんどん群生していくんです。

後から芽吹いた子どもは、充分に成長すると、親から養分をもらわずに生きられるため、茎が自然に切れて独立。自ら繁殖していくと考えられるそう。

さらに、地下から、葉っぱがついていない、茎だけの部分が。この状態でもここから再生してくるという驚異の生命力!

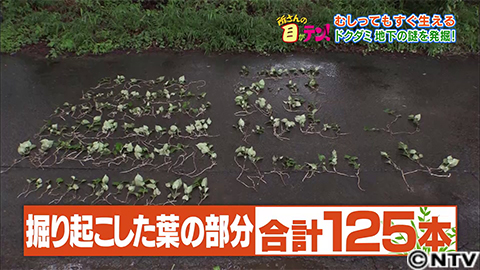

そして、スタッフも協力して掘り起こすこと7時間。縦140cm、横200cmの範囲を掘り起こした結果、地上に出ていた葉の部分は125本。そのうち、3つつながっていたのが2本、2つつながっていたのが19本ありました。

藤井先生曰く、コレ全部もともとひとつの株から伸びていった可能性があるそう。それがなぜ切れたのかは、わからないとのことですが、地下で四方八方に茎を伸ばず、ドクダミの繁殖力を覗くことができました!

雑草グルメ

おいしいもの担当・佐藤アナが、雑草は、どんな味がするのか、藤井先生と雑草料理に挑戦します!まずは東京農工大構内で、食べられる雑草探し。

最初に見つけたのは、畑などによく生えているスベリヒユ。赤っぽい茎と、肉厚な葉っぱが特徴です。学名ポーチュアカオレラセア。オレラセアは野菜の、という意味で、ヨーロッパでは立派な野菜なんです。さらに、オオバコ。昔は食材だったということで、安心して収穫。先ほど裕太さんが掘り起こしたドクダミも加え、身近に生えている、3種類の雑草を収穫。

それでは、東京農工大学構内で取れた雑草で、雑草料理を作ります!

スベリヒユは、シンプルに湯がいておひたしを作ります。よ~く洗って根元を切ったスベリヒユを、熱湯で茹でていきます。少し歯ごたえがあるので1分ほど茹でたら、冷水へ。水気をしっかりと絞り適当な長さに切ったら、スベリヒユのおひたし、完成です!

続いてはドクダミの葉を使って、ドクダミの生春巻きを作ります。先生が、ベトナムで食べた事があるというドクダミの生春巻き!ライスペーパーの上にドクダミの葉を裏返しに3枚並べ、そこへ細く割いたサラダチキンときゅうり、春雨をのせて巻きます。ハート型が可愛らしい、ドクダミの生春巻き完成です!

オオバコは、お湯でさっと下茹でしたら、塩コショウ・めんつゆで味付けした豚バラ肉と豆腐に投入。卵でとじたらオオバコチャンプルーのできあがり!

というわけで、あっという間に完成!その名も…雑草定食!

まずは、スベリヒユのおひたし。シャキシャキしてて全然癖がなくおいしいです!続いては、オオバコチャンプルー。噛みごたえはありますが、気になるほどではないです。苦味はありません。

そして、ドクダミの生春巻き。佐藤アナによると、香りが強いので鼻に抜ける時の衝撃が強いそうです。

スタジオでは、所さんが番組特製オオバコ御膳を試食して大絶賛!

実はオオバコの種子には、貝の旨味成分として知られるコハク酸が含まれているそう。貝類の専門家、学習院女子大学の品川教授にお願いして、オオバコにコハク酸がどのくらい含まれているのか計ってもらったところ、アサリのコハク酸が平均で1g中10mgくらいなのに対し、オオバコの種子には、なんと1g中47.4mg!アサリのおよそ5倍のコハク酸が含まれていたんです!

ただし、コハク酸が多いと、エグみも増えるため、単体で食べてもそんなにおいしくはなく、味噌汁などにすると、「コク」につながるようです。

ちなみにオオバコは、食物繊維が豊富で、たくさん食べすぎると便秘になったりお腹がゆるくなることがあるので注意が必要です。妊婦さんはお腹が張ることがあるので避けましょう。また、雑草の中には、毒性のあるものや、見分けがつきにくいものもありますので、専門家の指導や専門書を参考にするなど、取り扱う際にはご注意ください。