| 第1587回 2021.08.08 |

実験グランプリ ザ・ベスト[Part1] | 総集編 物・その他 |

夏休み恒例スペシャル企画!といえば、おもしろ実験が、目白押しの目がテン!実験グランプリ。過去7年にわたって、日本全国から集まった科学好きたちが披露した名実験の中からもう一度お見せしたい選りすぐりの実験をご紹介!

夏休みの自由研究にピッタリなおうちでできる手軽なものから、大迫力の仰天実験まで盛りだくさんでお届けします!

今回の目がテンは、実験グランプリ!ザ・ベスト!です。

これまでは小学生審査員にグランプリを決めてもらっていたんですが、今回は、所さんにベストワンを決定していただきます。

ロマンチック実験対決

①胸キュン! 憧れの人とキスができる装置

松風塾高等学校科学コミュニケーション部が披露したのは、自分の憧れの人とキスをしたい、そんな願いを叶えてくれる実験です。

発明が得意だという岩倉君。自慢の発明品のひとつであるメカを腕に装着。すると、なんと!腕から糸が!まさにスパイダーマン!実はこれ。ボールペンのペン先を押し出すバネを利用し糸を飛ばしていたんです。糸の先端には磁石がついていて、黒板にくっついていたというわけ。

そんな岩倉君が佐藤アナに突然の告白!用意したのは、水が入った円柱型の水槽。すると、佐藤アナなぜか水槽の後ろに案内され、2人とも同じ方向を向きます。このままでは、キスできませんが、3、2、1でしゃがむと、佐藤アナの顔が反転!キス成功です。

どうしてこのように顔が反転したのでしょうか?

ポイントは水が入った円柱の水槽。実は円柱の曲面により、光が水槽を通る間に左右が交差します。そのため、目に光が届く時には左右逆になって見え、同じ方向を向いているのに、向き合っているように見えたんです。

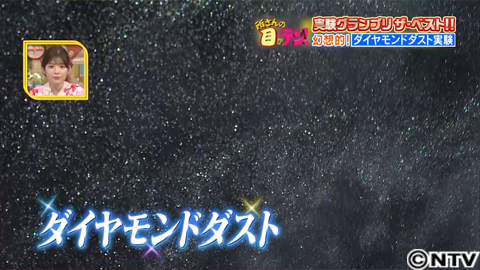

②うっとりする幻想的な氷の結晶!ダイヤモンドダスト実験

ダイヤモンドダストとは極寒の季節、湿度があり、風がなく、快晴という気象条件が揃った時にしか見られない貴重で美しい自然現象。これを、日本ガイシ株式会社のみなさんがスタジオで再現する、と言うんです。

まずは、その原理を説明するために冷凍庫からペットボトルを取り出しました。しかし、中の水は凍っていません。この水をお皿に注いでみると、なんと水が凍っていきます。どうして氷になったのか?

これは、過冷却という状態が生み出す現象。過冷却とは、水が0度より低くなっても、液体のまま凍らない現象のことを言います。

そもそも液体の水は、水の分子がその中を自由に動き回っている状態。それを冷やしていくと、水の分子の動きが鈍くなっていき最終的に動かない状態になります。これが凍るということ。

通常、冷凍庫などで冷やされ、一部が凍り始めると、それがきっかけとなり、まわりも一気に凍ります。ところが水がゆっくり均一に冷やされると、氷点下になっても水の分子が動いたままで凍らない過冷却になることがあります。この過冷却の状態に、凍るきっかけとなる衝撃を与えると一気に凍るんです。

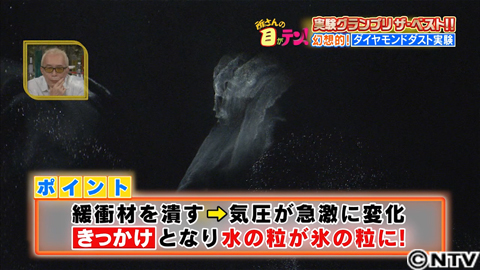

この過冷却という現象を利用して、スタジオでダイヤモンドダストを再現!用意されたのは、大きな冷凍庫と梱包用の緩衝材。

ここに息を吹きかけます。冬の寒い時と同じように白くなります。そこにのプチプチを潰します。すると、だんだんとキラキラとして、見事ダイヤモンドダストができました。

冷凍庫の中に息を吹きかけた時、本来は目に見えない水蒸気が冷やされて細かい水の粒になって白く見えるようになります。これは、吐いた息の水分がマイナス30度なのに凍っていない過冷却の状態。

そこに緩衝材を潰すと、瞬間的に気圧が変化し、それがきっかけとなって水の粒が一気に凍って氷になったんです。

空気中に漂う、その氷の粒に光が反射しキラキラ輝いて見えるダイヤモンドダストが再現できました。

おうちでできる自由研究コーナー

①シャボン玉でキャッチボール!

実験するのは、麻布科学実験教室のみなさん。なんと!アクリル繊維の手袋をはめれば、シャボン玉を割らずに自在に跳ねさせることができるんです。

アクリル繊維というのは、繊維が細かく規則的に毛羽立っており、接する面の力が分散し割れにくいんです。絨毯やトレーナーなど、繊維の長さが均等なものでもできます。

さらにこんな実験も!なんと!シャボン玉の中にある人形を割らずに素手で取り出しました。いったいどうして割れないのか?

そもそもシャボン玉は、水の分子が界面活性剤でくっついてできています。シャボンの膜を乾いたもので触ると水の分子が離れ、割れてしまいます。

しかし、先ほどの阿部先生の手は濡れていたので、水の分子同士がつながり手を入れてもシャボン玉が割れなかったんです。

同じ理由で、濡れた状態なら箸のように尖ったもので刺しても全く割れないんです。

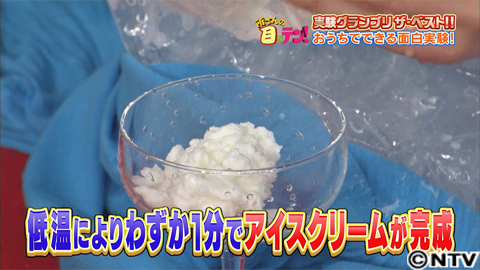

②おいしい実験!1分間でできるアイスクリーム

実験するのは、筑波大学サイエンスコミュニケーショングループ、SCOUTのみなさん。

用意したのは、牛乳に砂糖、そしてバニラエッセンス。3つの材料を混ぜ、密封できる袋に入れます。大きめの袋に氷と塩、材料の入った密封袋を入れ、この袋を、Tシャツのお腹部分に入れます。そして、Tシャツの両方をしっかり持って、ここからぐるぐる回します。1分後。すると、たった1分間でアイスクリームが完成!

どうしてたった1分でアイスクリームができあがったのでしょうか?

実は、氷に塩を混ぜるのがポイント。塩をかけると氷は通常より早く溶けます。氷が溶ける時、周りから熱を奪うので塩をかける前の約1度からマイナス15度近くまで温度が下がります。塩と氷が生む低温により、わずか1分でアイスクリームができたんです。

ハラハラドキドキ!衝撃実験対決

①ドキドキ!5000本の釘のベッドに寝たらどうなる!?

実験するのは、清教学園中学校理科部のみなさん。そして登場したのは、目がテンファミリー、桝アナウンサーです。

用意したのは、5000本の釘ベッド。この上にリンゴを落としてみると、予想通りリンゴに釘が刺さっています。それでは、桝さんに釘ベッドに寝てもらいます。ゆっくりと横になる桝さん…するとまったく痛くない!?

しかし、実はこれは序の口。続いて出てきたのは、2000本の釘ぶとん。これを桝さんの上にのせます。さらに、ここに重いブロックをのせ、先代のアシスタント後藤アナが手にしたのはハンマー!後藤アナがブロックにハンマーを振り下ろします。ブロックは割れましたが、桝さんは…やはり痛くない!?

一体なぜ5000本の釘ベッドに寝ても痛くなかったのでしょうか。

謎を解く鍵は、圧力の分散です。力や衝撃は、それを受け取る側の面積が広ければ広いほど力が分散されます。つまり、釘の本数を増やせば、上からの力を支える面積も増えます。例えば爪楊枝4本の上にプリンをのせようとしても、70gの重みを支えられません。

では、4本の100倍、400本の爪楊枝にすると、本数を増やすことで支える面積が増え、1本あたりにかかる重さは100分の1、0.175gになり、プリンを支えることができるんです。

②科学でスタジオに雨を降らせる実験!

実験するのは、アインシュタインラボの皆さん。液体窒素を使った実験です。

液体窒素とは空気中にある窒素を、マイナス196度以下まで冷やすことで液体にしたもの。液体窒素は、常温ではすぐに沸騰し、透明な気体に戻ります。実は白く見えているのは窒素でなく水分。空気中の水分は、普段目に見えませんが、液体窒素により急激に冷やされ、水滴や氷の粒になり、白く見えるようになるんです。

実はこれ、空気中の水蒸気が冷やされ水滴や氷の粒が集まってできる雲と同じ原理なんです。

そこで、スタジオの空気中にも沢山の水蒸気があるので、それを凍らしてここに大きな入道雲を作って雨を降らそうという実験。

用意したのは液体窒素と長い棒。液体窒素に棒を一気に突き刺すと、確かに、スタジオに雨のようなものが降っているのが見えます。

これは液体窒素をスタジオに放出することで、空気中の水分が一気に冷やされ雨となって降ってきたのです。科学の力で、スタジオに雨を降らすことができました。

最後に所さんが選んだベストワンは、胸キュン! 憧れの人とキスができる装置。所さんサイン入りポスターと所さん像は、松風塾高等学校科学コミュニケーション部の皆さんに、責任をもってお届けします。