| 第1588回 2021.08.15 |

実験グランプリ ザ・ベスト[Part2] | 総集編 物・その他 |

夏休み恒例企画!おもしろ実験目白押しの目がテン!実験グランプリ!前回に引き続き、これまで毎年の実験グランプリで披露されてきた大迫力の大実験から自宅で簡単にできる面白実験までもう一度見てほしいものを厳選!映えあるベストワン!に輝くのは、どの実験なのか?実験グランプリ ザ・ベスト!Part2!開幕です!

ベストワンは、今回も所さんに決定していただきます!

若手アナウンサー対決

①驚き!吸い込まれるゆで卵

実験したのは、今から4年前、入社2年目だった滝菜月アナと佐藤真知子アナの二人!

用意したのは、化学実験でおなじみの三角フラスコと、なんの変哲もない殻を剥いたゆで卵。

なんと、フラスコの口よりも大きい卵を、フラスコの中に入れるといいます。試しに、裕太さんがゆで卵を入れてみようとするも、やっぱりできません。

そこで用意したのは、鍋と沸騰したお湯。まずは鍋から出てくる湯気をフラスコの中に入れます。そして、湯気を入れて5、4、3、2、1、フラスコの口に卵を置くと…なんと卵がポンっとフラスコの中に入っていきました。

次は、卵を取り出します。フラスコを傾け、口元までゆで卵を持ってきてお湯につけます。すると、少しずつゆで卵が出ました!

なぜフラスコは卵を飲み込んだのでしょうか。ポイントは水の状態変化。液体の水が気体の水蒸気に変わると体積はおよそ1700倍にもなります。今回の実験の場合、フラスコに溜まった水蒸気が冷やされて、液体の水に変化すると体積が小さくなります。その時、フラスコの内部の気圧が下がり上から押す空気の力が大きくなったため卵が中に押し込まれたんです。一方、フラスコから卵が出たのは、その逆。ビンの中の水が温められたことで水蒸気へと変化。体積がおよそ1700倍に膨らみ、卵が押し出されたんです。

②袋と水を使ったドキドキ実験!

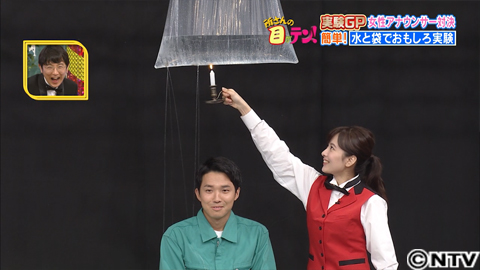

登場したのは、2年前の2019年、入社1年目の河出奈都美アナと杉原凜アナの二人。

用意したのは、水が入っているビニール袋。佐藤アナが水袋の下に立たされ、なんと、この水の入った袋に木の串を刺して行くといいます。そして、木の串を一本、二本と、どんどん水袋に刺していきます。しかし、水が漏れてくる様子はありません。

この不思議な実験のポイントは、袋の素材が熱で縮みやすいポリエチレンだということ。木の串を勢いよく刺すことで、摩擦熱が生まれ、その摩擦熱でポリエチレンが縮みます。縮むことで、ポリエチレンが串にぴったり密着して、水が漏れてこなかったんです。

さらに、袋と水で、もうひと実験。水の入った袋を2つ用意。そして、所さんが左側の水袋の下に。もう一つの水袋の下には裕太さんに座ってもらいます。そして袋の下からロウソクで炙ります!さあ、どうなるでしょうか?

まずは、所さんの袋から…なんとロウソクで炙っても割れません!

では、裕太さんの袋は?3、2、1…なんと水が漏れてしまいました!

所さんの頭の上にあった袋の中には「水」が入っていました。ポリエチレンの溶ける温度はおよそ90℃。水が入っていることで、表面が冷やされ溶ける温度には達しないので穴があかないんです。その証拠に、ススを拭き取ってみると、ポリエチレンは、炙る前とほぼ同じ状態。この原理を利用したのが、和紙で作った紙鍋。紙は、200℃以上で発火するのですが、液体が中にあるうちは100℃以上にならないため、燃えないんです。

一方、裕太さんの頭の上にあった袋の中身は、水ではなく炭酸水。炭酸水には気泡があるため、ポリエチレンと水が触れていない部分ができてしまいます。熱を当てると、気泡の部分は水がなく、高温になって溶けてしまったため、穴が空いたんです。この実験で大事なポイントは袋を裏返して水を入れること。裏返さないと、袋の下の部分に火がつき溶けてしまうので危険です。

自由研究にピッタリ!美味しい実験

①おうちでできる?「光る食べ物!」

実験してくれたのは、食育団体「キッチンの科学プロジェクト」のお二人。

用意したのは、所さんのために、特製のオムライス。所さんに真心を込めたメッセージ付きとのことですが、なにもメッセージが見せません。しかし、そこに不思議なライトの光を当てると、なんと所♡の文字が!

オムライスにあてていたブラックライトは、紫外線を放つ照明で、ホームセンターなどで 手に入ります。紫外線を蛍光の色素を持つものに当てると鮮やかな光を放ちます。実はこの蛍光色素は、人体に不可欠なある栄養素にも含まれているんです。それがビタミンB2。エネルギー代謝に深く関わっている栄養素なんです。先ほどのオムライスの文字は、このビタミンB2の錠剤を溶かした水溶液で書かれたものです。だから、紫外線を当てると文字が光ったんです。ビタミンB2は身近な食材だと納豆に含まれており、紫外線を当てると、糸の部分が光りますよ!

②オシャレでおいしい実験!カラフル焼きそば!

見せてくれるのは、今や、かがくの里でもおなじみ、調理科学が専門の露久保先生。紫キャベツと焼きそばの麺を一緒に炒めるとみるみるうちに、麺が青く変色。

これは、焼きそばの麺の中にかん水というものが入っているから。かん水はアルカリ性の性質を持っており、そこに紫キャベツの中に含まれているアントシアニンという色素が入ると、アルカリ性と反応して青色に変わるという性質を持っているので、焼きそばの麺が色鮮やかな青色に変化したんです。

ここにソースを入れると青い色が消え、ソースの色に。これは、ソースが酸性なので、アルカリ性が中和され元の麺の色に戻ったんです。さらにお酢を入れると、今度はお酢のより強い酸性によって、紫キャベツのアントシアニンが反応しピンク色に。カラフル焼きそばが出来上がり!美味しくておしゃれな実験でした!

心温まるお祝い実験!

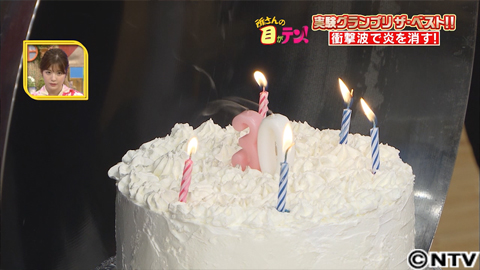

① 衝撃波でろうそくの炎を消す!?

今から2年前、実験してくれたのは、市川学園市川高等学校の6人。

用意したのは、内側を向かい合わせにして置かれた二つの鍋と、目がテン30周年のお祝いのケーキ。ケーキには、3と0のロウソクの周りに普通のロウソクが5本、立っています。

なんと、片方の中華鍋に向かってピストルを打ち込み、衝撃波で3と0の数字のろうそくだけ消すというんです!早速、ロウソクに火をつけスタンバイ完了。そして、ピストルを撃つと、ケーキの3と0のロウソクだけ消えました!いったいどうして?

ロウソクを消したのは、ピストルの音が生み出す空気の振動。スピーカーを近づけると塩が踊ることからもわかるように音は空気が振動することで伝わります。ピストルの音が出たとき、まず空気に強い振動、衝撃波が起きます。この衝撃波が、ロウソクを消せるほどのさらに強い振動になった理由が、中華鍋にあるんです。

中華鍋のような形を放物面といいます。放物面に平行に入った光や音は、一点に集まります。この点を焦点と言います。逆に焦点から発生した光や音は放物面に当たり、平行に跳ね返ります。ピストルの音の振動は広がり、中華鍋で跳ね返り、焦点に集まると、集まった音の振動が焦点付近にあった3と0のロウソクの炎にあたり、消えたんです。

その証拠に、たくさんのロウソクを、中華鍋の前に縦に並べてピストルを撃ってみると、確かに焦点付近のロウソクだけが消えたんです。この放物面の集める性質を利用したのがパラボラアンテナ。焦点に電波を集め、受信しているんです。

②光る意外なものを使った輝くシャンパンタワー!

チャレンジしたのは、生き物大好き、桝太一アナ。用意したのは、なんの変哲も無い少し水の入ったペットボトル。このペットボトル、振って暗くすると、なんと光っています。

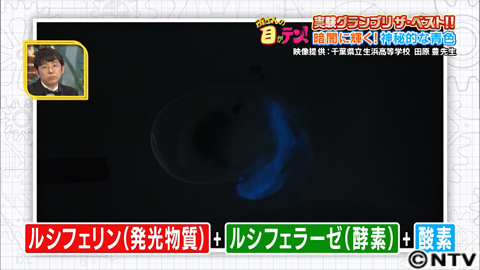

実はペットボトルの中にはある生き物が入っていたんです。この生き物の正体はウミホタル。

大きさおよそ3mm。分類的には甲殻類でエビやカニと同じ仲間。先ほどのように刺激を受けると、体内から発光物質のルシフェリンとそれを光らせる働きのある酵素、ルシフェラーゼを体の外に吐き出して、それが水中の酸素と反応することで青白い光を発するんです。

このウミホタル、どうして光るかまだはっきりとはわかっていないそうですが、一説には外敵などにあった時に光を出して相手を惑わす、また求愛に使うということも考えられるといいます。今回、協力してくださったのは千葉県立生浜高等学校の田原先生。およそ3000匹のウミホタルを持ってきてくれました。

最後に極上のウミホタルショー、ウミホタルシャンパンタワーに挑戦です。タワーの頂点から、シャンパンを注ぐと、見事光り輝くシャンパンタワーができました!

実は注いだのはシャンパンではなく、キンキンに冷やした海水。それぞれのグラスにウミホタルを入れておいて、海水をかけると急に温度が変わる刺激によって光だしたということ。このウミホタルシャンパンタワー、先生は教え子の結婚式でも実際に披露したそうです。

最後に所さんが選んだベストワンは、衝撃波で炎を消す!所さんサイン入りポスターと所さん像は、市川学園市川高等学校チームIGSSHの皆さんに、責任をもってお届けします。