| 第1589回 2021.08.29 |

新世界遺産 の科学 | 地上の動物 植物 場所・建物 |

東京オリンピックに沸いた今年の夏、日本国内で24件目、そして25件目の世界遺産が新たに登録されました。それが、世界自然遺産に登録された「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」。そして、世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」。過去、目がテンでは、その両方の場所にロケで訪れていたんです。

そこで今回は!目がテン秘蔵映像の中から、新世界遺産の魅力たっぷりな貴重映像を大放出!貴重な生き物の宝庫でもある自然豊かな西表島や、金丸さんが移住体験で訪れた奄美大島、そして、都丸さんが縄文時代の生活を体験した、岩手県の御所野遺跡!

今回の目がテンは、祝!世界遺産登録記念!新世界遺産スペシャルです!

西表島・徳之島

今回、国内では10年ぶり5件目の世界自然遺産に登録された、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」。アマミノクロウサギ、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコなど、独自に進化した多様な生物が見られ、絶滅危惧種の生息地として重要な場所であることが評価されたんです。

そんな西表島で、目がテンが7年前に挑戦したのが「新種発見」プロジェクト!多様な生物が生息する西表島で陸と海、両方の新種生物を大捜索したんです!

陸のターゲットは、全生物の中で一番種数が多いと言われる昆虫「ゾウムシ」。ゾウの鼻のように、頭が伸びている種が多く、その先端にある口で植物の実や茎の中を食べたり、卵を産み付ける穴を開けたりするんです。

ゾウムシのスペシャリスト・小島弘昭先生と、植物についたゾウムシを落として探します!

ゾウムシは、植物の実や花、葉、枝など、種ごとに決まった場所に生息しています。

狙いを定めたのは「オオハマボウ」という植物。この木の枯れ枝につくゾウムシは見つかっていないというんです。すると…、新種のゾウムシを発見!論文に掲載され、学名「ペンフェルルス メガテン」と命名されたんです!

さらに、ガジュマルという木でも、またもや新種のゾウムシを発見!こちらは「トコロジョージヒメクモゾウムシ」と名付けられ、2017年には、この新種を含むゾウムシの分類について書かれた論文が日本甲虫学会第8回大会で「論文賞」を受賞したんです!さらに、2種の新種ゾウムシは世界で最も古くから続いている動物学のデータベース『ズーロジカル・レコード』という専門情報誌にも掲載!目がテンで見つけた新種が世界に認められたということなんです!

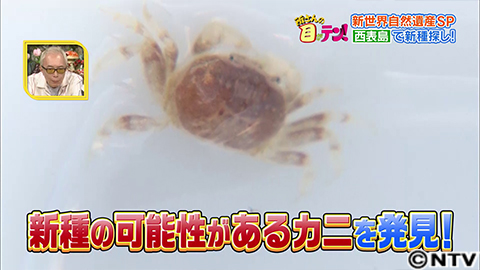

そして、海では、エビとカニがターゲット!協力して頂いたのは甲殻類のスペシャリスト成瀬貫先生です。 「ヤビーポンプ」という道具を使って砂ごと生物を吸い上げて探します。捜索開始から1時間後、謎の生物がヒット!カニなのか、エビなのか、見たことのない動きの甲殻類を発見!さらに他の場所でも、新種の可能性があるカニを発見!詳しく調べた結果、なんと、2種類とも新種だということが分かりました!

ヤドカリの仲間である新種には「トコロクダヒゲガニ」、こちらのカニの新種は「メガテンガニ」と命名されました。そしてこの「メガテンガニ」、これまで発見されたカニのどのグループにも属さない“新属新種”であることも判明!新しいグループが誕生する大発見だったんです!こんな大発見ができるほど、西表島は多様な生物が存在する島でした!

奄美大島

金丸さんが移住体験シリーズで3年前に訪れたのが奄美大島。東シナ海に面した秋名集落にある、6DKでなんと月2万円という、築60年の一軒家で暮らしました。

まず出会ったのは、奄美の人と自然に惚れ込んで横浜から移住してきた村上さん家族。村上さんに連れてきてもらったのは、町の人が集まる集会所。始まったのは、金丸さんの歓迎会!奄美の郷土料理でもてなしてくれました。宴の最後は島伝統の歌と音楽で。こうしたおもてなしも、奄美の魅力です。

翌日。村上さん家族に案内してもらったのが、「奄美自然観察の森」。指導員の川畑さんに案内してもらい、まずは、奄美大島の絶景ポイントに。

「自然観察の森」では、他にもこんな体験が。見つけたのは、アマミイシカワガエル。奄美大島にしかいないカエルです。さらに、奄美大島周辺にしか生息しないルリカケス。美しい姿ですが、実はカラスの仲間なんです。

そして、奄美の自然の豊かさは海にも!移住生活中に出会った寳園さんにダイビングへ連れて行ってもらいました。奄美の海は、息を呑むような青い世界が広がり、そこには不思議な生き物たちの楽園が!

ゴカイの仲間・イバラカンザシ。サンゴの中に管を作ってその中で生活しています。そして、暖かい海にすむ綺麗な青色をしたアオヒトデや縞模様が美しいハナミノカサゴの姿も!さらに、なんとウミガメにも出会えました!

しかし、自然豊かな奄美大島には、危険な生き物も。金丸さんが挑戦したのは「ハブ捕り」!実は奄美では、ハブを捕まえ町の自治体に持っていくと1匹3000円で買い取ってくれます。駆除を兼ねた作業は、町の安全に一役買っているんです。

島の人々とたくさんの時間を共有し、すっかり仲良くなった金丸さん。別れの時には、雨の中たくさんの人が!奄美大島は、様々な生き物と温かい人々が魅力的な場所だったんです。

御所野遺跡

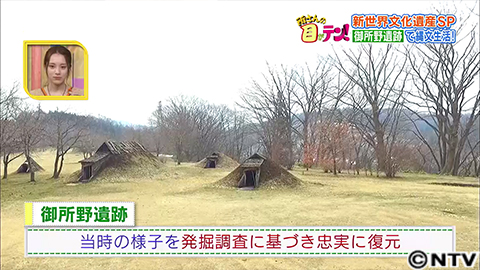

今回、世界文化遺産に登録された、「北海道・北東北の縄文遺跡群」。北海道の6遺跡、青森県の8遺跡、岩手県の1遺跡、秋田県の2遺跡の合計17遺跡で構成される遺跡で、1万年以上にわたり採集・漁労・狩猟により定住した縄文時代の人々の生活と精神文化を今に伝える貴重な文化遺産です。

4年前、昔の人々の暮らしを体験する「歴史研究会」で、その中の1つ、岩手県にある御所野遺跡を訪れました。縄文時代の住居跡や道具が発掘された貴重な遺跡で、現在は発掘調査の通りに住居やムラを忠実に復元しています。

御所野縄文博物館の高田和徳館長によると、今考えてもハイレベルな技術があったことが分かっているといいます。

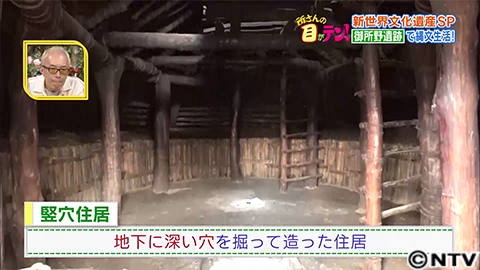

ということで、都丸さんが御所野遺跡で縄文時代の生活を体験!やってきたのは、縄文時代の住居。縄文時代といえば、竪穴住居。御所野遺跡の竪穴住居は、ある新発見に基づいて復元されているそう。

これまで竪穴住居の屋根は「かやぶき」だと考えられていたのですが、御所野遺跡では発掘調査から分かった、屋根に土を乗せる「土ぶき」を再現しています。中に入ってみると、広い!竪穴住居は、地面を深く掘って、その上に作られているのです。

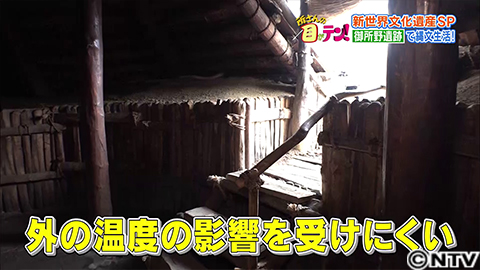

縄文時代の建物に詳しい山田昌久教授によると、竪穴住居は地熱を利用していたといいます。地中の温度が一定なので、外の温度の変化の影響を受けにくくなり、冬場は暖かく感じ、夏場は涼しく感じる。さらに、掘ることで出た土を屋根に乗せて、保温効果をアップ!縄文時代の竪穴住居は、科学的にも理にかなっていたんです!

そして、この住居を作るための木材調達に使われていたのが、石斧。「人類はこう作った!」で丸木舟を作る際にも使われたように、縄文人にとってなくてはならない道具だったんです。

そこで、都丸さんが石斧で直径15cmの栗の木を切れるのか?挑戦!無理だと思ったらギブアップボタンを押してもらいます。都丸さん、石斧を振り続けますが、開始から11分でギブアップ。ですが、意外と深く削れています。これは、丸い石斧の形に秘密が。

山田先生によると、刃を丸く作っていると、摩擦が少ないので刃がうまく入っていき、効率的に切り口が広がっていくといいます。縄文人は、それがわかっていて刃に丸みを持たせていたんです。石斧は、木を切る道具として優秀だったんです。

この後も、火起こしや、黒曜石のナイフを使って魚をさばいたり、縄文時代の生活を体験した都丸さん。最後に、御所野遺跡の竪穴住居で縄文式の眠り方を体験することに。このとき外の気温は1度、火をたいた竪穴住居の中はおよそ11度。ふとんは、当時使われていたと考えられる、動物の毛皮です。縄文式のふとんで眠ろうとしますが…10分後ギブアップ。現代っ子が眠るには、室温10度は寒かったようです。