| 第1662回 2023.02.12 |

いかちゃんの残したい〜トコロ!茨城県石岡市 | 場所・建物 |

美しい日本のふるさとの風景を未来に残す「いかちゃんの残したい〜トコロ!」今回は、「かがくの里母屋プロジェクト」で発表された、茅ぶき屋根。その茅ぶき屋根を、いかちゃんが徹底調査!茅ぶき屋根の魅力とは一体、何なのか?

今回の目がテンは、いかちゃんの残したい〜トコロ!茨城県石岡市茅ぶき民家編です!!

茅ぶき民家の生活とは?

日本の気候に適した屋根として、古くは縄文時代から使われてきた「茅ぶき屋根」。しかし、時代とともにその数は減少し続けています。そんな貴重な茅ぶき屋根の民家で暮らし、後世に伝えるべく、守っている町があるんです。

それは、茨城県石岡市八郷。お会いしたのは、茅ぶき民家で25年以上暮らしている新田さん。新田さんの暮らしている茅ぶき民家は、江戸時代末期に建てられたもので、修繕しながら、今なお、人が生活できる状態を保っています。

八郷では、現在およそ40棟の茅ぶき屋根が残っていて、今も生活をしている現役の家が点在しています。さらに、環境省の選定する重要里地里山にも選ばれており、田んぼや雑木林が残る自然豊かな里山として、農村風景を保全しているんです。新田さんは、やさと茅ぶき屋根保存会に所属し、茅ぶき屋根の存続、職人の後継者の養成などに取り組んでいます。

そもそも茅とは、屋根をおおう草の総称のこと。

屋根の材料となる草は、ススキの他にも、ヨシや、チガヤ、オギと呼ばれるイネ科の多年草が多く使われています。

茅ぶき屋根は、竹で骨組みを作り、そこに茅を何層にも重ねた構造でできています。そして、屋根の作りには流派があり、八郷は筑波流という流派で作られています。

特徴は、トオシモノと呼ばれる、わら、古い茅、新しい茅を交互に重ね、飾り付けた縞模様の軒下や、屋根の上にある棟の部分に技巧的な装飾を行うなど華やかな装飾が特徴なんです。

では、茅ぶき民家での生活はどのような感じなのでしょうか。茅ぶき屋根自体は、厚い茅の層に覆われているため、高い断熱性をもっています。そのため、外からの熱を遮り、夏は涼しく。そして、中に熱を溜め込むので、冬は暖かい…となるはずなんですが、古い民家だと、床も壁も隙間があり、風が通りやすく、冬は寒くなってしまうのです。新田さんのところでは、冬は石油ストーブを使い、別のお宅では、炭を使ったこたつで暖をとっています。

それにしても、茅を重ねただけの屋根で、雨漏りなどはしないのでしょうか。長年、茅ぶき屋根の研究を行い、第一人者である、安藤邦廣先生にお聞きしました。

安藤先生によると、茅は、炭素とケイ素の繊維でできており、ケイ素はガラス質のため、ガラスでコーディングされ、茅自体に適度な撥水性があるとのこと。それが斜めになると、次々と玉のようにころがって外に排出されるそうで、茅の厚さが50センチくらいあっても染みていくのは10センチくらいだといいます。

自然の撥水効果を持つ茅ぶき屋根。しかし、時間が立つと茅が劣化して、この効果が薄くなってきます。新田さんのところでは、ふいてから15年ほどたっているためデコボコになり、水が溜まりそこから水が入ってきて雨漏りすることもあるといいます。

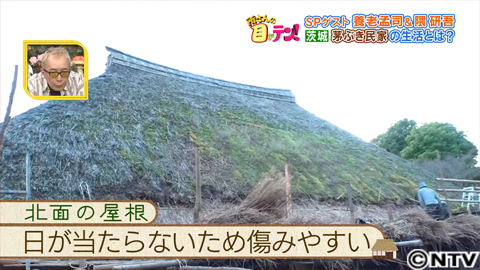

湿気などにやられ、時間とともに傷んでしまう茅。日が当たる南面の屋根は、乾燥しやすいので比較的、茅が長持ちするのですが、日が当たらない北面は、どうしても傷みやすくなってしまいます。

さらに、草や苔などが生えてしまうことも。

手入れが大変なのに、茅ぶき民家で暮らし続ける新田さん。それには、茅ぶき文化を後世につなぎたいという思いがありました。

茅場の秘密とは!?

茅ぶき民家の減少とともに失われてきているのが茅場。八郷には保存会が茅を集めるための貴重な茅場があります。実はこの茅場に、ある秘密があるというんです。

その秘密を探るため、いかちゃんが訪ねると、案内されたのはなんと地下!?

実は、茅場があるのは、高エネルギー加速器研究機構という施設の敷地の中。世界中から研究者が集まる、世界トップレベルの研究施設なんです。

こちらの敷地の地下には、一周およそ3キロのトンネルがあり、そのトンネルの中で光の速度に近い速さまで加速された、原子より小さい電子と陽電子をぐるぐる回しています。そして電子と陽電子を正面衝突させて、宇宙誕生直後に近い状態を再現。その際、発生する素粒子を測定することで、物質の起源や宇宙誕生のなぞの解明を行っているのです。八郷の茅ぶき屋根には、この最先端の研究施設の茅が使われていたんです!

目がテンチームで茅刈り!

茅場で、毎年行われているのが茅刈り。目がテンも茅ぶき屋根保存会に入会し、茅刈りに参加することに!さらに、茅刈りのためのスペシャルチームを結成!メンバーは、かがくの里の阿部健一、五島麻依子。林業ボーイズの石田剛太、金丸慎太郎。

最後はリーダーのいかちゃん!5人の残したい〜トコロ、茅刈りチームを結成!この茅刈りには、ボランティアの方々も参加して、保存会で使うための茅を集めます。

それでは、早速、茅刈り開始!刈り取った茅を集めて、縛っていきます。茅ぶき民家の屋根に必要な茅は、建坪1坪につき、通常60束ほど。母屋プロジェクトに必要な茅は、およそ2000束以上と考えられます。

すると、茅刈り中に五島さんが、カヤネズミの巣を発見!

カヤネズミとは、草原にすむ、体長約6センチの日本一小さなネズミ。その名のとおり、茅で巣を作るんです。そう、茅場は生き物にとっても、重要な場所。

茅場の生態に詳しい筑波大学の廣田充先生によると、色んな生き物が共存できる、そういったことを担保するためには、茅場という生態系も維持されていることが大切なことだといいます。

そして、茅刈りの方は作業を始めて、5時間経過。

集めた茅の一部をかがくの里行きのトラックに積み込んでいきます。そして、最後の茅を積み終え、集めた茅は、無事かがくの里に到着しました。