あなたにも届いてるかも!?フィッシング詐欺の対処方法をハンターが伝授

1月29日(金)放送の『沸騰ワード10』は、お笑いコンビ・土佐兄弟が

フィッシング詐欺を撲滅する「フィッシングハンター」を取材。

二人がやってきたのは、大手IT企業・ヤフーのオフィス。

話を聞いたのは、フィッシング詐欺を見つけ、なるべく早めに潰していくという仕事をされている大角さん。年間1000件のペースでフィッシング詐欺の処理を行っているそう。

この仕事を始めたきっかけは、平成30年に関西で豪雨があった際、ネット募金を呼びかけたところ数日後にフィッシングサイトがたち、なんとかしたいと思ったからだそう。

フィッシング詐欺とは、個人情報や金銭を騙し取る詐欺のこと。

たとえば、大手企業のホームページとそっくりに作ったサイトへ誘導し、ユーザーのIDやパスワード、住所やクレジットカード情報を抜き取って、金銭を騙し取るフィッシングサイトなどがある。

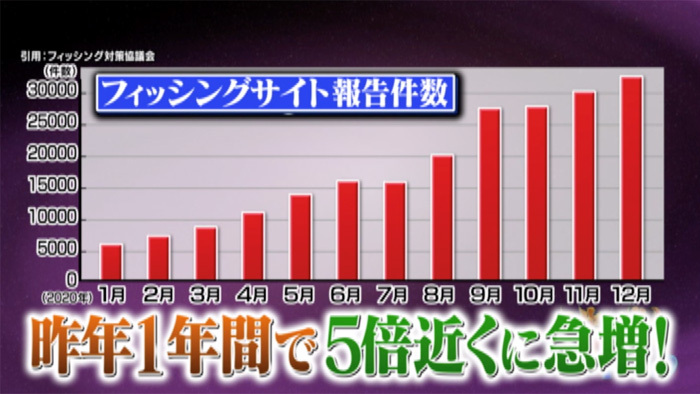

その被害は、昨年1年間で5倍近くに急増中!(グラフ引用:フィッシング対策協議会)

また、詐欺メールなどは一度開くと、犯罪者に開封通知が行くことでそのアドレスが使用されていることが知られ、格好のターゲットとなってしまう。

しかも、メールアドレスが生きている(使われている)という情報は、闇社会で共有され、次から次へと詐欺メールが届くようになってしまうそう。

そこで、大角さんはこの仕組みを逆手にとり、「フィッシングサイトにわざと引っかかる」ことで、「こいつは送ると開く騙されやすいやつ」と詐欺犯に認識させ、詐欺を見つけては撲滅しているという。

外国語設定でないと開かないフィッシングサイトもあるため、

英語や中国語認定のスマホも駆使し、情報収集に励んでいるとのこと。

土佐兄弟・有輝のスマホに大量の詐欺メール!?

すると、有輝が「めっちゃ来るのよ!」と自身のスマホに詐欺と思われるメールがたくさん来ていたことを告白。有輝のスマホのSMSには、なんと405件もの未読メールが溜まっていた。

大角さんいわく、SMSでの詐欺メールが昨今猛威を振るっているとのこと。

「Eメールを使っていると、迷惑メールフィルターにより

フィッシングメールも叩き落とせることが多い」が、「SMSについては迷惑メールフィルター的なものがほぼ提供されていない」ため、詐欺犯に狙われやすいという。

さっそくメールをチェックしてみると、メルカリならぬ「メルカルをご利用いただきありがとうございます」というなんとも怪しいメールが。

もしメールにリンクがついていても、「絶対にアクセスしないでください」と大角さん。一度アクセスしてしまうと、「詐欺メールばっかりくる」ようになってしまうそう。

リンクについては「配信停止」と書かれていても、詐欺犯の罠である可能性が高いので、クリックはしてはいけないという。

続いて、宅配業者からのメールに見える「ご本人不在の為お荷物を持ち帰りました。ご確認ください」と書かれているもの。

しかし、「これはフィッシングです」と大角さん。よく見ると、会社名も何も書いていない不審なメール。

リンクにアクセスしたらどうなってしまうのか…特別にセキュリティ万全のパソコンで見てもらうことに。

パソコンでリンクをクリックしてみると

「セキュリティ向上のため最新バージョンにアップデートしてください」という文章が。そのままOKを押すと、今度は「ファイルを保存してください」という指示が表示された。

実は、このファイルこそが「ウイルス」。

なんとこのウイルス、一度インストールしてしまうと、自分の電話番号を使って、勝手にフィッシングメールを送信してしまうという。

つまり、送られてきた番号は、実際にウイルスに感染した被害者の方の電話番号の可能性があるということ。なのでこの番号には絶対にかけないように!

ダウンロードされたウイルスのアイコンは、よく見かけるアイコンをコピーしたものであることが多く、見分けるのはなかなか難しい。

機種によっては、クリックした時点で感染する場合もあるそうなので、とにかくリンクにアクセスしないことが肝心だ。

フィッシング詐欺の正しい見分け方とは

では、フィッシング詐欺かどうかは、どう見分ければいいのか?

一般的には、ドメインを確認することで詐欺かどうか見分けられると言われているのだが、「見分けるのは諦めてください」と大角さん。

というのも、ドメインには実は落とし穴があるのだとか。

たとえばヤフーの場合、yahoo.co.jpの部分がドメインに当たるが、似たドメインを調べると、iahoo.comやyashoo.com、yahoi.comなど紛らわしいドメインが140個も見つかるというのが現状。

スマホの小さな画面で細かい文字を1個1個正確に見分けるのは難しいため、少しでもあやしいメールは無視し、企業が提供する公式なアプリからアクセスするのが一番の防衛手段だという。

コロナ禍でおうち時間が長いことで、スマホを利用する時間が増えた方も多い昨今。フィッシング詐欺には十分注意したいところだ。