1994年に起きた中華航空140便墜落事故 ハイテク機の落とし穴

死者264人と日本の航空事故史上、2番目に多い死者を出した1994年4月26日に起きた中華航空140便墜落事故。機体は当時最新のハイテク飛行機だった。

コックピットでは何が起きていたのか? そして7人が生還、その助かった大きな理由とは?関係者への取材と事故調査報告書を基に再現した。

生還者として小牧市民病院に運び込まれた幼い男の子を担当した外科部長の末永裕之医師は、容体が急変したときに備え徹夜で見守っていた。翌朝に男の子の父親・長谷部敦士さんが到着。男の子の名前は弘義君、3歳だという。病院には母親の姿はなかった。

事故の3年ほど前、敦士さんは日本で、マリア・テレサさんというフィリピン人女性と出会い結婚を誓い合ったが、日本人が外国人と結婚する場合、偽装結婚などを防ぐために簡単には婚姻ビザの許可がおりない事があった。そんな中、長男の弘義君が誕生。マリアさんは日本在留資格が切れたためフィリピンへ帰国せざるを得なくなった。このため敦士さんはフィリピンの法律のもとフィリピンで結婚。日本での滞在許可が出るまで、フィリピンに2人を残し日本へ帰国。3か月に1回はフィリピンへ行き、1週間ほどの家族の時間を過ごしていた。

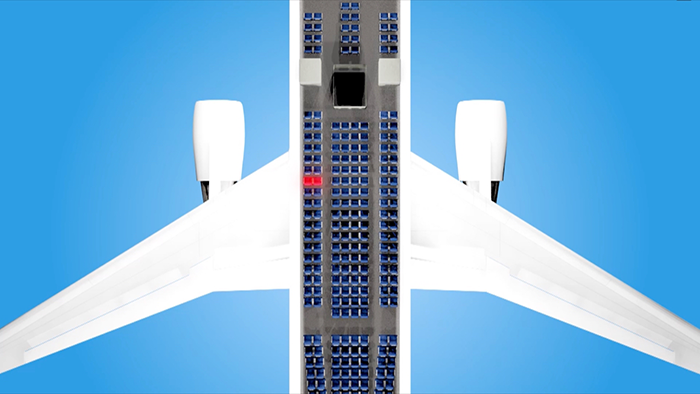

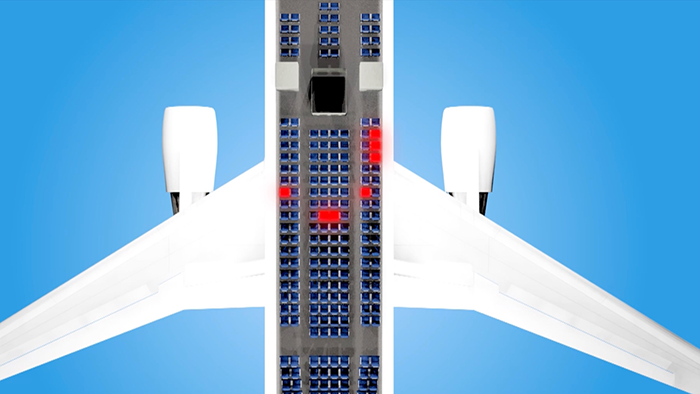

1994年4月、在留資格が取得できようやく日本で親子3人暮らせることになり4月26日、マリアさんは弘義君を連れてフィリピンを出発し、台湾の台北へ。そして、台湾現地時間夕方4時過ぎ、2人は中華航空140便に搭乗。座席は12列目のAとB。左翼の付け根あたりだった。

機体はフランスのエアバス・インダストリー社が開発したエアバスA300‐600R型機で当時、中華航空が持つ中で最新のハイテク機だった。

航空評論家で元機長の杉江弘さんによると「従来、コックピットにはパイロット2人と航空機関士と3人で運航するのが基本だった。それを完全に2人にしてしまう。コンピューターにパイロットの代わりをさせる」機体だったという。

そんなハイテク機のコックピットには台湾空軍のパイロットを20年ほど務めてきたベテラン機長と、入社4年目の若手副操縦士の2名が乗っていた。

中華航空140便はほぼ定刻通り台北を離陸。事故の約2時間前、機体は高度3万3000フィートに到達。事故の29分前、名古屋空港に向けて中華航空140便は降下を始めた。

操縦は副操縦士に任された。機長のサポートでこのような運航をすることはよくあるという。事故の12分前、あと約10分で名古屋空港に着陸する予定だった。手動で高度を下げていった機体は、高度約400m、滑走路から約7km地点に到達。そして高度約330mに到達したときだった。突然、エンジンが出力を上げ機首を上げて加速した。副操縦士が操作ミスで、通常離陸する時や何か問題があり着陸をやり直す時に使うゴーレバーを押してしまったのだ。

これにより、飛行機は自動的に「着陸をやり直すモード」に変わってしまった。しかし、副操縦士は焦ったのか解除ではなく、自動操縦・オートパイロットにしてしまったと考えられる。こうして飛行機は自動的に着陸をやり直すモードに入るが、それに気づいていなかったのか機長は着陸するため手動で高度を下げるよう指示。副操縦士は、それに従うと機体が大きく揺れ始めた。着陸をやり直すために上昇しようとする機体に副操縦士が高度を下げる操作をしたことでコンピューターはその指示を誤りと認識。機体が不安定になったのだ。

この状況に機長は、さらに着陸のために高度を下げる指示を出した。機長は、このエアバス機に乗ってまだ1年半でその前はボーイング機に乗っていた。ボーイング機は、操縦桿を強く押せば人間の操作が優先され自動操縦は解除される。そのため操縦桿を押させたのだがこのエアバス機はそうではなく、自動操縦は解除されなかった。

飛行機は不安定な状態で高度を下げていき、エンジンが勝手に出力を上げた。これも、高度が下がったことで墜落回避のため自動加速装置が起動したのだ。ここで機長に操縦を交代したが、もはや制御できなかった。機長はここで 「ゴーアラウンド(着陸やり直し)」を決断。が、機体はすでに着陸やり直しのモードになっている。なので操縦士が何もしなければ自動的に安全に着陸し直せたのかもしれない。しかし、機長は上昇するため、一気に操縦桿を引いてしまった。

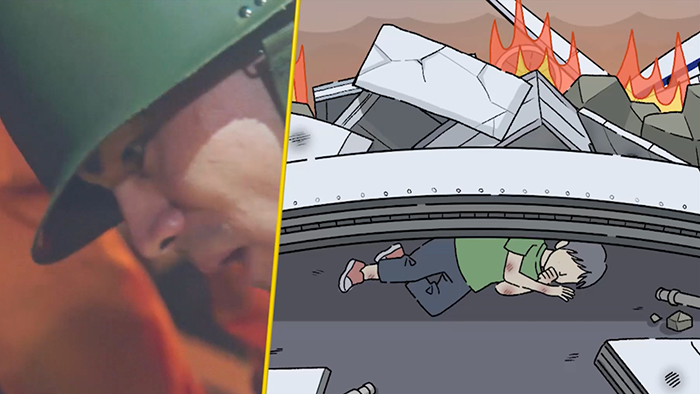

すると、自動操縦の力と人間の力がダブルで加わり一気に機首が上がったのだ。機体は数秒でほぼ垂直になり失速。約500mの高さから墜落。すぐに航空自衛隊や消防隊が駆け付け火は消し止められたが、瓦礫の中から発見されるほとんどの客乗員は即死の状態だった。

数時間後、男の子が重症で救出されたという一報が入る。息子の弘義君は生きていたのだ。しかし墜落で受けた衝撃は凄まじく、脳内からは出血、内臓は激しく損傷、そして肺はつぶれかかり自発呼吸ができない状態だった。さらに40度近い高熱に赤い尿。末永医師は病院に泊まり込んで治療にあたった。

事故発生から2日、残酷な形でマリアさんは見つかった。その日弘義君の容態を末永医師が会見で語った。 「腹腔内出血、さらに胸腔内出血、そういうものがあって呼吸が極めて悪くなっている」「緊急手術いたしました。お腹の中には約1200gの出血が溜まっておりました」と発表した。

事故発生から14日、弘義君の呼吸器が外され自発呼吸ができるようになった。それから2か月後には手すりに摑まれば歩けるまでに回復し、脳に障害も残らなかった。

機体が大破し炎上する状況で、弘義君はどうやって助かったのか? 実際に弘義君を救出した、当時航空自衛隊小牧基地にいた中村秀昭さんは「(飛行機の)胴体の部分を持ち上げたところで、泣き声が聞こえた」「胴体なので(空間が)若干たわんでいた」と話す。

少したわんだ胴体の瓦礫に守られ、奇跡的に助かった命。7人の生存者の座席には両翼の近くだったことという共通点があったのだ。

飛行機でもっとも重要な両翼の付け根は頑丈に作られているという。今回の事故では、両翼近くに座っていたことが助かった一つの要因だと当時言われた。

しかし、なぜ副操縦士は着陸やり直しモードを解除できなかったのか?当時の事故調査委員会は徹底的にその理由を調べた。

エアバス社は着陸やり直しモードを解除するという事態を想定しておらず、エアバス機では、このときと同様のトラブルが10年で墜落事故には至らなかったものの3回も起こっていた。そこで、エアバス社は機能の改修を進めるよう各航空会社に通達。

改修されればボーイング社などの飛行機と同様、操縦桿を強く押せば自動操縦が解除される仕組みになるはずだった。しかしこの改修は義務ではなく緊急性はないものと判断した中華航空は、計画はしていたものの未改修だった。さらに新しい機種を操縦する場合、機長、副操縦士ともに十分な訓練を受けなければならないが、それが不十分だったと考えられる。中華航空は事故から20日後犠牲者一人あたり、約1600万円の賠償をすると発表。そして、事故後「エアバス社の指示書に基づき改修、自動操縦とマニュアル操縦について訓練を適切に行っている」という。

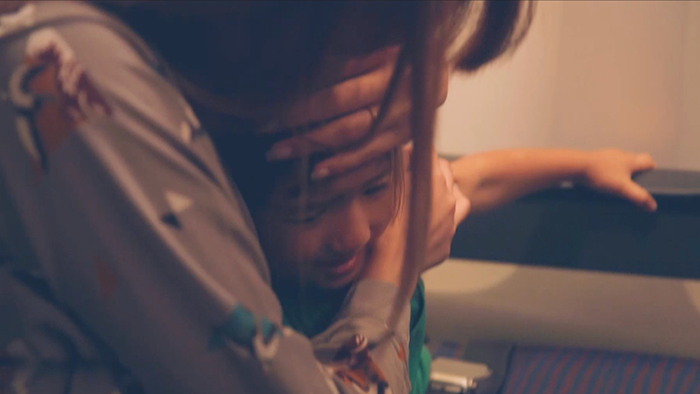

なお、末永医師は呼吸器を抜いたあと、弘義君の命が助かった理由について「検視をお手伝いした中で、ものすごい衝撃を受けた遺体ばかりを見てきた」中で「(亡くなった)お母さんが(機内で)必死にヒロ君をカバーしてくれたっていうこともきっとある」と話す。

番組は、現在32歳になった弘義さんを尋ねた。日常生活には全く影響はないというが足には事故の大きさを物語る傷があった。

弘義さんは5年前に結婚、2年前に長男が生まれたという。「もう一年ぐらいしたら(事故当時の自分の年齢と息子が)一緒になる。自分も母親が亡くなった年齢を超してしまった。生死さまよっていた自分がここまでになったのは、一番は父のおかげ」と話す。そして、弘義さんの結婚式には末永医師がお祝いに駆けつけたという。

末永医師は「ヒロ君はものすごく強い子だった。一回も泣いたりしたことなかった」とスピーチをした。

弘義さんが今世間に伝えたいことは「一番恐れているのが事故の風化。この飛行機事故で被害者遺族、被害者、大変悲しい思いをされているので自分は生存者の一人として、二度とこういう事故が起こらないように発信できれば」と話した。乗客の命を預かっている側のミスで大きな事故が二度と起こらないよう願いたい。