| 第1468回 2019.03.24 |

歴史研究会特別編 の科学 | 物・その他 |

日本の様々な時代の生活を実際に体験し、そこに隠された驚きの科学を発見する「目がテン!歴史研究会」。これまで、歴史プレゼンター・都丸紗也華さんが、9回に渡ってチャレンジしてきました。

今回の目がテンは、縄文時代から昭和まで、日本人の暮らしの進化を一気に紹介!1万5千年前、日本人はどんな生活を送っていたのか?日本人の暮らしの進化に迫ります!

縄文から弥生、豪華になった食事!

都丸さんが最初に体験したのは、およそ1万5千年前の縄文時代でした。当時の衣服は、「編布(あんぎん)」と呼ばれる木の繊維で編んだもの。縄文人の住みかは、竪穴住居と呼ばれるもので、地面を深く掘って作られており、外の気温の影響を受けにくいものでした。

都丸さんは、当時の斧で木を切ったり、火おこしにもチャレンジ。縄文時代の人たちは、主に木の実を採ったり、魚を捕まえたりして食料を得ていました。考古学者の岡村先生によると、縄文人は罠を作って魚を捕まえていたといいます。先生が次々と川に木の枝を刺していくと、それだけで罠が完成。そこで、縄文人が食べていたというイワナを川に放流してみると…水草の茂みや岩場に潜り込む習性があるイワナは、まんまと刺した木の枝に潜り込んでいました。

縄文人は、この習性を利用した仕掛けで魚を捕まえていたというのです。都丸さんも魚の捕獲にチャレンジしてみましたが、魚が触れないということでギブアップ。代わりに先生がお手本を見せてくれると、拾うようにイワナを捕獲。1万5千年も前から、縄文人は魚の習性を利用した漁をしていたんです。

続いて縄文時代の料理に挑戦です。食材は、イワナの他に、しじみや山菜、山芋、栗、くるみなど、山や川から採ってきたものを使います。都丸さん、縄文のナイフでイワナをさばくのに挑戦。魚をさばいたことはないというものの、ネットの動画で見た記憶を頼りに見よう見まねでさばいていきます。手際よく魚はさばけたものの、その後どうすればいいか分からず、お刺身を作ってしまいました。当時、魚はぶつ切りにして、栗など他の食材と一緒に、土器で沸かしたお湯で「煮る」だけで、味付けはしないことも多かったようです。そして「縄文ごった煮」が完成。調味料などがなくても、そのままの味で美味しい、と都丸さん。捕まえた魚や、採ってきた植物を、火を通すだけでシンプルに食べる。それが縄文時代の食文化だったんです。

次に体験したのは、縄文から様々なものが変化した弥生時代。弥生時代は、およそ3000年前。大陸から米作りが伝わり、農耕が始まりました。この時代、作られていたのが「紫黒米(しこくまい)」。その名の通り、粒は真っ黒。当時と同じ道具で紫黒米を収穫。杵でついたり、すったりしてもみ殻を外す、「脱穀」を続けること2時間。次は、もみ殻が取れたお米を炊いていきます。紫黒米は、まず、現代と同じように水でしっかり研ぎ、土器に水を入れ、火にかけます。米を炊くのは、弥生時代に生まれた「かめ」。熱効率が良くなるよう、底が尖っています。1時間ほど炊いたあと「かめ」を火からおろし30分ほど蒸らしたら完成。

弥生時代の味付けは、基本的に塩。鮎やイノシシは塩焼き、タコや、野菜も塩で味付けします。弥生時代には、現代と同じようなタコ壺漁が行われていて、食卓にはイイダコが並んでいたとされています。こうして、弥生時代の食卓が完成!食材も豊富な料理が並びました。まずは黒く赤い、紫黒米を食べてみると…「超モチモチで美味しい!」と都丸さん。イイダコの味付けも完璧だったようで、大満足です。弥生時代の食卓は、縄文時代と比べると、食材も料理も豪華になりました。

どんな時代にでもある「生活の知恵」

次に都丸さんが体験したのは、日本独自の文化が花開いた平安時代。この頃、食料事情もよくなり、人々の関心は「文化」や「美」へと移っていきました。さっそく平安貴族の十二単を体験。歩くことすらままなりません。さらに、「引き眉」「お歯黒」といった平安美人のお化粧にも挑戦しました。実はまだ、お風呂に入る習慣はなく、髪を洗い流すこともほとんどなかった平安時代。女性たちは、長い髪を美しく保つため、ある方法を行っていました。

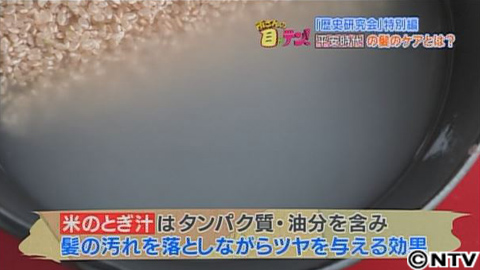

そこで都丸さんには、当時どんなもので、髪をケアしていたのか当ててもらいます。用意したのは、平安時代に使われていたもの。玄米と水を見て、「絶対米炊くやつじゃん!バカにしてるんですか?」と憤慨する都丸さんでしたが、正解は玄米を水でといだときに出る「とぎ汁」。とぎ汁に浸したくしで、髪の毛をとかすだけです。実際にやってみると、意外ときれいになりました。米のとぎ汁は、適度にタンパク質や油分を含んでいて、髪の汚れを落としながらツヤを与える効果があったんです。

さらに時代は進んで、江戸時代。江戸時代初期は、今のように湯船につかる習慣はなく、焼け石に水をかけて蒸気を発生させ、体を温める、今でいう蒸し風呂でした。そして髪を洗い流すようになった江戸時代。現代のシャンプーの原形のようなものが登場していました。それは、うどん粉と、海藻の一種・ふのり。2つをお湯に入れて、かき混ぜると…ぬめりが出てきてふのり・うどん粉シャンプーが完成!これを髪に揉み込むようにして洗っていたそうです。最後に、水で洗い流せばOK。

うどん粉には、米の研ぎ汁と同じく油汚れを落とす力があるタンパク質が入っています。さらにふのりには、フノランという多糖類が含まれていて、多糖類には保湿効果があります。うどん粉とふのりを合わせることで、痛みやすい髪を守りながら汚れを落とすシャンプーとしての役割を十分に果たしていたと考えられます。江戸の女性たちは、すでに現代のシャンプーに似たもので、髪を洗っていたんです。

続いて都丸さんが体験したのは、江戸時代の長屋の暮らし。庶民たちは、豊かではないものの、知恵と工夫でエコな暮らしを送っていました。例えば当時、洗濯に使っていた洗剤はかまどの灰に水を混ぜたもの。灰はアルカリ性なので、油やたんぱく質を分解します。都丸さんが洗ってみると、汚した場所が分からなくなるくらい、汚れが落ちていました!

続いて、長屋に住む庶民の日々の買い物を見てみましょう。やってきたのは、野菜の振売商人。江戸時代は、長屋にいれば、ありとあらゆるものを売りに来るので、町に買い物に行く必要がほとんどなかったそう。

そして、江戸時代にはどの家にもかまどがあり、釜でご飯を炊いていました。江戸庶民の一般的な夕食は、一汁一菜が基本。薪を節約するため、ご飯は朝1回しか炊かず、昼と夜は冷や飯です。とはいえ、様々な時代の暮らしを体験してきた都丸さん、「白いご飯が食べられるのは幸せ」だそうです。

実は江戸のエコな暮らしは、昭和まで続いていました。当時の掃除に使われたのは、お茶の出し殻。畳にお茶の出し殻を撒いてほうきで掃きます。お茶の出し殻がホコリを吸着することで、ホコリが舞い上がらず、効率的に掃除できるんです。ゴミはそのまま庭へ。プラスチックゴミはない時代、外に出せば土にかえるんです。

さらに、当時のお買い物は、わざわざ買い物に行かなくても、御用聞きが必要なものを持ってくるシステム。それはまさに、江戸時代の「振売商人」のような便利な仕組みでした。

そして昭和初期、ご飯も江戸と変わらず、お釜とかまどで炊いていました。都丸さん、かまどでご飯炊きに挑戦。途中までうまくいっていたのに…急にお餅が焦げたような匂いが!釜を開けてみると、残念…底のほうが焦げてしまいました。昭和初期の食卓はというと、食べていたものは、江戸から大きくは変わっていません。ご飯も江戸と同じく、朝しか炊かないことが多かったそうです。江戸も昭和も、環境にやさしい暮らしを送っていたのです。

眠り方チャレンジ失敗の歴史

歴史研究会といえば忘れてはいけないのが、眠り方チャレンジ。ということで、都丸さんの「眠る」という挑戦を振り返ります。まず都丸さんが挑戦したのは縄文時代。竪穴住居で、鹿の毛皮を布団にして眠ります。

室温は11度ですが…そのあまりの寒さにギブアップ。「ふかふかの布団に慣れすぎた」ことが敗因だそうです。

次は弥生時代。弥生時代の竪穴住居には、ベッド状遺構という段差があり、地面からの冷気を避けていたようです。

しかし、現代っ子の都丸さんには眠れないほど寒かったようで、ギブアップ。やはりダメでした。

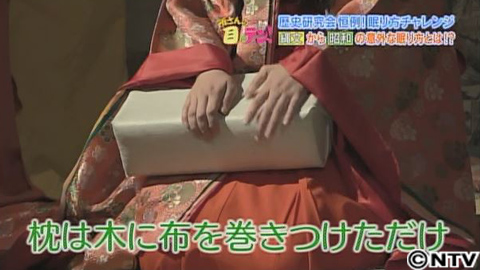

続いては、平安時代。この時代は、畳の上で寝られる大きな進歩を遂げています。環境は良くなりましたが、問題は枕。実はこれ木に布を巻きつけただけのもの。

「枕が痛い」ということで結局ギブアップ。

次は、戦国時代の眠り方。戦いの最中、外に「幕舎(ばくしゃ)」というテントのようなものを立てて寝ていました。

寒空の中の野宿。昼間の体を使ったロケで疲れているはず…でしたが、やはり寒さには勝てずギブアップ。

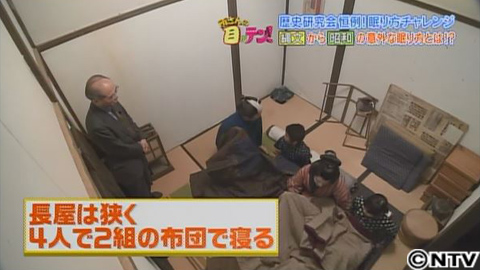

次は、眠り方もだいぶ現代に近づいてきた江戸時代での挑戦です。4人暮らしの長屋で、眠り方に挑戦。狭いので、布団は4人で2組です。

暖かい部屋の中、布団にくるまって寝る。これまでより寝やすい環境でしたが…家族みんなが寝静まった、その時、「窮屈」とギブアップ。家族役全員が眠れた中、寝れなかったのは都丸さんだけでした。

そして、最後に挑戦したのが、昭和の眠り方。当時の寝具は、木綿の敷布団に掛け布団で、今とほとんど変わりません。

今度こそ眠れそうな雰囲気が漂い、チャレンジ成功なるかと思ったその時、都丸さん急にギブアップ。原因は、そば殻の入った枕。都丸さんには、そば殻の音が虫の音に聞こえたそうで、怖くて眠れなかったのだそう。

都丸さんの眠り方チャレンジ。成功する日はくるのでしょうか。