| 第1581回 2021.06.27 |

干物 の科学 | 食べ物 |

和食の定番、干物。長持ちして、獲った魚をロスなく食べられる干物は、環境にやさしい食べ方として、今再注目!おうち時間が増えている今、家庭での消費量も上昇中なんです。

そこで目がテン!では、干物の知られざる実力を徹底調査!地方色豊かな干物。保存性を高めるだけでなく、実は「生」よりおいしくなっていた?!

干物は焼くのが面倒なイメージですが、電子レンジでおいしく焼く裏技が!?干物がアクアパッツァに?刺身を干物にしてオードブルに?新時代の干物の楽しみ方とは?

今回の目がテン!は干すからこそ味わい深い「干物」の科学です!

干物のおいしさといろんな干し方

訪れたのは、築地場外市場。市場の機能が豊洲に移転した今でも、たくさんの干物店が並んでいます。案内してくれるのは、かつて築地で卸として働き、今は、東京海洋大学講師のながさき一生さん。

まず訪れたのは、明治4年創業の老舗、つきぢ尾粂。こちらのお店では、お魚に最適な方法の干し方で干物にしているそう。

生では傷んでしまう魚を長持ちさせるために発達してきた干物。一言で干物と言っても、天日干し、一夜干し、灰干し、文化干し、煮干しに焼き干しなど、いろんな干し方があるんです。

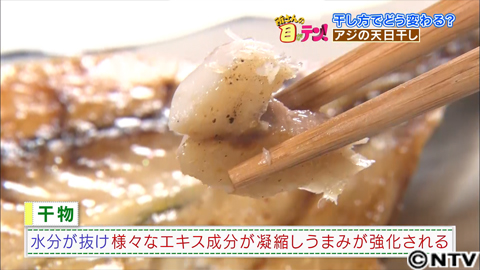

天然塩で天日干しにした真あじの干物。もちろん生でもおいしいアジですが、干すことでどんな変化があるんでしょうか?そこで、お店の方に特別に、同じ生のアジを仕入れて頂き、生のアジを開いて塩焼きにしたものと、干物のアジを焼き、食べ比べてみることに。

すると、干物の方が、味が濃い?ながさき先生によると、干すことによって、熟成が進んで旨味成分が増える。そのため味が濃くなっているとのこと。干物にすることで水分が抜けて、さまざまなエキス成分が凝縮しうまみが強くなるんです。

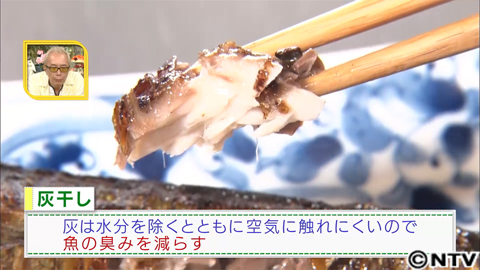

続いては、灰干し。戦後に生まれた比較的新しい「灰干し」は、さかなを特殊なフィルムで巻き、火山灰に包んで干したもの。灰は水分を除くとともに、空気に触れにくくなるので、脂質の酸化がおきにくく、魚の臭みが減るんです。

続いて訪れたのは、壽屋。60種類以上の干物を扱うお店です。店先に吊るされていたのは、棒ダラの素干し。

塩など何もつけず、1か月近くもの間、乾燥させたもので、なんと1年以上、保存できるそうです。しかし、釘でも打てそうなくらいの硬さ。水分がほぼ抜けて保存性が高い反面、食べるときは、1週間ほど水で戻す必要があります。煮物にするとおいしいそうです。

続いて、築地にっぽん漁港市場というお店で見つけたのは、イカの一夜干し。一夜干しと言っても、夜に干すとはかぎらず日の当たらないところで半日ほど乾燥させたもの。ほどよく水分を残すことで、生に近い食感が楽しめます。

一言で干物と言っても、様々な種類があり、生とは違うおいしさが楽しめるものだったんです。

気軽においしく干物を食べる方法

電子レンジで簡単に干物が焼ける方法があるというんです!

教えてくださるのは、福岡女子大学の村上祥子先生。

★電子レンジであじの干物を焼く方法

[材料]1人分

あじの干物(生干し・甘塩) 1枚(100g)

[作り方]

1)あじの干物を水にさっとくぐらせ、皮を下にしてクッキングシートにのせ、対角を持ち上げて中央でねじり、さらに両端をねじってボート形にする。

2)電子レンジ庫内に小皿を置いて{1}をのせ、100gのアジに対して600Wで3分、焦げ目がつくまで加熱する。

魚の中に含まれている塩気を浮き上がらせるために一瞬水にくぐらせるのが、電子レンジでおいしく焼けるポイントのひとつです!

電子レンジでは、食品中の水分がマイクロ波によって発熱することで加熱します。塩水は、水に比べ、マイクロ波によって発熱しやすく、干物の表面に浮き出た塩分に熱が集中し干物が焼けたんです。

さらに先生から、驚きの干物の調理法が!なんと、干物でアクアパッツァ風が作れるというんです。今回は、キンメダイの干物を使います。

★キンメダイの干物でアクアパッツァ風

[材料]2人分

キンメダイの干物 1尾(150g)

にんにく 1かけ(みじん切り)

{A}<セロリ、にんじん、玉ねぎ、ズッキーニ、なす> 適量(1.5cm角切り)

ミニトマト 8~10個

塩、こしょう 各少々

ローズマリー 10cm分(3cmほど残し、後は葉をちぎる)

白ワイン 100mL

オリーブオイル 大さじ2

パセリ(みじん切り) 大さじ1

[作り方]

1)キンメダイはキッチンペーパーにはさんで水気を取る。

2)フライパンを熱してオリーブオイルを流し、{1}の皮の方を下にして置き、強火で2分加熱する。裏返して、さらに中火で3分焼いて取り出す。

3)フライパンににんにくを入れて炒め、薄いきつね色になったら、{A}の野菜とミニトマトを加え、塩、こしょうし、強火で1分炒める。

4)ローズマリーの葉を散らし、白ワインをかけ、{2}のキンメダイを、皮を上にして戻し、ふたをする。

5)ぐつぐつと煮立つ程度の中火で5~6分煮て、にんじんに竹串を刺してスッと通るようであれば火を止める。

6)器に盛り、煮汁があればかけ、残しておいたローズマリーをのせ、パセリを添える。

まさに新時代の干物料理!皆さんも是非お試しください!

ストックした魚の新しい活用法

教えてくれるのは、以前「宇宙風船の科学」の「成層圏干物作り」でお世話になった東京海洋大学の濱田先生。先生によると、実はお家でも気軽に干物が作れるといいます。魚介類には、EPA・DHAなどの必須脂肪酸や豊富な栄養が含まれています。それをなるべく損なうことなく、手軽に取り入れられるのにいいのが今回の方法です。

新時代の干物料理に、目がテン!で数々の魚をさばいてきた都丸紗也華さんがチャレンジ。

今回、用意したのはスーパーにもあるお刺身パック。中身はマグロ、カンパチ、サーモン、ホタテ、スズキの5種類。

おうちで干物を作る場合は脱水シートを使う方法がおすすめです。脱水シートは、通販や釣具店で手に入れることができます。シートに含まれる水飴成分が、浸透圧の原理で食材の水分を吸収してくれます。脱水シートを使った干物の特徴は、均一に水分が除けるところ。天日干しと比べてよりナチュラル感を失わず、干物を作れるといいます。

生の刺身のナチュラル感と干物の食感が楽しめる「脱水シートチョイ干し」!

まず作るのは、マグロとカンパチ。

まず、マグロとカンパチに塩を軽くふります。そして、脱水シートを魚に密着するように挟みます。このあとは、冷蔵庫に5、6時間ほどいれておくだけ。

脱水シートを使った干物のもう一つの利点は、冷蔵庫を使って、低温状態で乾燥できることです。衛生面も安心ですし、紫外線の影響を受けないので、脂質の酸化を抑えることができます。

約6時間後。冷蔵庫から取り出し、慎重に脱水シートをはがします。

続いては、スズキ、サーモン、ホタテも先ほどと同じ要領で干して、今度はチョイ干ししたものをトースターで5分ほど焼いていきます。

まず、カンパチを試食した都丸さんは、味、風味、香り全部違うと大絶賛!

先生によると、今回作った干物は、素材本来が持つ味をしっかり残しつつ、旨味成分も増えているので、より濃厚に感じられるといいます。

続いてホタテ。これも都丸さん、やばい!めっちゃおいしいこれやばいと絶賛。

チョイ干しの干物をご飯の上にのせて、熱い出汁を注げば、お茶漬けがグレードアップ!

冷蔵庫でチョイ干し料理!皆さんも自宅で干してみてはいかがですか!?