| 第1582回 2021.07.04 |

紅茶 の科学 | 植物 食べ物 |

ちょっと一息つきたい、リフレッシュしたい。そんな時にぴったりなのが「紅茶」。おしゃれなカフェで甘~いケーキと一緒に飲む「嗜好品」というイメージが強いですが、実は、紅茶はおいしいだけではないんです!

ある研究によると、日頃ストレスを感じている男女に紅茶エキスの入ったカプセルと、入っていないカプセルを飲ませて、自律神経のバランスを測ったところ、紅茶エキスの入ったカプセルの方が、ストレスを感じた時に高くなる交感神経の値が低くなることが分かったんです。今回は、そんな紅茶の秘密を徹底解明しちゃいます!

日本で作られる「和紅茶」とは!?さらに、ちょっとの手間で美味しくなる!ティーバッグ紅茶の淹れ方!飲むだけじゃない!意外な紅茶の使い方まで!

今回の目がテン!は、今大注目!リラックスできて健康にも良い「紅茶」を科学します!

日本で作られる和紅茶とは?

今、密かな盛り上がりを見せているのが、国産の紅茶作り。紅茶の本場・イギリスで行われる世界最大規模の食品コンテスト「グレート・テイスト・アワード」では、鹿児島県や埼玉県産の紅茶が金賞を受賞するなど、国産紅茶が評価されつつあるんです!

見た目では違いが分かりませんが、一体どんな紅茶なのか?調査するため、訪れたのは、東京・西多摩にある檜原村。迎えてくれたのは、こちらで紅茶を作っている岡部さん。

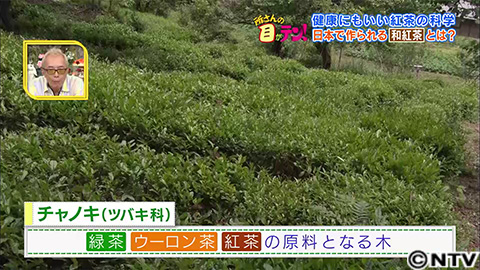

目の前に茶畑が広がりますが、実は、「紅茶の木」という種類があるわけではなく緑茶もウーロン茶も紅茶も、元は同じツバキ科の「チャノキ」の葉からできています。岡部さんによると、紅茶と他のお茶との違いは「発酵度」。一体どういうことでしょうか?その秘密を探るため、製造の様子を見せてもらいます。

始めに行うのは、「萎凋」という、葉を萎れさせる工程。緑茶は摘んだ後、萎れさせずにすぐに蒸す作業に入るため、作り方が最初から違うんです。萎凋の過程では、茶葉に含まれる成分から、香り成分の「テルペン」などができ、香りを放つようになるんです。

2番目の工程は、揉捻。機械の中を茶葉で満たし、上の蓋で圧をかけながら、繰り返し茶葉を揉んでいきます。揉むことで葉の組織を壊し、茶葉の中にある「酸化酵素」を活性化、茶葉を酸化させるんです。

70分もの間、揉捻を続けると、茶葉はボロボロになり、色も若々しい緑色から、茶色っぽく変わってきました。これは、茶葉の中の渋み成分であるカテキン類が酸化することで「テアフラビン」や「テアルビジン」などの赤みを帯びた物質ができるため。紅茶の赤い色合いはここで生まれるんです。

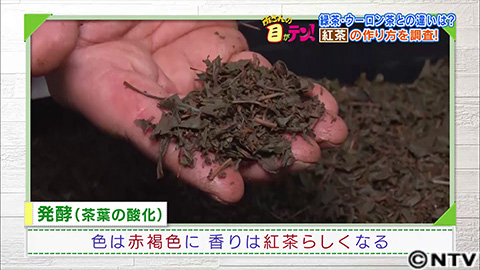

続いては、温度35℃、湿度90%ほどに管理した発酵機で茶葉を寝かせ、さらに酸化を進めます。納豆やぬか漬けなどを代表とする「発酵食品」は、細菌や酵母などの微生物が作用してできたものですが、紅茶における「発酵」は、それとは別物。茶葉を酸化させることを「発酵」と呼んでいるのです。発酵、つまり茶葉の酸化が進むことで、葉は鮮やかな赤褐色となり、“紅茶”としての香りを放つようになります。

この後、乾燥機に入れ高温熱風で乾燥させ、不純物を取り除けば完成です。

はじめに、緑茶やウーロン茶との違いは発酵度の違いとありましたが、それはつまり「酸化度合い」の違い。

緑茶は、摘んだ茶葉にすぐ熱を加え、酸化酵素の働きを止める「非発酵茶」、ウーロン茶は、途中まで発酵させてから熱を加え、酸化酵素の働きを止める「半発酵茶」、紅茶は、完全に酸化酵素の働きを引き出し、独特の香りと色合いを生み出す「発酵茶」だったんです!

では、生産から製造まで日本で行われた「和紅茶」は、どんな味なんでしょうか?飲んでみると…海外産の紅茶に比べて渋みが少ない!岡部さんが栽培しているチャノキは、「中国種」。緑茶に使われるものと同じなので渋みが少ないそう。

チャノキの中には、お茶の渋み成分であるカテキンが少なく、緑茶やウーロン茶に加工されることの多い「中国種」、カテキンが多く、紅茶に加工されることの多い「アッサム種」があり、こちらでは「中国種」を紅茶に加工しているんです。

さらに、紅茶の代表的な産地・インドやスリランカは熱帯地方の直射日光を浴びる過程で、カテキンが多く生成されます。一方、日本では、比較的日照時間が短いため、カテキンが少なく、より渋みが少ない紅茶になっていたんです。

美味しい紅茶の淹れ方

おいしい紅茶の淹れ方を教えていただくのは、紅茶教室を営む吉田直子さん。本場・イギリスで紅茶を学び、スリランカに茶畑を持つ紅茶のスペシャリストです。さっそく、吉田さんに紅茶を淹れていただきます。

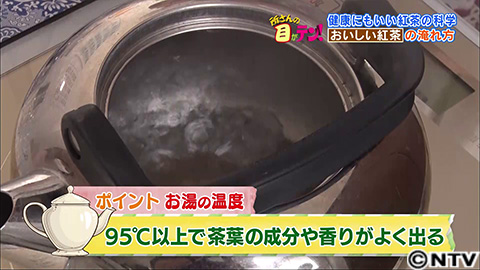

美味しい紅茶を淹れる最も重要なポイントは、お湯の温度!紅茶の成分や香りを十分に抽出させるには、95℃以上のお湯が必要なんです。

ちなみに、緑茶の場合は、70℃ほどの低めのお湯で淹れることによって、うま味成分であるテアニンがよく出て、まろやかな味わいになります。紅茶と緑茶の淹れ方の違いは、お湯の温度だったんです。

熱々のお湯で紅茶を淹れるために、まずは沸かした熱湯をティーポットに注ぎ、ポット全体が温まったらお湯を捨てます。

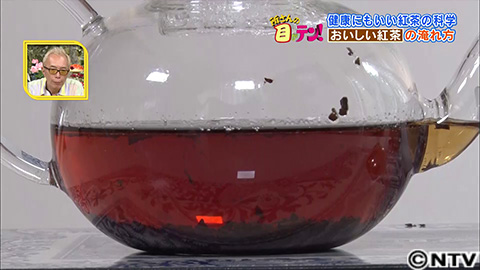

次に2杯分で6gの茶葉を入れ、改めて沸かした熱湯300mLを注ぎます。お湯の温度を下げないよう、蓋をして3分ほど蒸らします。ポットの中で動いていた茶葉が底に沈んだら、茶葉が開いた合図です。

出来上がったら、茶こしでこしながらティーカップに注ぎます。7分ほどかけて丁寧に淹れた紅茶。頂いてみると、香りも美味しさも格別!

でも、おうちで毎回この手順を踏むのは大変。そこで先生がオススメするのが、お手軽なティーバッグ!ティーバッグを使って、おうちで手軽に本格的な紅茶を淹れられるというんです。それでは、先生にお手本を見せてもらいます。

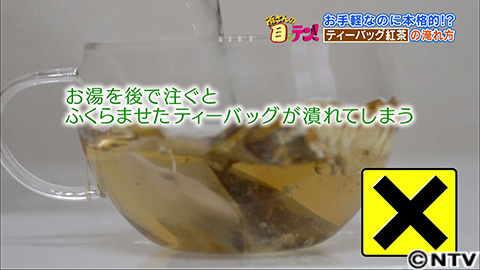

はじめに、ティーバッグの袋を少し膨らませておきます。そして、重要なのは、ティーバッグの場合も、お湯の温度!

沸かしたお湯をカップに注ぎ、カップを事前に温めておきます。次に、ティーバッグを入れる前に、先にカップにお湯を注ぎます。お湯を後で注ぐと、膨らませたティーバッグが潰れてしまうんです。

お湯の入ったカップにティーバッグをそっと入れたら、中で、茶葉が少し動いているのが分かります。ポットで淹れたときも茶葉が動いていましたが、高温で淹れることで対流が起き、しっかり茶葉が開くので、成分が抽出されるんです。ティーバッグの場合も、熱湯を使うこと、袋を膨らませて空間を作ることで、茶葉が動きやすくなるんです。

この後は、蒸らす間は揺らさずに、静かに待ちます。揺らしたりするとえぐみが出てしまう原因になってしまうんです。このとき、お湯の温度を下げないようフタをするのもポイント。

商品にもよりますが、ティーバッグは短時間で淹れられるよう、茶葉が小さくなっているため、長く蒸らす必要はないんです。1分ほど蒸らしたら、ティーバッグを優しく揺らし、引き上げて完成です。ティーバッグも、ちょっとのコツでより本格的な香りと味わいになるんです!

1日紅茶生活

紅茶だけでなく、お茶全般について長年研究している、大妻女子大学名誉教授の大森先生によると、生活ステージのところどころで紅茶は利用されており、非常に多目的に利用できるといいます。一体どういうことなんでしょうか?

1日の生活に紅茶を取り入れてみると、眠~い朝に、さっそく紅茶。紅茶には、覚醒効果のあるカフェインだけでなく、リラックス効果のあるテアニンも入っているのでじんわりと目が覚めてくるんだそう。

正午過ぎ。待ちに待ったお昼ご飯は、がっつりとんかつ弁当。脂っこい食事ですが、紅茶には脂肪の消化・吸収を緩やかにする効果があるというんです。

脂質はいわゆる油で、水とはなじまないため、消化吸収されるためには、まず十二指腸で胆汁によって乳化される必要があります。そこでポイントなのが、茶葉を酸化させるときにできる成分で紅茶ポリフェノールの一種「テアフラビン」。このテアフラビンには、乳化を阻害する効果があることが分かっているんです。

油と酢を卵黄で乳化させた食品・マヨネーズで大森先生に実験を行って頂きました。

マヨネーズに水を混ぜて放置したものと、紅茶を混ぜて放置したものを見てみると、水に比べて、紅茶の方はより多くの分離が確認できたんです。

脂っこいものを食べるときは、紅茶を一緒に飲んでみてはいかがでしょうか。

さらに、食後にも。紅茶ポリフェノール・テアフラビンには、殺菌効果もあるため、気になる口臭にも効くんです。

仕事で疲れた午後のひと時にも紅茶。大森先生のおすすめが、紅茶にリンゴを入れること。紅茶やリンゴに含まれるポリフェノールには、人の体を老化させる「活性酸素」を取り除く“抗酸化作用”があるんです。リンゴ紅茶ならおいしく、より多くのポリフェノールを取り入れられます!

さらに、紅茶でうがい。紅茶は、殺菌効果が高く、うがいにも適しています。最近の研究では、インフルエンザウイルスの感染力を無力化する効果があることもわかっているんです。

そして、夕食後の片付けでも紅茶は役立ちます。紅茶には油汚れを吸着する効果も。お皿を洗剤で洗う前に、出がらしのティーバッグで拭き取ると、スポンジが汚れにくくなります。

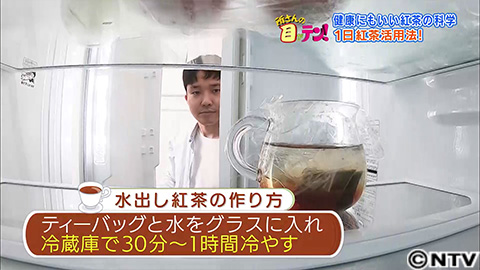

夜も更け、そろそろ寝る時間。実は夜にも紅茶はおすすめなんです。それは、普通の紅茶ではなく、水出しの紅茶。カフェインは冷水に溶けにくい性質のため、水で淹れれば、リラックス効果のあるテアニンの量はそのままに、カフェインは少ない紅茶になるんだそう。作り方は、ティーバッグと水をグラスに入れ、冷蔵庫で30分~1時間冷やすだけ。夜カフェインを取ると眠れなくなる方にもおすすめなんです!

紅茶は美味しいだけでなく、色々なところで活用できるアイテムだったんです!