| 第1631回 2022.06.26 |

水郷 の科学 | 場所・建物 自然・電波・鉱物・エネルギー |

街の中に張り巡らされた水路を舟が進む、のどかな景色。河川の多い日本には、水と共に発展してきた「水郷」と呼ばれる街がいくつも存在します。水路をたどると、水を利用する地域の驚きの生活が明らかに!さらに水郷ならではの職業に弟子入り!?

今回の目がテンは、水と共生してきた歴史をたどる水郷を科学します!

水郷地帯で水路巡り

訪れたのは、千葉県北東部にある香取市。今回案内してくれるのは、利根川下流域の水郷文化に詳しい、元千葉県立中央博物館の糠谷隆さん。香取市は、霞ヶ浦と常陸利根川、そして利根川など、周囲を水に囲まれた場所に位置します。

海抜3~4mの低い湿地帯で、水害に見舞われながらも、古くから水と共に発展してきました。

まずは、およそ50年前まで続いた、水郷の暮らしを感じられるという場所へ、案内してもらいます。出発したのは、与田浦という湖。そこから先、川へと向かっていくと、農業や生活のために作られた水路や、水田風景が広がっています。さらに進むと、水路は狭まり、両サイド間近に家々が!昔の水郷の風景を残す場所に到着。

ここからは、エンジンを止め、棹を水の底にたてて前に進みます。当時の舟も棹を使っていました。身近で安価な竹棹は、底が浅い水路に向いていました。

舟がすれ違えるかどうかぐらいのかなり狭い水路。こういう水路が当時は至る所にあり、町の動脈でした。

水路では、サッパ舟という川用の舟が行き交っていました。

一家に2艘3艘とあり、舟が生活に欠かせないものだったといいます。

水郷地帯で使われる舟は、底の形が平らなのが特徴。

平らな舟は、波が少ない川や水路で使われ、一方波に影響されやすい海は船底がV字やU字型のものが多いんです。また底が平らなことで、浅瀬でも、座礁しにくいメリットがあります。

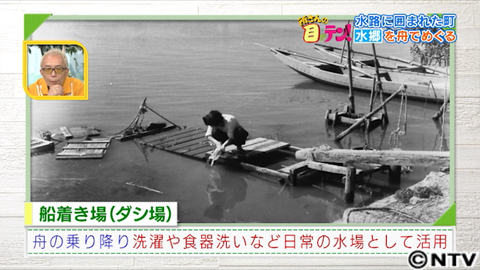

そして、各家に設けられた船着き場は、舟の乗り降り以外にも、洗濯、食器洗いなど、日常の水場として活用されました。

水郷地帯ならではの特徴は稲にもあります。この水郷地帯という場所は、早場米地帯で、早く米を収穫します。早場米は、通常よりも1か月ほど早い4月に田植えを行うため、梅雨の時期に増水や冠水で苗が水に沈むことを回避できる利点があります。さらに台風シーズン前の8月下旬には収穫できるため、水郷地帯でも安定した稲作が行えるのです。

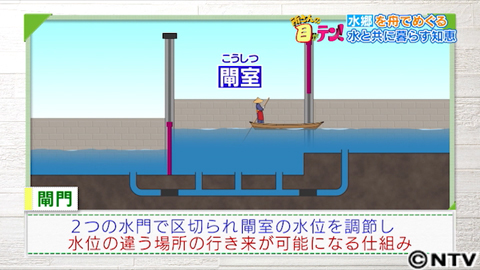

水路の旅はまだまだ続きます。すると、閘門という2つの水門で区切られた施設が。中の閘室で注水・排水することで、舟をエレベーターのように上下させ、水位の違う場所の行き来をスムーズにする仕組み。

この閘門を使い、水位の高い川へ行けるようになります。

今なお残る水郷には、水と共に暮らす人の知恵が大切に残されていました。

徳川家康の命令で、利根川大移動!?

なぜ、この場所に水郷という生活拠点が生まれたのか。それは、利根川に関係しています。400年前、利根川は 人の手で移動され形を変えているんです。

400年前の江戸時代の利根川は、もともと東京湾に流れ出る川でした。太平洋へ流れる現代の利根川と比較するとかなり違います。

この移動を命令したのは、徳川家康。当時家康は、江戸を大都市に発展させようとしました。しかし江戸は、今の東京湾に流れる利根川の水害に悩まされていました。そこで、およそ50年かけて川を大移動。それにより船で江戸まで大量の物資を運べるようになり、利根川周辺では農業や商業が発展し栄えたんです。

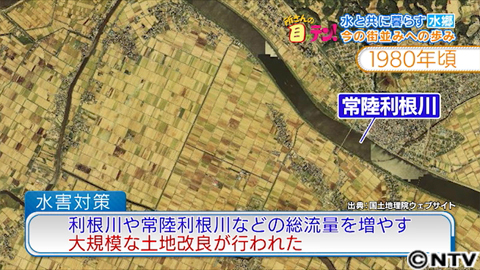

ただ、利根川が移動してきたことで、今度は、この場所が水害に悩まされることになりました。そこで、利根川や常陸利根川の川幅を広げたり、川底の土をさらって深くし、川の総流量を増やす大規模な土地改良が行われたんです。

黒田アナ特別企画!船頭弟子入り

水郷では、舟が移動手段。住人皆が操っていた、ということで、黒田アナウンサーが船頭さんに弟子入り。やってきたのは香取市のお隣、同じ水郷地域の茨城県潮来市。教えてもらうのは、船頭歴5年の坂田さんと船頭歴17年の矢萩さん。

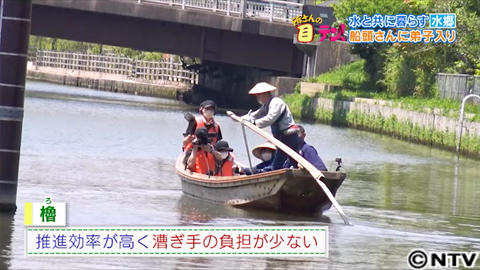

今回挑戦するのは櫓で漕ぐサッパ舟。サッパ舟の操縦は棹だけでなく、水深が深いところでは、櫓が活躍しています。櫓の習得には昔から習得には数か月かかると言われていますが黒田アナウンサーうまく漕げるようになるでしょうか?

まずは、お手本を見せてもらうことに。舟を漕ぐ代表的な道具として、「櫂」もあります。櫂は水中と空中を交互に動かし水をかきます。一方、舟の後ろに取り付けられた櫓は、水中に入れたまま、左右に動かすだけ。櫂よりも動きが少ないうえに、左右の動きがどちらも推進力に使われ、漕ぎ手の負担が少ないというのが特徴です。

そのため、この辺りでは、女性の船頭さんも活躍しているんです。

櫓は外れやすいので、船頭さんに支えてもらいながら練習開始。まっすぐ進むときは、手首をひねりながら、櫓を押し引きします。

前を向きながら、櫓が外れないように漕ぐのは難しいですが、黒田アナウンサー出だし好調。船頭さんの漕ぎ方と比べてもほとんど遜色ありません。

この勢いのまま、次のステップ、旋回を学びます。旋回とは、舟の進行方向を変えることで、曲がったりUターンするときに使います。直線とは違い、押す時に手首をひねらず動かすのがポイント。支えてもらいつつも、早速チャレンジ!上手く旋回しはじめましたが、途中で櫓が外れてしまいました。櫓が外れないよう、引きすぎず、押しすぎず常に動かすバランスが難しく苦戦します。

練習すること3時間。いよいよ黒田アナウンサー本日の成果を披露。橋を越えUターンして戻るコースに挑戦したところ、なんと成功。

船頭さんに「ここまでできるとは思いませんでした!」とお褒めの言葉をもらいました!