| 第1632回 2022.07.03 |

不思議な鉱物 の科学 | 自然・電波・鉱物・エネルギー |

近年、密かなブームを呼んでいるのが「鉱物」。ジュエリーに用いられる宝石も鉱物ですが、加工された宝石だけでなく、自然のままの石を愛でる人が増えているんです。そんな鉱物は、様々なところで人々の暮らしに役立っています。

例えば、料理やバスソルトにも使われる「岩塩」や、美術品の石膏像やギプスに使われる「石膏」、胃のX線検査で使われる白い液体「バリウム」の原料。実はこれ、全て鉱物なんです。そして、クオーツ時計は「水晶」の特性を利用したもの。時計の中の小さな水晶の部品が、電流を流すことで素早く振動して正確に時を刻む仕組みになっているんです。

そんな、私たちに身近な鉱物ですが、実は知らないことだらけ!さらに、鉱物の特性を活かしたおもしろ実験もたくさん!

今回の目がテン!は、見て楽しい、触ってびっくり!自由研究にもぴったりな「不思議な鉱物」を科学します!

そもそも鉱物って何?

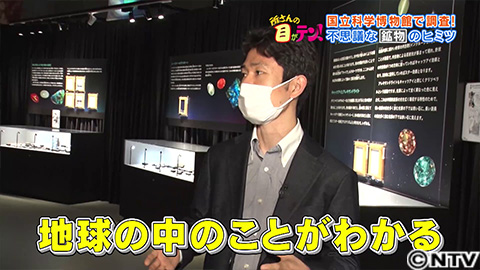

裕太さんがやってきたのは、東京・上野の国立科学博物館。迎えてくれたのは、博物館で研究主幹を務める門馬綱一さん。鉱物の構造などを研究し、新種の鉱物を発見したこともあるスペシャリストです。

こちらでは、門馬先生が監修した宝石に関する展覧会が行われていました。現れたのは、2mを超えるアメシストの原石。日本でも見つかる水晶の一種で、鉄の成分が含まれることにより、美しい紫色になっているそう。他にも、宝石の王様・ダイヤモンドや、透明感のある青色が美しいアクアマリンなど宝石の原石が並びます。

そんな中気になったのが、岩石に無数にくっついた四角い金属のような、鉄と硫黄からなる「パイライト」。人工としか思えない形状のものも、鉱物。自然が作り出したものなんです。

では、これらの鉱物は一体どのようにできるのでしょうか?そもそも鉱物の多くは、地球の地下深くで生まれます。地球の内部では、プレートと呼ばれる硬い岩盤が移動しています。地震などを引き起こすのがこの現象ですが、このプレートには大量の水が含まれています。プレートが移動すると、地下の高温と高圧によりマントルに水が染み出します。マントルにある岩石は水を吸収すると溶けやすくなります。これが、「マグマ」ができる要因のひとつ。

ドロドロに溶けたマグマが、冷えて固まるとき、含まれていた成分のうち、同じ成分や相性の良い成分同士が結びついて結晶化したのが、鉱物。岩石は、その鉱物やガラス質の成分が集まったものなんです。

と、ここで疑問が。鉱物にいろいろな形があるのはなぜなのでしょうか?

それは、鉱物が雪の結晶と同じ、「結晶」だから。結晶は、それぞれの種類によって形がある程度きまっているんです。雪の結晶も鉱物も、もととなる原子は規則正しく並ぼうとする性質を持っています。雪の結晶は、水分子が規則的に並ぶことで、結果的に美しい六角形を作り出しています。鉱物の場合、この性質や、温度や圧力などの条件によって立方体や柱のような形など、様々な形状になるということなんです。そして、この結晶は奇跡的な姿を作り出すことも。

見せていただいたのは、ネギのような色がついたトルマリンという宝石。元々柱のような形に結晶することが多いトルマリンに奇跡的にネギのような色がついたもの。ネギの“白い部分”は、鉄やマンガンなどの含有量が少なく、“緑色の部分”は鉄の含有量がやや増えて、色がついていると考えられるんです。

門馬先生は、「鉱物は、地球の中のことを教えてくれる地下からの手紙。なんでこういう鉱物が出てくるんだろうということを突き詰めていくと地球の中のことがたくさんわかるようになってきます」と語っていました。

見て触って楽しい!鉱物で実験!

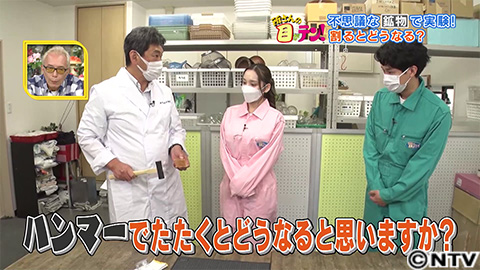

不思議な鉱物の科学。ここからは、都丸さんも一緒に簡単な鉱物の実験をしていきます。協力してくれるのは、子供たちに理科実験を教える麻布科学実験教室の阿部先生。

1つ目の実験は「鉱物を割る」!

実験で使用するのは、「方解石」。大理石の主成分でもある、身近な鉱物です。この「方解石」をハンマーで叩くと、キレイな真っ二つに!元と同じような形に割れました。これをさらに割ってみると、また元と同じ形に。何度割っても、同じような形になったんです。

これはへき開というもの。「へき開」は、結晶の構造によるもので、原子のつながりの弱い方向に沿って割れる性質のこと。地球上で最も硬い物質といわれるダイヤモンドも、表面に傷はつきにくいですが、一定の方向に衝撃を与えると簡単に割れるそうです。

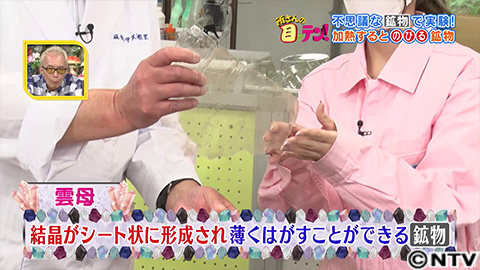

2つ目の実験は「鉱物を加熱する」!

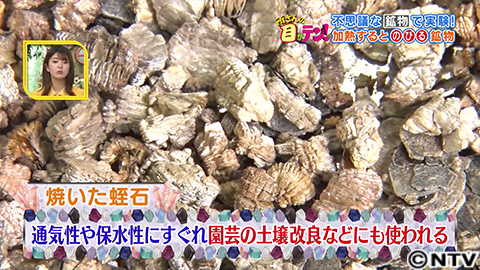

使うのは黒っぽくて平べったい蛭石。なんと、バーナーで蛭石を加熱すると、ヒルのようにうねうね動いて膨らんだんです!

この蛭石は、「黒雲母」という鉱物が風化して水分を取り込んだもの。「雲母」は、結晶がシート状に何層にも重なって形成され、薄く剥がすことができる鉱物。

雲母の層に入った水分子が、熱によって水蒸気となるとき、層の間を押し広げて長く伸びたということなんです。ちなみに焼いた蛭石は、通気性や保水性にすぐれ、園芸の土壌改良などにも使われています。

3つ目の実験は「鉱物で結晶作り」!

使うのは、「ビスマス」という鉱物を溶かして固めたもの。これをもう一回溶かしてゆっくり固めると、きれいな人工の結晶ができるといいます!

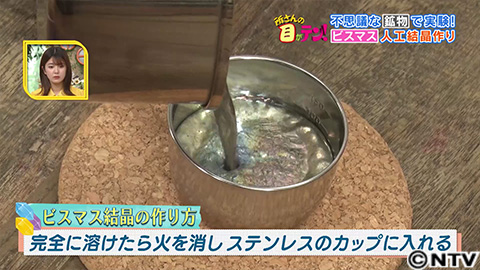

まず、ビスマスをステンレスの鍋に入れて、コンロで加熱。しばらくすると、ビスマスが溶けてきます。鉄の融点、つまり溶け出す温度が1536度なのに対し、ビスマスの融点は、271.3度。他の金属に比べて低い温度でとけるため、人工結晶が作りやすいんです。完全に溶けたら、コンロの火を消し、ステンレスのカップに入れます。

しばらくすると表面に膜が張ってくるので、これをピンセットで拾い上げると、出てきたのは美しい色とデコボコした形の結晶!さらに、近未来を思わせる、ピラミッドのような形の結晶も!ビスマス結晶のこの形は「骸晶(がいしょう)」と呼ばれ、急速に温度が下がることで、結晶になりやすいフチの部分が早く成長するため、このような形に。そして、表面が酸化し、酸化膜にムラができるため、虹のような色に見えるんです。

この後、スタジオでは、紫外線ライトで光る蛍光鉱物を紹介。中でもひときわ輝いた「ウェルネル石」には所さんも大興奮でした!

さらに、裕太さんと都丸さんが、それぞれ作った鉱物も紹介!裕太さんが作ったのは、人工結晶。「りん酸二水素アンモニウム」という薬品を熱湯で溶かして、2週間ほど放置。溶液の温度が下がることと、水分が蒸発して溶液が濃くなることで、溶けきれなくなった成分が結晶になるんです。

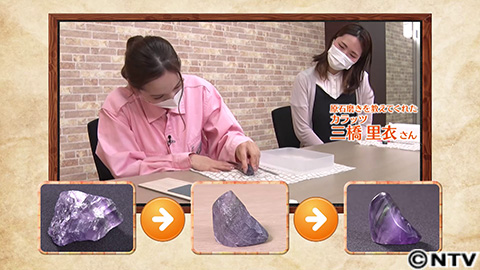

都丸さんは、原石を磨いて宝石作りにチャレンジ!フローライトという鉱物を2時間かけて形を整えた後、4種類の紙やすりを使ってまた2時間かけて磨きました!見た目も手触りもツルツルになりました!