| 第1636回 2022.07.31 |

林業ボーイズのはじめての林業 自伐型林業編 |

自然・電波・鉱物・エネルギー |

全国各地の林業を学び技術を身に着け、人と森との関係を取り戻すために、石田剛太、酒井善史、金丸慎太郎の3人の男が立ちあがりました!

前回学んだのは、ある程度の区画をまとめて伐採する皆伐を行なう、大規模林業でした。今回学ぶのは、地域の山を少人数で管理する自伐型林業。さらに、その魅力に惹かれて移住した人に密着。「林業ボーイズのはじめての林業」第2回は「自伐型林業」編です!

「自伐型林業」って何?

ヒノキ生産量日本1の高知県。県内中央部にある佐川町で、自伐型林業ともよばれるスタイルの林業を行っている滝川さんにお会いしました!

自伐型林業には大きく2つの特徴があります。

自伐型林業の特徴その1 「自分で道をつくる」!

自伐で作る道は、ハイキングコースのような幅2.5m程度の細い道。前回紹介した、大規模な林業では、大型の機械を用いるために広い作業道を作っていました。一方、自伐型の作業道は、一度に大量の木を運び出す必要がないので、軽トラや2トン車がギリギリ走れる道幅でいいんです。環境にやさしく、できるだけ山を壊さないように最小限に抑えながらやる自伐型。

自伐型林業に関心を持った3人は、林業の為の道造りを手伝う事に。まずは、進路上にある木を伐ります。倒した木は玉切りにし、ある程度の太さの部分は出荷、そして、太さの足りない部分は道の材料になります。障害物がなくなったら小型ショベルの出番。山を掘り崩し、土を谷において道をひらきます。道のカーブなどでは、路肩に負荷が多くかかるため崩れる危険性も。そこで、丸太を組み合わせ埋めることで、強度を出すという作業が必要になってくるんです。丸太を、埋めては重ねを繰り返し、丸太同士を釘で繋ぎます。さらに、その上に土を盛ってようやく道ができます。

自伐型の特徴その2 「長伐期多間伐施業」!

大規模林業で木材を収穫する際には、比較的広い面積を一度に伐る「皆伐」を行なっていました。しかし、自伐型林業で収穫を行なった森にはまだたくさんの木が残っています。これが、自伐型の特徴「長伐期多間伐施業」。その一例は、まず管理している山の面積を10等分します。その1つの区画で、20%程度だけ木を伐って収穫。これを1年ごとに別のエリアに移り、10年1周期で繰り返していきます!

すると、10年後、1つ目のエリアに戻ってきたときには、残った木が成長しているため、ひんぱんに植林をする必要がないうえ、森としての規模を維持できるというのです。

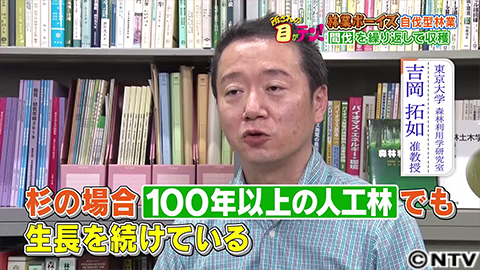

林業の研究を行なう東京大学の吉岡准教授によると、自伐型の間伐を繰り返していくというやり方は、少しずつではあるが長く収入を得られることがメリットだといいます!

しかし、このサイクルだと、樹齢は70年、80年と高くなっていきます。一般的に、伐採の適齢期は50~60年と言われますが問題ないのでしょうか?吉岡先生によると、50~60年経った木を必ず伐らなければいけないという事ではく、ちょうど使用できる大きさに成長したということだそう!

最近のデータによると、スギの場合100年以上の人工林でも成長を続けているという観測結果もあるといいます。つまり、100年以上経ったスギでも二酸化炭素を吸収し続けて成長しているということ!

また、杉やヒノキなど、建材で利用する針葉樹を植えた人工林も、間伐を重ねるとカエデなどの広葉樹が生えてきます。前回取材した、間伐された森にも、鳥や風が運んできた種により、ホオノキなどのいろいろな広葉樹が育っていました。

地域が育てる自伐型林業

滝川さんは、地域おこし協力隊の制度を使い移住。そのため、作業を行っている山は滝川さんの山ではありません!

日本の森林のおよそ6割が個人や企業が所有する私有林。滝川さんが作業をしている山の写真をみると、ひとつながりの山に見えますが、実は、多くの区画に持ち主が分れているんです。

実は佐川町、地域として自伐型林業に取り組むモデルケースにされています。現在、町内の森林170ヘクタールが移住者による自伐型林業で管理されており、将来的には少なくとも713ヘクタールで自伐型林業を行えるよう準備を進めています。また、一部の機材を安く貸し出すなどのサポートも行なっています。

林業移住者に密着!

翌朝、滝川さんのご自宅を訪ねました。家の裏手に作業場があるということで、そちらにお邪魔することに!

滝川さんが移住した理由の1つが子ども。もともと夜なかなか帰ってこれない生活で、子供が生まれたのをきっかけにライフスタイル自体を見直したいと思っていたそう。いまでは、移住の甲斐あって家族との時間がもてるように!

実はこの作業場を持つきっかけも家族のためでした。作業場に並べられている曲がったヒノキ。これには、安い値段しかつきません。そんなヒノキも、薪などに加工すれば高い値段が付くようになるといいます。さらに、雨の日などは山に入れなくなりますが、そんな時でも仕事ができるといいます。こうした、兼業型ともいえる自伐型林業。この働き方こそ、新しくも、昔ながらの働き方なんです。

実は日本の林業は、農家の人が兼業として行なっていたケースが多かったといいます。農作業がない時期に家の近くの山に入り、木や山菜など山の恵みを収穫するというわけ。子どもも作業を手伝いながら、仕事や木への関心を持っていきます。移住者の中には林業とプロの鮎釣り師を兼業されている方や、農業と兼業されている方もいるんです。

今回、滝川さんが紹介してくれることになったのは、新卒で佐川町の地域おこし協力隊になり、自伐型林業をはじめた伊藤さん。現在はチームを組んで林業を行なっています。そんな伊藤さん、なんと新婚ほやほや!

実は奥さんも、学生時代に学んだパソコンでデザインしたものを実際に形あるものにするという技術を活かし、地域おこし協力隊に参加した方なんです!

この2人、自分たちの特技を活かした副業をしているそうで作業場へお邪魔します。すると、古民家の中に数々の最新機器が並んでいます!

これらの機器をつかって立体のデザインデータをつくり、デザイン通りに加工する機械で手を加えます。加工しているのは伊藤さんが伐った広葉樹、ヤマザクラの木。ヤマザクラの木は材木としては流通させづらいのですが、おしゃれなカッティングボードになりました。ヤマザクラは硬いのでパン切り包丁やステーキナイフを擦り付けても傷が入りづらいという特徴があります。他にも、ヤナギで作ったお弁当箱などをつくり、実際に販売しているんです。奥さんがデザインして、伊藤さんが木を伐り加工したお皿もあります。

伊藤さん夫婦は、

「林業をやっている人もいたり、地域に根差してやっている材木屋さんもたくさんあり、加工する材料が身近にあるのが、都会とは違ういいところ。」

「素材があるからこそ加工ができる。その稼いだお金でまた健康的な山整備をして、山主さんや林業従事者に(利益を)還元していくような山づくり森づくりをするのが目標。」

と語っていました。