| 第1637回 2022.08.07 |

鉄道カーブ の科学 | 物・その他 |

鉄道ファンの間でも人気の撮影スポット“カーブ”。大きな弧を描いて列車が向かってくる姿は迫力満点。日本は地形が複雑で、かつ、住宅が密集している場所も多いので、直線の線路を引くことができない場所も多いんです。そのため、要所でカーブをするのですが、実は鉄道には、他の乗り物のようにハンドルで左右に曲げる機能がついていません。そんな鉄道が安全にカーブするのは、実はすごいことなんです!

今回の目がテン!は簡単に見えて、実はすごい技術!鉄道のカーブを科学します!

普段は気づかないカーブの仕組みを徹底解析!

訪れたのは、福井県の港街に隣接する、敦賀駅。ここから一つ隣の新疋田駅までの間に、雄大なカーブを体験できる鳩原ループ線があるんです。今回は、西日本旅客鉄道敦賀地域鉄道部・北林荘八さんにご同行頂きます。

ループ線とは、高低差の大きな場所で線路をループ状に一周させて勾配を緩やかにさせる区間のこと。敦賀駅と新疋田駅の間には衣掛山という山があり、地形に合わせて半径約400メートルほど、螺旋を描きながら上っていくという日本全国でも珍しいループ線があります。

早速、敦賀駅から列車に乗ります。出発しておよそ2分。衣掛山の麓に差し掛かると短いトンネルを抜け右側に大きくカーブし始めました。雄大なカーブを描きながらループに入っていきます。速度を保ちながら列車は衣掛山のトンネルの中へ。

それにしても、列車は大きなカーブを平然と曲がっています。一体、どのようにして曲がっているのでしょうか?

そこで鉄道が曲がる仕組みについて、明星大学の宮本岳史教授に聞きました。鉄道は車輪とレールの形に工夫があり、車輪が自分でカーブを曲がっていく性質を持っているといいます。実は、レールの上を車輪がただ走るだけでは、カーブを曲がることはできないんです。

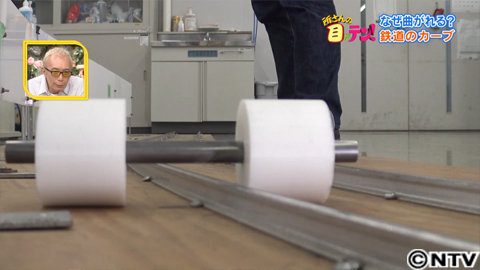

鉄道の車輪は2つの車輪と1本の車軸がセットになっていて、これを、「輪軸」と言います。まず、車輪の接触面が真っ直ぐの輪軸を転がしてみると、カーブの外側方向にそのまま脱線してしまいました。

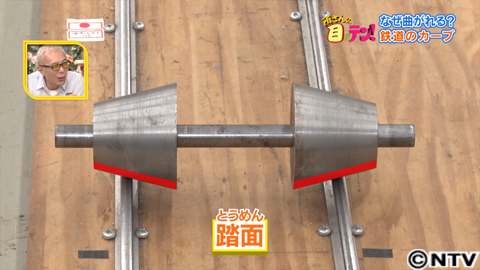

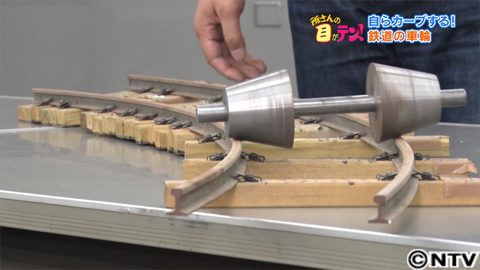

そこで、宮本教授が取り出したのは、円錐を切り取った形をした鉄道車輪のモデル。この車輪。よく見ると、車輪の踏面と呼ばれるレールと接する面が、斜めになっています。

この形こそ、車輪が自分でカーブを曲がるための工夫。斜めになった輪軸を転がしてみると、見事脱線せず、曲線のレールを走行することができました。

カーブでは、外側のレールの方が内側のレールより走らなくてはいけない距離が長くなっています。直線を走っていた輪軸がカーブで外側に移動した時、踏面に傾斜がついているので、外側に位置する車輪は、半径が大きく反対に内側の車輪は半径が小さくなります。さらに、踏面が対称に斜めになっていることで、カーブの大きさによって適切なレール上のポジションを自然に取ることができるんです。

宮本教授によると、斜めの度合いが強すぎると直線を高速で走るときには強い振動を起こしてしまって危険になることがあるため、鉄道車両は程よい斜め度合いを探して、今の形に落ち着いたといいます。

この後列車は、2回目のトンネルへ入ります。と、ここで、今通ってきたルートを振り返ります。見せていただいたのは、ループ線の通った区間を3Dで再現した画面。衣掛山周辺をぐるりと綺麗なループの線路が通っている様子がわかります。ループ区間を抜けた列車は再び進行方向を南側へ。大きく高度を上げ、最初に入ったトンネルの上を通過し、新疋田方面へと向かっていきます。

そして、新疋田駅に到着。新疋田駅の駅舎の中には、壁一面に鉄道写真が飾られています。カーブの写真をよく見ると、列車は斜めに傾いています。実は、スピードを落とさずに曲がっていくためには、カントという傾きの機構が非常に重要になるといいます。

カントをつけたレールは外側が高く内側が低くなっています。

こうすることで、カーブを通過するとき、遠心力で外側に引っ張られる力を緩和し乗り心地も向上します。もちろん鳩原ループ線では、トンネル内のカーブもこのカントがついています。内側の車輪が浮き気味になるのを防ぐ効果もあるので、特急車両もスピードを維持しながらループ区間を走行することができるんです。

機関車が行く!真岡鐵道のカーブ

藤田アナウンサーが訪れたのは、茨城県の西部から栃木県の南東部を走る真岡鐵道の真岡駅。なんとこちらでは、今でも土曜、日曜日に通常運行しているSLに乗車することができるんです。

SLは、真岡駅を出発し、終着駅である茂木駅を目指して走ります。

藤田アナウンサーのおすすめは茂木駅手前にあるカーブ。実はこちら、道の駅の側をSLが走る、少し風変わりなカーブスポットなんです。

ところで、SLにはカーブを曲がるための工夫があるのでしょうか?

実は、SLの動輪は、車体に固定されているので急カーブは苦手。真岡鐵道のSLは、車両の先端にある先輪が首を振り、カーブをスムーズに通過できるよう助けています。そのため、急なカーブも高速で走ることができるんです。

進路を変える!分岐器の技術

藤田アナウンサーが向かったのは近畿日本鉄道の古市訓練場。案内してくれるのは、古市保線区を担当する日浦誠治さんです。

分岐器とは、レールを分け、列車の進路を変える装置のこと。列車の進行方向を曲げることで隣り合う線路に誘導することができます。

一体どんな仕組みで進路が切り替わるのでしょうか?

藤田アナウンサーがポイントのハンドルを回すと、トングレールと呼ばれる先端が尖った形をしたレールが徐々に動き始めました。鉄道の車輪の内側にはフランジと呼ばれる、車輪がレールに沿って進むための出っ張りがついています。

左側にトングレールがくっついている場合、進路は右方向に誘導されます。

左側のレールを通過させたい場合、トングレールを反対へくっつけることで、車両は、左に進路を変えることができるんです。

トングレールでスムーズに車両を誘導するには、隣り合うレールとピッタリくっついていなければなりません。

トングレールと隣り合うレールの断面を見ると、先端の隙間は規格で最大0.5ミリとなっており、工場では、さらに細かい精度で密着するよう作られています。そんな驚くべき精度のトングレールは、なんと職人さんの手作業で作られているんです!例え設計図通りに削り出したとしてもレールによって1本ずつ微妙な誤差が生まれるため、最終的には、手作業でレールの曲がり具合を測りながら職人が経験と勘を頼りに、コンマ5ミリ単位の驚きの精度で曲げ加工してトングレールがピッタリ合うように作られているんです。