| 第1638回 2022.08.14 |

かがくの里 の科学 | 場所・建物 地上の動物 |

始まりは今から8年前。人の手が入らなくなった荒れ地を多くの科学者の知恵と地元の方の力で耕し整備すると、今や豊かな実りに恵まれ、様々な生き物たちの姿が里で見られるように。

最近注目なのが、里に姿を現すようになったムササビ。ムササビ用に巣箱を設置すると、ムササビが巣箱の中に入ってくれたんです!そんなムササビの新たな映像が!さらに!フクロウプロジェクトでも新展開!専門家も見たことがないという、珍しいシーンが!

今回は、ムササビ&フクロウプロジェクトに新展開!スペシャル!

ムササビ観察プロジェクト始動!

かがくの里の裏山に、生き物の観察のため設置している定点カメラの映像で、夜にはタヌキ、昼にはリスなど様々な野生動物の姿を確認してきました。

中でも最近注目しているのが、空飛ぶ哺乳類、ムササビ!夜行性のムササビが、里の杉の木から、小屋を飛び越えて裏山へと滑空する姿を捉えたんです。

ムササビは葉っぱやどんぐり、木の実などを食べる植物食。ムササビがいることは、エサとなる広葉樹などが様々な種類生えている、豊かな場所である指標になるそうです。たしかにかがくの里にはスギやヒノキなどの針葉樹だけでなく、シラカシや、ホオノキ、ヤマザクラなど広葉樹が豊富。エサの豊富なかがくの里の裏山で、夜、木の実などを食べるため、ムササビは滑空して移動したと考えられます。

この時、フクロウのために巣箱を7箇所設置していたのですが、フクロウがよく来る巣箱にムササビも顔を出すようになりました。フクロウの巣箱にやってきたムササビですが、仰向けになると乳首らしきものが見えたため、メスである可能性が。その後、同じ巣箱に2匹のムササビが現れました。

ムササビの生態にも詳しい哺乳類の専門家後藤先生によると、この2匹は、子育て中の母親と子どもである可能性があるといいます。そこで、夜行性のムササビの暮らしぶりを見てみたいと立ち上げたのが「ムササビ観察プロジェクト」!

まずはムササビ専用の巣箱を作ることに。中をくり抜いたサワラの木にムササビのサイズに合わせた穴を開け、裏山に溶け込むように杉の木の皮をはりつけ、今まで姿を見せていたフクロウの巣箱の奥にムササビの巣箱を設置しました。ムササビが巣箱を気に入ってくれれば、子育ての様子も撮影できるかも!

そんなある日、裏山で間伐を行っていた時のこと。阿部さんが驚きの光景を発見!そこにはフクロウの巣箱から顔を出すムササビが。これは、ムササビがいつも来ていた巣箱ではなく、里に近い巣箱。でもムササビは夜行性。なぜ昼間に顔を覗かせていたのでしょうか?

後藤先生に聞いてみると、どうやらこのムササビは巣箱で寝ていたところ倒れた木の物音で目を覚まし、様子を伺っていたんだそうです。

そこで、ムササビがどのくらい定着しているのか調査。今年3月、後藤先生と共にムササビが滑空していた木の下で痕跡を探してみると、見つけたのはムササビのフン。この辺りでムササビが暮らしているサインです。

ムササビの繁殖期は6月頃と12月頃の年2回。12月に交尾をしていれば3月、交尾が6月なら9月ごろに赤ちゃんが生まれるはずです。

4月には、ムササビの巣箱についに動きが。なんとムササビが専用の巣箱に入ったんです。さらにこのムササビ、巣箱に入って体を丸め熟睡。野生のムササビがリラックスして眠る貴重な姿を初めて観察できたんです。

ムササビが眠り始めたのは、昼の1時。その後5時間、ムササビの巣箱で眠り続け、起きたのは夕方6時過ぎ。その後、エサを求めて夜の裏山に消えていきました。

そして次にムササビが我々の前に現れたのは、5月初旬。間伐の時に顔を出していたフクロウの巣箱に、再びムササビが!これから、ムササビがどんな姿を見せてくれるのか?期待が高まります!

フクロウプロジェクトに新展開!

目指している里山再生の一環として始めた生態系の頂点であるフクロウを呼ぶプロジェクト!まずは里の裏山に、フクロウのため巣箱を仕掛けることからスタートしました。

1年目。裏山に巣箱を4箇所設置。すると、奥にある巣箱にいきなりフクロウがヒナを育てた痕跡が!1年目は、子育ての痕跡は見つけられたものの、フクロウの姿を見ることはできませんでした。

2年目。フクロウが子育てした巣箱の近くに2箇所あらたに巣箱をとりつけ、さらに、いつ子育てが始まっても撮り逃がさないよう夜間撮影が可能な定点カメラを設置。するとこの年、初めてフクロウのつがいをカメラに捉えることに成功!

そして迎えた3年目。子育ての確率を上げるため、2年前に子育てを行った場所のさらに奥に、新たな巣箱を設置。加えて、フクロウの様々な生態をとらえるため、畑や裏山の定点カメラを増設しました。

今年1月から撮りためていた映像を阿部さんが徹底チェックしたところ、ちょっと珍しい映像が写っていたんです。

4月、突然田んぼに移動したフクロウ。そして、なんと田んぼで水浴びを始めたんです!

守山先生にこの映像を見てもらうと、「田んぼでの水浴び」など痕跡の残りにくい生態は映像としてとらえるしかなく、そういう意味で学術的に見ても、とても貴重な映像と言えるそうです。

さらに5月。昼間に、巣箱の真下を見ると、枝に止まるフクロウの姿が。これは、ムササビがひょっこり顔を出したのと同じ巣箱。ムササビもフクロウも、この巣箱が気に入っているのかも。

一般的にフクロウの繁殖期は3月から5月。そこで4月、かがくの里に棲みつくフクロウが産卵していないか守山先生と7箇所全ての巣箱を調べましたが、卵や子育ての形跡はありませんでした。しかし!この後、守山先生も予想していない展開が!

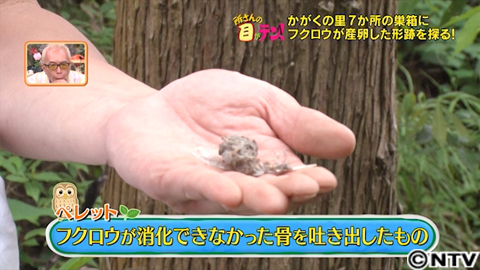

6月。一番里に近い巣箱を西野さんとともに確認してみると4月には無かった痕跡が。見つかったのはカケスの羽根。さらにフクロウが消化できなかった骨などを吐き出すペレットらしきものまで!

繁殖期、卵を産む準備のため、長期にわたって巣穴に滞在するのはメスだけ。4月のチェックの後、メスのフクロウがこの巣箱に入ったことは間違いないようです。果たしてこの痕跡は、フクロウが子育てをした跡なんでしょうか!?

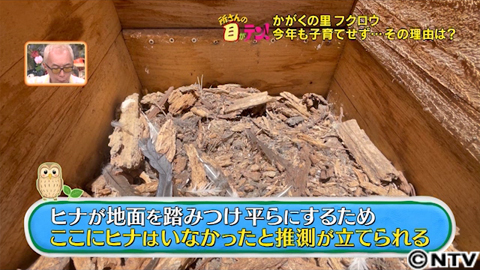

そこで後日。守山先生に現場を確認してもらいました!すると、ヒナはいなかったかもといいます。巣箱には、長期間フクロウがいたことを示す鳥の羽などの残骸が残っているのに、なぜヒナがいなかったとわかるんでしょうか?

よく見てみると、巣の中心にくぼみが出来ており平らにはなっていません。もしヒナがかえっていたら、ヒナが巣の中を踏みつけることで平らになるはず。そうはなっていないのでヒナは居なかったと推測できるんです。

守山先生によると、ここで卵を産もうと試みたメスのフクロウがいたものの、何らかの理由で卵を産むことが出来なかったと考えられるそう。

かがくの里で、子育てをしようとするフクロウがいることは確か!来年、ヒナの姿を見ることができるのでしょうか?