| 第1641回 2022.09.11 |

溶接 の科学 | 物・その他 |

分厚いヘルメットに、熱そうに飛び散る火花。鉄工所などで目にする金属をつなぐ技術“溶接”。溶接とは、読んで字のごとく、溶かして接合させる加工法。なんだか、我々との生活とは関係ないイメージですが、普段は気にしないだけで、私たちの身近なところに溶接は隠れていたんです!さらには、みんなが知るあの東京スカイツリーにも!そして、溶接でDIYもひろがる!?酒井さんが溶接工作に挑戦!

今回の目がテンは身近に潜み生活を支える、溶接を科学します!

東京スカイツリーにも!?身近な溶接

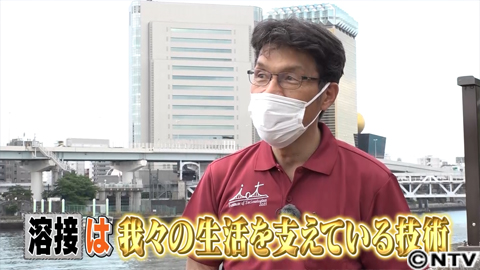

そもそも溶接ってどんなことに使われているのか?お会いしたのは、ビルや橋梁など鉄骨の構造物にくわしいものつくり大学の大垣教授。

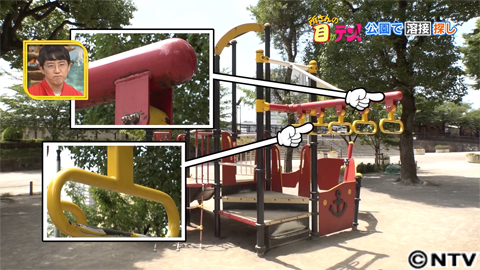

2人が待ち合わせた場所は、なぜか公園?大垣先生によると、町中や公園にも溶接はたくさんあるといいます。そこで、早速溶接探し!すると、歩きはじめて早々、酒井さんがなにかを発見!まず見つけたのは、公園の遊具。人がぶらさがる部分が溶接で頑丈に固定されています!

溶接の特徴は、そのつなぎ目にあります。単にモノ同士が接着剤などで隣り合ってくっついでいるのではなく、金属の接合部を溶かしてつなぎ目が一体化すること。鋼やステンレスなど、鉄の合金の接合でよく使用されます。

続いては、ブランコ。チェーンが溶接しているのがわかります。その他にも、手すりのつなぎ目にも、側溝にも、街灯にもあちこち溶接だらけ。

さらに、公園から視野を広げます。見つけたのは鉄道橋。橋の大部分は、鋲止めですが、細部を見ると所々溶接が活躍している跡がわかります。さらに、電車にも窓枠などを留めるために点付け溶接がたくさん。そして、浅草名物の形が特徴的な金色のオブジェも、17パーツにわけて運び、屋上で溶接され製作されていたんです。

溶接は、小さいものから、大きなものまで接合できる技術。さらに、複雑な構造さえ可能にするのが溶接の力。その最たる例が、世界一高い電波塔である東京スカイツリー。

実は、東京スカイツリーも溶接技術でくみ上げられたもの。

何本もの支柱が交差した複雑な構造を可能にするのはもちろん、円柱同士の境目の曲線を接合するのには溶接が一番適していました。さらに、溶接は軽量化できるため、耐震性にも優れ、接合部分もすっきりするので美観的にも利点がありました。

そんな東京スカイツリーの工事では、高い技術を持つ溶接工が大活躍。一番太いパイプの厚みは10cmもあるため、接合するのに最大で100周も重ねて溶接する必要があり、熟練の職人4人がかりで3日もかかったといいます。建設に使われた鉄骨の総数はおよそ37,000ピースもあったそう。

大垣先生によると、日本の溶接は世界ではトップレベル。この高さのものを溶接で作ろうと普通は考えず、それをやってのけるのはやっぱり日本人の真面目さもあるといいます。

実際にどんな技術なのかを溶接体験

溶接ってどんな技術なのか?ということで伺ったのは、神奈川県の鉄工所。こちらの鉄工所では建設で使用する骨組み製作や、鉄骨加工を中心に行っています。

実際に溶接している現場を見学できるということで、まずは、安全のためにお着替え。足元は、安全靴に足カバー。全身を覆う防火服に顔回りは防塵マスクと溶接面。服装も決まったところで工場内にお邪魔します。

中では今まさに職人さんが、火花を散らして、鉄板をくっ付ける作業をしています。溶接は、熱を加えて金属を溶かし一体化させることで接合しますが、金属を高温にする方法は、電気、ガスや、レーザーなどがあり、その数は22種類にも及びます。

その中で古くから活躍しているのが、アーク溶接。

アークとは、放電現象の一種で、発生時には、太陽の表面温度より高い1万度ほどの高温になることもあり、強い光を発します。アーク溶接はその熱を利用して、主に鉄鋼系の材料を溶かすことができるんです。

遠くからでもわかる、強い光ですが近くで見学させていただきます。酒井さんが感動したのは顔覆う溶接面。溶接面を通して作業をみるとはじめは明るいのですが、溶接を始めると周りは真っ暗に。

光の強さによってガラスが自動的に反応し遮光の度合いが変化します。アークの光は一瞬で、強い光と熱を発生させるため、溶接面は目の保護のためにも大切なんです。

一通り技術を見せていただいたところで、実際に体験させてもらえることに。今回は、T字型の被覆アーク溶接に挑戦します!被覆アーク溶接は、溶接棒と接合させる金属である母材に電圧をかけショートさせることで放電し高い熱を発生させます。溶接棒は、母材の金属に合わせて、その成分に近いものを使います。

溶接の接合部分は、アークの熱によって溶かされた母材と溶接棒の先端が溶けて一体化することでできあがります。接合した後には、溶接部分を保護するスラグと呼ばれる金属酸化物が残るのでこすってはがします。

棒を速く動かし過ぎたり、棒と母材の距離が一定でなかったりすると溶接部分が安定せず、ガタガタになってしまうので気を付けなければいけません。

ちなみに職人さんと酒井さんの溶接を比べると、その差は歴然。

溶接跡はビードと呼ばれ、ビードの美しさによって、製品の見栄えががらりと変わります。

体験することで、溶接の奥深さがわかりました!

溶接でアップサイクルチャレンジ!

建築現場や鉄工所などで使われる溶接ですが、小型の溶接機器などが普及したことによって溶接を工作に活用している人が近年増えているんです。

そこで、酒井さんが溶接技術を使ってアップサイクルに挑戦。アップサイクルとは、リサイクルと異なり、要らなくなったものをもともとの形状や特徴などを活かしつつ、新しいアイディアを加えることで別のモノに生まれ変わらせるサスティナブルな考え方。

例えば、廃棄された車のタイヤをカバンや財布に作り変えたり、運搬用木製パレットをアウトドアテーブルにアップサイクル。自由な発想が不要となったものを蘇らせます!これまで、番組内で多くの作品を作ってきた酒井さん。今回はどんなものができるのでしょうか?

作業には、先ほどの鉄工所の一角、工作スペースとして貸し出している場所と機材を使わせていただきます。アップサイクルということで、家庭などでいらなくなった不用品を集め、そこからどんなものをつくるかイメージしていきます。

すると、不用品の山の中にあった自転車を見てなにかひらめいた酒井さん。さび付いて年季の入ったこの自転車、どのように生まれ変わるのでしょうか?

スタジオでは酒井さんが製作した、残暑を乗り切る「クールクールSakai号」が登場。

ぱっと見、ただの逆さになった自転車ですが、ハンドルを回すとレトロな扇風機に大変身。さらに、ブレーキを踏むと、ミストが出て清涼感アップ。そして、いらなくなった書類ケースもアップサイクルし、特製ラムネ冷やし装置に!ハンドルを回すとなんと、ものの数分で冷えたラムネになる代物。

所さんも、風を感じながら冷たいラムネを飲んで大絶賛でした!!