| 第1642回 2022.09.18 |

かがくの里 の科学 | 場所・建物 食べ物 植物 |

人と自然が豊かに共存する里山づくりを目指す長期実験企画、かがくの里。

去年、かがくの里は、作物が不作でした。そこで今年は、不作の原因を見極め、里の畑を色々改善。いつもより色々な種類の作物を植えました。すると、夏野菜が大豊作に!さらに今年、初めての作物に挑戦!

今回のかがくの里は、夏野菜 大豊作スペシャルです!

アスパラガスに初挑戦&今年の作物づくりスタート!

去年5月。里では初めてのチャレンジとなるアスパラガス。実は、私たちが食べているのは、穂先と茎の先端部分。アスパラガス全体では高さ1.5メートルほどにもなるそうです。アスパラガスは多年生の植物。地表部分は冬に一度枯れてしまうのですが、根に栄養を蓄えていて2年目から全体が太くなり、穂先などの部分が食べられるようになります。一度育ってしまえば、春先には伸びてきて、毎年収穫できるように。

すると2か月後、細い芽が伸びてきました。そして種植えから5か月後には、アスパラガスがもっさり葉を茂らせ、密集状態に。見ると、一部は太く育った茎もありましたが、1年目は収穫せず。冬、あれほど茂っていた茎や葉は枯れましたが、これは来年に向け、根に栄養を蓄えている状態。

そして迎えた2年目、今年5月。2年目となり、見違えるほど太く穂先を伸ばしたアスパラガスが!農家などでは3年目以降のものが出荷されることが多いのですが、2年目から、食べられるサイズのものも出てくるそうです。そこで、阿部さん、早速太く育った穂先を数本収穫。収穫したアスパラガスを適当な長さに切り、ベーコンをまきつけていきます。フライパンで焼いたら完成。2年目のとれたてアスパラをいただきました。

アスパラ以外の畑は、冬に一度リセット。今年2月、里の作物作りが始動しました。里を訪れたのは宇都宮大学農学部教授の高橋先生。畑の状態を見て、今年の作付けの計画を練ることにしました。

去年の初め、畑の水はけの悪さを根本から改良するために行った竹暗渠工事。重機で畑に溝を掘り、その溝に束ねた竹を埋めていき、西野さんを始め地元の方々の協力で、4か月をかけて完成。それまで雨が降ると水が抜けなかった畑でしたが、しっかり排水できるように。

しかし、水はけの問題が解決したのに去年は不作。実は、別の問題が発生していたんです。暗渠工事で掘り返したことで、栄養がない下の方の土が出てきて、土の質が悪化していたんです。

ということで、土壌改善のため、一度畑を耕し、2トンの堆肥をまくことに。堆肥をまくと土の中の微生物が増え、ミミズなどの土壌生物が活発に動いて土が軟らかく、水や空気が通りやすくなるんです。七年前にも堆肥を入れましたが、時期的に再び入れるタイミングでもあったんです。

今年、作物がしっかり育つ上で重要な作業。およそ5時間かけて堆肥をまき終わりました。こうして今年の作物を作る準備が完了しました。というわけで今年も里の作物の植え付けがスタート!

今年は例年以上に色々な作物を植えて、その数、実に30種類!収穫の最盛期を迎える夏が楽しみになってきました!

去年全滅したトマトのリベンジ

例年以上に色々な種類を植えた今年、特に阿部さんが気にしていた作物がありました。畝に、雨よけや雑草が生えるのを防ぐマルチシートをかぶせ、苗を植えていきます。この野菜は、阿部さんが大好物だというトマト。

実は去年、トマトを植えていました。夏に向け順調に成長し、実も膨らみ、収穫を間近に控えたある日。トマトにとって大敵の大雨が連日降り、雨が直接実に当たった結果、トマトは全滅。雨だけでなく追い打ちをかけたのが斑点病という病気。

斑点病とは、細菌が植物の茎や葉に付着し増殖。葉や茎が黒くなって、枯れたり成長が止まってしまう病気。雨が長時間降ったことで、トマトにとりついた細菌が湿気の中で増殖。全滅の一因になったと考えられるそうです。

その対策は、ビニールハウス。そこで今年は、植えたトマトの苗を透明なシートで覆いました。これで去年のように、トマトの実に雨が直接当たることもありません。もう一つ、トマトの周りに咲いているマリーゴールド。これも畑のためにわざわざ植えたもの。

このマリーゴールドが、センチュウ対策になるといいます。センチュウは土の中にいる細長い土壌生物。作物の根や茎に寄生して、育ちを悪くしたり、収穫物の品質を低下させるなどの被害を出すもの。

マリーゴールドの根は、土中に広範囲に広がり、センチュウが嫌う成分を持つため、畑の周りに植えると、センチュウが作物に寄り付かなくなる効果が。さらに花の匂いも、一部の害虫を寄せ付けない力を持つと言います。畑をマリーゴールドで囲むことで、害虫対策もバッチリ!

様々な対策を施したトマトは順調に成長。1か月半後には青い実をつけました。そして3か月が経ち、真っ赤に熟れたトマトを収穫!里のトマト、見事に実りました!

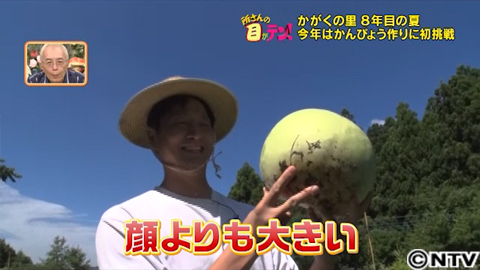

今年、里の畑では他にも色々なものが豊作!ナスもたくさん採れて、とれたては生で。そして、阿部さんの顔より大きく立派に育ったキュウリ。里の夏野菜、今年は驚くほどの大豊作になりました!

大豊作のトウモロコシとカンピョウ

今年、トマトやナスだけでなく、こんなものも豊作でした。それが、2メートル以上に伸びたトウモロコシ。

6月の初めに、150本分も植えていました。

種植えから1週間で芽を出し、順調に成長。わずか1か月半で、あっという間に180センチ越えの阿部さんの身長を超えました。実も膨らんできましたが、収穫する時期を見極めるサインがあるそう。

トウモロコシのヒゲは1本1本が実に繋がっており、ヒゲの本数と実の数は一緒。そのヒゲが焦げ茶色になった時が収穫のタイミングなんです。ヒゲはうっすら茶色 収穫は間近です。

そしてもう一つ、すごいスピードで育つ意外な作物が。普段、お寿司の巻物の具として身近なカンピョウですが、実はユウガオという名前の野菜。いったいどんな実なのか?

今回はユウガオの苗を5株植えることに。1ヶ月でつぼみをつけ、花が咲き、半月後には、実がなりどんどんと膨らんでいきました。

そして植えてから3か月後、驚くほど大きく実ったユウガオが!ウリ科の中まで、直径30センチに短い時間で育つんです。

しかし、採ったユウガオはこのままでは食べられません。

そこで西野さんの友人、吉成さんに協力いただき、用意したのはカンピョウ専用のかんな。

まずは実を輪切りにしていきます。次に真ん中にあるワタの部分をくりぬいて専用のかんなで中を削るようにむいていきます。

水分量が多く、ちぎれないように削るのはなかなか大変。うまく削ると、ながーい紐状に。これをおよそ3日間、天日に干します。乾燥すれば、かがくのさと特製乾物「カンピョウ」のできあがり。

今年の収穫祭でお出しします!所さん、お楽しみに!