| 第1657回 2023.01.08 |

かがくの里 の科学[座談会] | 場所・建物 総集編 |

9年目を迎えたかがくの里!去年を振り返ると、大きな進展がたくさん!世界的建築家、隈研吾さんを招いてはじまった母屋建て替えプロジェクトも動き出し、昆虫大好き養老孟司さんが、子供たちと昆虫調査!さらに、8月には、裏山の巣箱で、ムササビの出産をカメラで捉えることができました。たくさん植えた農作物も大豊作!

そこで年の瀬が押し迫る去年12月、かがくの里に先生たちが集結。色々あった去年を振り返り、総括する特別企画!今回のかがくの里は科学者たちの座談会スペシャルです!

貴重映像続々!昆虫&フクロウプロジェクト

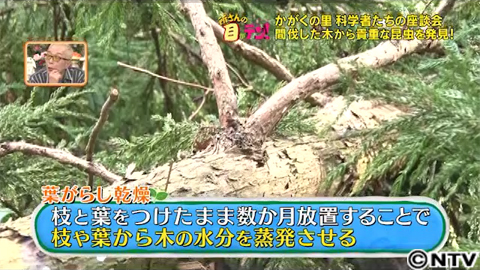

2022年1月初旬。新たな年を迎えたかがくの里の仕事始めは、裏山の間伐でした。伐った間伐材は、母屋建築用の建材になる予定。この時、倒した木は葉や枝をつけたままその場に放置。これは、「葉枯らし乾燥」と呼ばれるもの。枝や葉をつけたまま数ヶ月放置することで、枝や葉から木の水分を蒸発させる昔ながらの方法です。そして5月に運び出し。葉を落として、さらに乾燥させることで、材木として使えるようになります。

しかし、1つ問題が。運び出した木を見てみると、昆虫が木を食べたあとが!

実は切り倒され乾燥した木は、皮がめくれて虫たちが入り込みやすく、住みかになってしまうんです。虫食いがひどいと材木として利用しづらくなってしまいます。人間にとってはやっかいな問題ですが、虫の専門家から見ると、うれしいことが!

なんと、裏山で間伐材の「葉がらし乾燥」を行ったことで、カミキリムシの好きな環境ができ、ビャクシンカミキリを発見することができたんです。茨城県では数例しか発見されていない貴重な昆虫です。

現在では、伐採後、時間をおかず、機械で乾燥させるのが一般的。今回、昔ながらの葉枯らし乾燥を行ったことで、見ることが難しい昆虫にも出会えたんです。

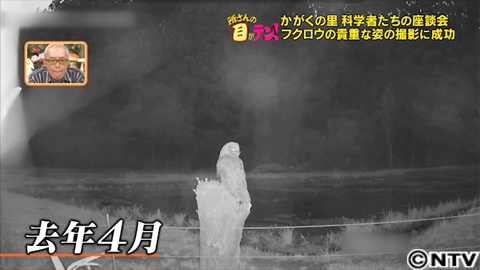

人の手が入る里山ならではの関わりは他の生き物でも。里山再生の一環として生態系の頂点であるフクロウを呼ぶプロジェクト。3年前から裏山に巣箱を設置し観察を続けてきました。すると去年の4月、フクロウの珍しい行動をカメラが捉えました。

田んぼの近くの水飲み場から、フクロウは田んぼの中へ!そして始めたのは、水浴び。守山先生も初めて見たとのこと。さらに7月、2羽のフクロウが里の止まり木に。実はこのフクロウ、生後4か月程度の幼鳥。つまり里でフクロウが繁殖していることも確認できたんです。おそらく、この幼鳥は巣から出られるようになったばかりで、まだ、親離れはしていないと考えられるそうです。

専門家も驚く貴重な映像が続々撮れているかがくの里。ここで守山先生から、フクロウの巣箱の中の虫を調べてもらえないか?という提案が!

実は、フクロウの巣箱、色んな昆虫が住み着いているそう。鳥の巣には食べ残しやフンなど虫の餌になるものが多く、虫にとっては住みやすい環境と考えられています。

フクロウプロジェクトと昆虫プロジェクトのコラボレーションいろんな発見が期待できそうです。

ニホンミツバチの1年を振り返る!

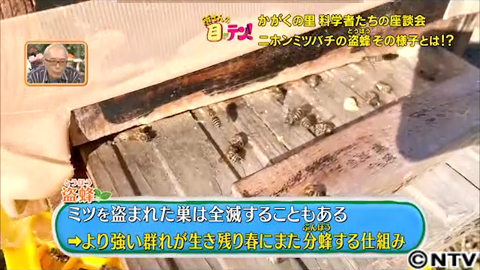

去年の5月。働きバチが増えると群れが2つに分かれる“分蜂”が見られ、ニホンミツバチの群れは、夏頃には6群に。

そして、寒さが厳しくなってきた現在、6群から2群まで数を減らしていました。花が少なくミツや花粉を集められない時に、大きい群れが小さい群れの巣からミツを盗む、“盗蜂”と呼ばれる現象が起きていたんです。

ミツを盗まれた群れはその巣を捨てたり全滅するそうで、より強い群れが生き残り、また春に分蜂することで、新たな群れが増える仕組みになっているんです。

里の大豆で2代目味噌作り!

去年の里は作物が大豊作!夏には里に関わるみなさんを招いて夏野菜パーティーを開催。さらに8月には大豆を蒔き、11月末に収穫しました。

5年前に里で取れた大豆で作った特製味噌は、様々な料理に使ってきましたが、さすがに量が減ってきていました。そこで去年取れた大豆から2代目の味噌を作ることに。

まずは鍋に大豆と水を入れ、火にかけ沸騰させます。沸騰したら火を止め、そこから水を吸わせるために2時間放置します。吸水させた大豆を圧力鍋にいれて圧がかかったら20分間加熱します。それをすり鉢に移し、しっかりとすりつぶしていきます。そして米麹と塩を加え、全体をまぜあわせていきます。できあがったのが、味噌のもと。発酵がすすみ、熟成することで色が変わってくるんです。今はまだしょっぱいですが時間が経つことで熟成が進み、美味しく食べられるようになるんです。

空気が入らないように容器に入れて、重しと蓋をすれば準備OK。2代目味噌は今年の秋の収穫祭でお出しします!