| 第1664回 2023.02.26 |

声 の科学 | 人間科学 |

ファミレスで呼んでも全然振り向いてくれない。かと言って、大声を出すのもためらってしまう。そんな悩みを抱える人もいるのでは?そこで!聞こえにくい声の人を呼んで声楽家によるメソッドを伝授。果たして、聞こえやすい声に改善はできるのか?

さらに、通る声を手に入れるため、石田さんが特別レッスン!実は、声楽家の発声には知られざる秘密が!

今回の目がテン!は聞こえやすい声に迫る!声の科学です。

意外と知らない声の仕組み

解説してくれるのは、千葉工業大学で音声生成を研究している竹本浩典教授。

私たちが、声を出すのに欠かせないのが、声帯という器官。声帯は、呼吸するときには開いていますが、声を出すときには、筋肉の働きによって適度に閉じることができます。適度に閉じた声帯を吐く息によってふるわせることで、音が発生するんです。

でもそれだけでは、声にならないといいます。そこで登場するのが声道という声の通り道。声帯の震える音は、単なる振動音。そのため、声道を通って共鳴することによって、人の声になるんです。

この発声の仕組みは、管楽器の音が鳴る仕組みに似ています。例えば、トランペットの場合。唇でおこした振動が、管を通してトランペットの音色に変わります。人の場合は、肺から送った空気が声帯を震わせ、声帯で起こった振動が声道で響くことで、人らしい声に変化します。私たち一人ひとりの声が微妙に違うのは、声帯だけでなく、この声道の長さや太さも異なるためなんです。

そして、人は、口を開けたり舌を動かしたりして、声道の形を変えて、響き方を変えます。これによって、さまざまな音色を作り出します。

では、声の高さはどうやって変えているんでしょうか?これは、声帯のひっぱる力である張力を調節することによって、声が高くなったり低くなったりします。声帯の張力を高めたり、ゆるめたりすることで、声帯の1秒間に振動する数も変化し、それが声の高さになっているんです。

専門家に教わる声トレーニング!

声が聞こえやすい人と、聞こえにくい人の違いは、一体何なのでしょうか?

そこで、目がテン!が呼んだのは、普段は、声楽家として演奏会に出演する傍ら、大阪芸術大学短期大学部で、歌声の研究を行っている高橋純先生。そして、日頃から声が通らなくて困っているというオーディションで募集した平川晟司さん。

石田さんがお2人と共に訪れたのは、活気のある飲食店。こちらのお店で、声だけを使って企画の趣旨を知らされていない店員さんを呼んでもらいます。

まずは、平川さんですが、全く気づいてもらえず。次は、石田さんがチャレンジ。遠くにいる店員さんでしたが、石田さんの声に一発で反応しました。最後に声のプロフェッショナル高橋先生が店員さんを呼ぶと、フロア中の店員さんが注目。

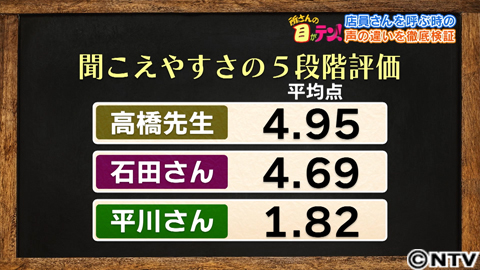

この聞こえやすさの違いは、声の大きさによるものなのなのか?そこで、声の大きさを揃えて、実験。平川さんの音声、高橋先生の音声、石田さんの音声がどれくらい聞こえやすいかを評価します。音量のピークを一定に揃え、それぞれの人の音声をお店の環境音と一緒に流します。

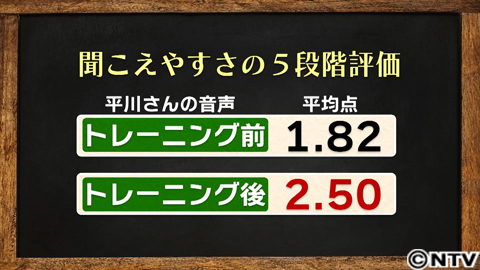

6人の審査員に、音声をランダムに複数回流したものをヘッドホンから聞いてもらい、それぞれの声がどれくらい聞こえやすかったか 5段階で評価してもらいました。6人の審査員の評価の平均値をみると、平川さんは、1.82点。高橋先生は、4.95点。そして石田さんは、4.69点。声の大きさを合わせてもこれだけの差が開きました。

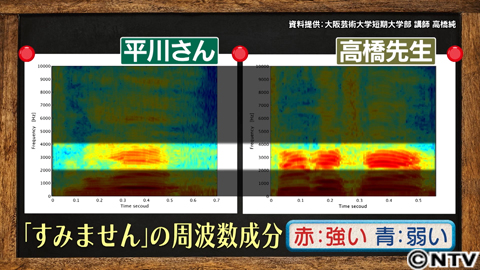

一体なにが違うのでしょうか?高橋先生によると、声の届きやすさに重要なのは、声の高さや大きさだけではなく、声の高周波成分がより重要になってくるといいます。この高周波成分は、私たちの声の音色や響きに関係している部分です。

そこで、平川さんと、高橋先生の声を周波数成分の強さを色で表すスペクトログラムで分析します。すると、平川さんの声は、3000Hzの帯域に赤みが少なくエネルギーがありません。高橋先生の声は、濃い赤色を示しエネルギーがあるのがわかります。実は、3000Hzっていうのは、人間がもっとも可聴しやすい聞こえやすい帯域。つまり、通りやすい声のカギは、3000Hzの帯域を強めること。

そこで、平川さんの声の改善を目指して基礎トレーニングを学びます。

メソッドその1 スーーーの呼吸。ポイントは、お腹がふくらむように息を吸い常に一定の量で息を吐き続けること。歯の裏に息を当てるようにスーッと圧力をかけます。

メソッドその2 スッ、スッ、スーの呼吸。大事なのは、息を吐くのと一緒にポンプのようにお腹が動いていること。コツは、あくびを我慢する時をイメージして、口の奥を大きく開くこと。この時、のどに力を入れないのがポイントです。

メソッドその3 母音だけを使ってしゃべってみる。例えば先ほどの『すみません』は、母音だけでいうと『ういあえん』。母音を意識することによって言葉を明確に届けたいという感じになります。

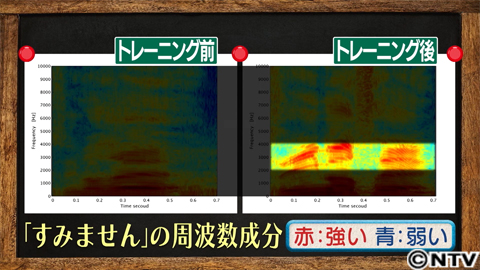

平川さんのトレーニング前と、トレーニング後の声の周波数成分を見比べてみると、言い始めから、言い終わりまで3000Hzの帯域のエネルギーがこのように強くなっています。

トレーニング後の平川さんの音声を先ほどと同じ条件で5段階評価をしたところ、トレーニング前に比べて、聞こえやすくなったという結果も得ることができました。

声楽家の響く声の秘密

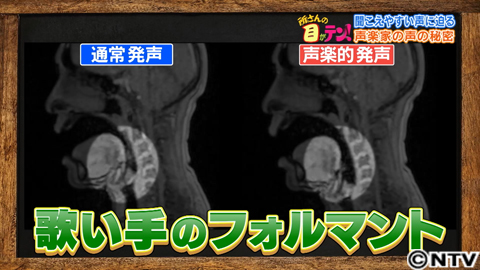

プロの声楽家が声を出した時のMRI動画を見ると、通常の発声時は、声道の空間が、狭くなっていますが、声楽的な発声は、声道の空間が広がっているのがわかります。声道に大きな空間をつくることで通常時とは違った響かせ方をしていたんです。この響きを、歌い手のフォルマントと言います。

歌の練習をすることで、響きも鍛えられるということで高橋先生に個別レッスンをつけて頂きました。

スタジオでは、約1週間のトレーニングを積んだ石田さんがその成果を発表!

所さんの感想は、「音程がちょっとおかしかったけど、聞こえやすかった」とのことでした。