政府が自粛を呼びかけている「不要不急の集まり」をめぐり、いくつものイベントが自粛や中止となっています。

私たちの日常生活で気をつけることはどういったことなのでしょうか?

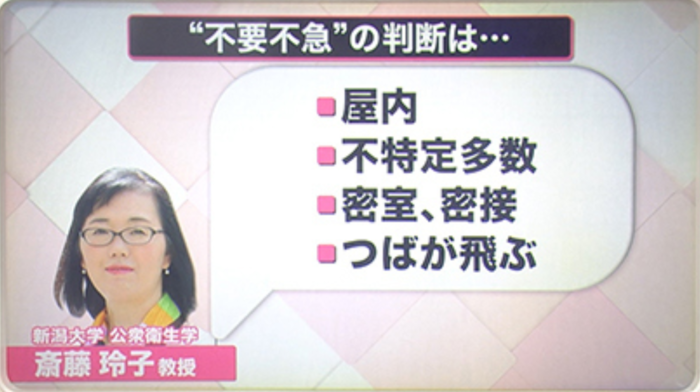

判断の目安を、感染症に詳しい新潟大学の齋藤玲子教授に聞きいたところ、

不要不急の判断は

■屋内

■不特定多数

■密室、密接

■つばが飛ぶ

が線引きのカギになるとのことでした。

【※】

そんな中でいま私たちがやるべきことは、とにかく「集団感染しやすい3条件」を避けることです。

小池都知事も3月25日の緊急会見で、「3つの『密』を避けて行動を」と都民に呼びかけました。

3つの『密』とは、

・換気の悪い密閉空間

・多くの人が密集する場所

・近距離での密接した会話

を指します。

正しい情報をもとに、一人一人ができることをやるしかありません。

(参考:【専門家会議】集団感染の3つの共通条件 予測して避ける行動を!)

【※】

※:この部分は3月26日に加筆しました。

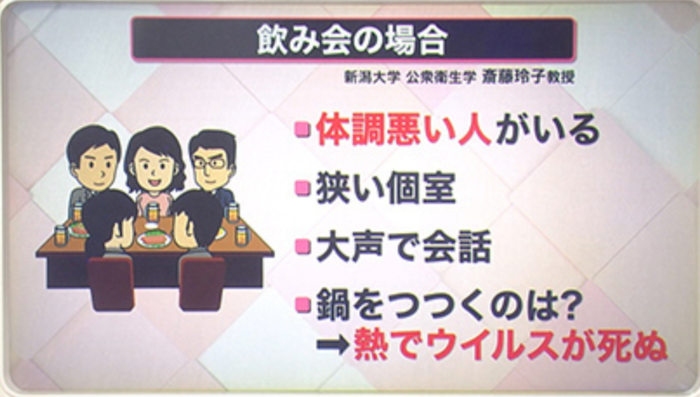

■飲み会の鍋は?温泉は?

どうしても参加したい飲み会でも「体調が悪い人」がいる場合や、「狭い個室」で「大声で会話」する場合などは、感染リスクが高いといいます。

一番気を付けることは、大きな声で会話をし、つばがあたりに飛散すること。

鍋は熱でウイルスが死ぬため、その場に感染者がいなければ特に心配することはないそうです。

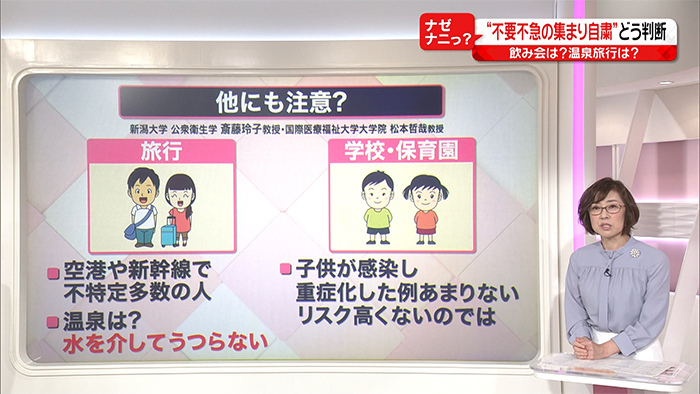

また、旅行は空港や新幹線で「不特定多数」の人がいるため注意が必要。

ウイルスは水を介してうつらないため、温泉は問題ないといいます。

学校や幼稚園、保育園などは、子供が感染して重症化した例はあまりないのでリスクはさほど高くないのでは、とのことでした。

■電車内の感染リスクは?

ほかにも、人混みだけどどうしても避けられないものが「電車」です。

京都工芸繊維大学の山川勝史准教授が、新型インフルエンザでシミュレーションした結果では、

満員電車でウイルスがばらまかれた場合、感染のリスクが一番低いのは「座る」ことでした。

できればほかの人と距離をあけることで、よりリスクを回避できるそうです。

最もリスクが高いのは「ドア付近に立つ」こと。

どれだけ違うのかということをシミュレーションすると、電車の車内でグレーの四角が人、水色がウイルスだとして、

天井の通気口付近でウイルスをばらまいたと想定した場合、

座席付近でウイルスがちらばった場合、感染する可能性のある紫色になったのは3人。ドア付近でちらばった場合は9人でした。

座席付近では隙間にウイルスが落ちる一方、ドア付近は隙間が少ないため、ウイルスが横に広がることが原因だとされています

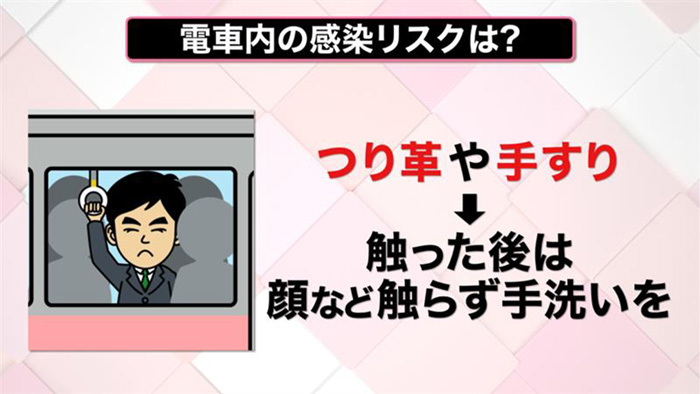

■つり革や手すりは?

もうひとつ電車で気になるのが、つり革や手すり。

気をつけなきゃいけないのは触ったあとだといいます。

つり革や手すりを触った後は、そのまま目をこすったり口を触ったりせず、手を洗うことが大事です。

※2月18日放送 news every. 「ナゼナニっ?」より

動画でご覧になりたい方はこちら。

関連記事