2020年5月6日公開

関東では、2夜連続で千葉県を震源とする地震が相次ぎ、気象庁は「緊急地震速報」を発表して、強い揺れに警戒を呼びかけました。

この2つの地震の関連は?コロナ禍でどのような避難をするべきでしょうか? (解説:日本テレビ社会部気象庁担当・牧尾太和記者)

■首都圏では大きな地震への備えが必要

日本地震学会会長・名古屋大学の山岡耕春教授によると、2つの地震とも、海側の太平洋プレートが関東の地下に潜り込むことに伴って起きた地震で、「関係がないとは言い切れない」と分析しています。6日未明に地震が起きた千葉県北西部は、“地震の巣”ともいわれるほど地震が多い場所です。

2005年、この地域を震源とした地震では、東京都・足立区で震度5強の強い揺れを観測し、けが人も出ました。

専門家は、今後、さらに大きな地震が起きるかはわからないとのことです。しかし一般論として、地下の構造が複雑で地震が多い首都圏では、いつ大きな地震が来ても良いように備えておく必要があると説明しています。

■求められる「分散避難」

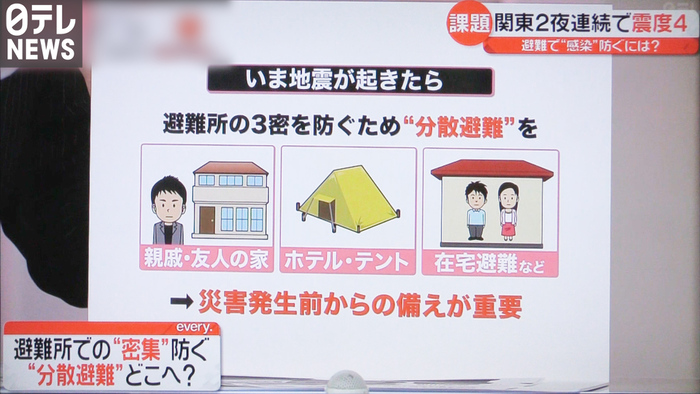

いま地震が起きた場合、どうやって感染を防ぎながら避難するかということですが、避難所の密集を防ぐために「分散避難」ということが求められます。

具体的には指定の避難所以外に、親戚や友人の家やホテル、テントでの避難、さらに自宅が安全であれば在宅避難もひとつの選択肢です。

親戚や知人の家に避難することがベストだと考えた場合は、災害発生後に「避難させてください」というより、いまのうちに「万が一の時には、避難させてください」と事前に伝えておくことが大切です。

また、自分自身で健康管理をすることも重要なので、体温計などを持っていくことも必要です。

“コロナ禍”の日常生活が避難先でも送れるよう、災害が発生する前からの備えが重要となってきます。

2020年5月6日放送 『news every.』より

【関連記事】