DASH海岸 ~イカの王子様とお姫様は無事生まれるか!?~

7月上旬の横浜DASH海岸。4日降り続いた雨がようやく止み、海岸に姿を現したのは…なんとメダカ!?

「なんで海に?本来は川の魚なのに」と桝が言うように、メダカと言えば川にいる魚だが、大雨の影響で、川から流されてきたと思われる。

本来、川の魚は塩分の強い海では死んでしまうが、メダカには海水を吸っても余分な塩分を排出することのできる塩類細胞があり、多少の塩水にも適応できる。

しかし、その塩類細胞も長くは機能せず、海だと弱ってしまい、いずれ死んでしまう。

そして何より、今回見つかったメダカは、観賞用に品種改良されたヒメダカという種類であり、自然に放つのはあまりよくない…。

そこで、自宅でメダカを飼っている桝が連れて帰る事に。

「まさか海からメダカを持って帰るとは…」

大雨の影響でDASH海岸に流れ着いたのは、生き物だけではなく、プラスチックなどの大量のゴミも。

そんな大量のゴミに混じっていたのは、パックに入った納豆(未開封)。

DASH島などで数々の激臭を体験してきた城島は「匂いはしない」というが、桝と木村さんは「くっさ!」と悶絶するほどの激臭。

「この納豆を利用して仕掛けを。臭いが強い方が生き物来ますもんね」

臭いだけではなく、納豆には、海の生き物の大好物のアミノ酸がたっぷり。

そんな納豆を調査用のカゴ網に入れ、深場に設置。「ワクワク感がハンパない」

設置して5日後、カゴを回収してみると…「めちゃくちゃいる!」

納豆の臭いとアミノ酸に誘われてカゴに入っていたのは、ナマズの仲間で背中と胸のヒレに毒針を持つゴンズイ。チャームポイントのヒゲには、味蕾と呼ばれる臭いや味を感じる細胞がびっしりで、アミノ酸などのわずかな臭いや味もキャッチすることができる。

納豆に引き寄せられていたのは、コブヨコバサミという、東京湾最大級のデカいヤドカリ。

触角の先にある感覚毛と呼ばれる高性能センサーで、エサの臭いを敏感に察知する。

そんなヤドカリは漢字で書くと「宿借」。その字の通り、貝殻を宿にして柔らかい体をガードする。

体の成長に合わせて、生涯数十回も宿を変える。

今回見つかったコブヨコバサミは全長15㎝。「この大きなヤドカリを支えるだけ、大きな貝も増えている」

開発が進む東京湾は、巻貝が住む磯や砂地などの環境が激減。そのため、ヤドカリ界は、深刻な物件不足。

しかし、13年間、人が手を入れて整備してきたDASH海岸には、コブヨコバサミが成長するのに必要な、色々なサイズの巻貝が。

「嬉しいなあ」「まだまだDASH海岸も良くしたい。生き物が増えてくれたらいいなあ」

生き物が増えてほしい海は、DASH海岸のある工業地帯だけではなく…

「城ヶ島」「イカがそろそろハッチアウトする」

東京湾の入り口の城ヶ島で、産卵するための海藻が無くて産卵することができないアオリイカ達のために、山から切り出した間伐材を使って産卵場となる『茂の森』を作ったのは、初夏の事。

設置から10日後、皆が見守る中、アオリイカ達が次々と『茂の森』に卵を産み付けていった!

その日1日で産み付けられたのは、およそ2000房!「感動!」

親達は産卵にすべてのエネルギーを注ぎ、その生涯を終える。

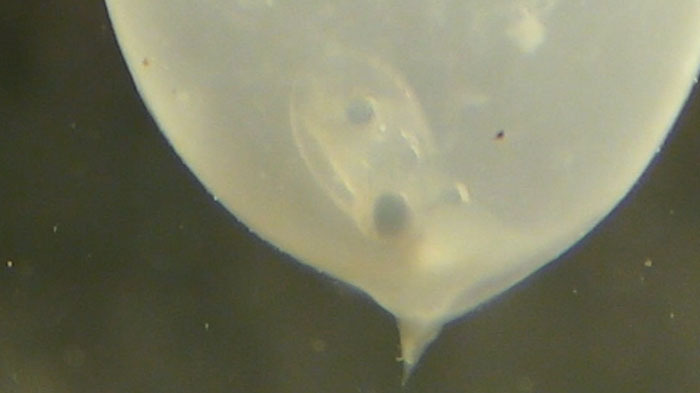

一方、残された愛の結晶の卵は親なしでふ化する。5mm程の卵が入る15㎝の房は、お母さんから子へのギフト。

この房は、“卵の鞘(さや)"と書いて卵鞘(らんしょう)と呼ばれ、分厚い寒天質が卵を衝撃から守る。

さらに、イカや卵も大好物なウツボなど獰猛な肉食魚達に食べられないように、房の中には魚が嫌うバクテリアが住んでおり、食べられてしまう事がない。

『茂の森』に産み付けられたおよそ1万個の卵が、ふ化するのは1~2か月後。それまで見届けなければ。

産卵から10日後、早くも変化が…。「色が変わった!」

真っ白でツルツルだった房の表面に、珪藻(藻)がついて色が茶色くなり、形もくびれができていた。

房の中の卵も、5㎜から3倍の15mmの大きさに!

「まず第一段階、成長できた!」

房の表面には「もしかして、海のバルタン星人?」

それは、DASH海岸でもおなじみの、エビやカニと同じ甲殻類のワレカラ。そんなワレカラの大好物は珪藻。

「イカは親がキレイにしてくれないけど、ワレカラがキレイにしてくれる」

卵は、房を通して海中の酸素を吸っているため、表面に藻がつきすぎると呼吸ができなくなって死んでしまう。

タコの場合は、お母さんが24時間つきっきりで藻を掃除してくれるが、イカは掃除してくれる親の代わりに、ワレカラが食事をする事でキレイにしてくれる。「お互いが助け合ってる」

産卵から17日後、卵が膨らみ、房の表面がボコボコに。房の中では、徐々に体の形ができはじめていた。

そして、27日後には、えんぺらや骨が発達し、すっかりイカの姿に!「カワイイ!」

さらに、赤い目もできていた。赤色はまだ未完成な証拠で、まだ外の世界はぼんやりとしか見えていない。

その目が黒くなり、完成したのは、それから5日後の32日後。その頃には、体の中に墨袋も!

イカの炭は粘り気があり、吐き出せば海の中でも広がらずに自分の分身になり、それを囮に逃げることができる。

そんな海の忍者、特技は墨を使った分身の術だけではなく、色素胞と呼ばれる色を変える細胞を使って、体の色を変えて、威嚇をしたりコミュニケーションをとることも。

そんな色素胞が、こんなに小さいうちにしっかりと!

「小さいけれど、立派なイカになってきた!」

さらに、房の中では足を一生懸命動かして、泳ぐ練習を始めていた。

赤ちゃんが外の世界に出るためには、お母さんが作ってくれた房を力いっぱい破る必要があり、腕を鍛え、小さくジャンプを繰り返すことで、その力をつけている。

ハッチアウトまであと少し!しかし、思わぬ問題が…

翌日、再び様子を見に来ると…「ちょっと待って!『茂の森』にスゴい数の魚が!なにこれ!」

体長5㎝ほどのネンブツダイが大集結し、『茂の森』を取り囲んでしまっていた。その数およそ3000匹!

このネンブツダイ、実は、何でも食いつく貪欲な大食漢で、釣り人からは“最悪のエサとり"とも呼ばれている。

イカの赤ちゃんも大好物で、卵の周りを待ち伏せし、ハッチアウトした赤ちゃんを食べてしまう。

「ネンブツダイに罪はないけど、アオリイカを増やすために対策を」

近年減少中の東京湾のイカの王様・アオリイカを復活させるため、対策に乗り出すことに。

しかし、相手は漁師の網をもすり抜ける小さな体。捕まえるのは難しい。

そこで、城島が向かったのは、三浦市のファーム髙仁。ご主人の髙梨さんに分けて頂いたのが、急な大雨で水を大量に吸ったことで割れてしまい、売り物にならず、畑に放置されていた大根6本。

「これは、海のために有効活用させていただきます。ありがとうございます」

頂いた大根で作るのは…「大根で海バージョンのカカシを作る」

大根に顔を書き、切り込みを入れて足を作れば、見た目はアオリイカそっくり。

イカの赤ちゃんを食べるネンブツダイだが、そのネンブツダイは、親のアオリイカにとっては大好物。

このイカのカカシを、卵を守るように設置すれば、ネンブツダイが警戒して近寄ることができず、食べられることなくハッチアウトできるはず。

そして、産卵から37日目。大根イカを設置すると、その効果はすぐに表れた。

人間が近づいても逃げる事が無かったネンブツダイだが、大根イカが揺れるだけで逃げ出し、まるで大根イカにバリアが張られているかのように、ネンブツダイが避けて泳ぐ。

「ネンブツダイに対して、カカシ作戦大成功!」

食事のチャンスを奪ってしまったネンブツダイ達には、おわびに桜えびをプレゼント。

イカの赤ちゃん達は、5日前はジャンプで精いっぱいだったのが、卵の中で元気に泳ぎ回っていた。

この動きは、外に出る前に行う最後の練習。

そして、膜に頭を押し付けて30秒後…卵からハッチアウト!

「お~!でた~!!!」

ハッチアウトした赤ちゃんは、大根イカがネンブツダイをおさえている隙に、泳いで一気に上昇し水面へ!

最初の1匹を皮切りに、別の赤ちゃんも次々とハッチアウトし、水面を目指す。

「これから長い旅が始まる」「頑張って大きくなってね~!」

水面まで無事にたどり着けた赤ちゃん達は、浅瀬で群れを作り、自分と同じサイズのエビなどを食べ、1か月で5㎝まで成長する。

水面にやって来た赤ちゃんを優しく網ですくいあげ、健康状態をチェック。

今はまだ、体長は約7㎜だが、これが成長すると、イカの王様と呼ばれるようになる。

「感動!」「命の尊さを教えてくれる」「どんどん大きくなって東京湾に広がってもらいたい」

そして、感動のハッチアウトから1か月後。共にハッチアウトを見守った石橋さんが、体長約5㎝のアオリイカの赤ちゃんの群れを発見!

「本当にうれしい。いっぱい生まれてくれて。頑張って大きくなって戻ってこいよ!」

『茂の森』育ち、1万匹のイカの子ども達は、東京湾に広がってくれるか…?