| 第1466回 2019.03.10 |

珍しい部活 の科学 | 水中の動物 |

北海道上士幌高校熱気球部や藤枝順心中学・高校のアルプホルン部など、実は日本全国には、あまり聞いたことのない珍しい部活がたくさんあるんです!中でも、今回目がテンが注目したのは、愛媛県にある、日本で唯一の水族館部。高校の教室に、なんと2000匹以上の生き物が!さらに、世界初の大発見を成し遂げた部員も!海洋学の専門家も仰天のすごい研究の中身とは?

今回の目がテンは、「珍しい部活」を科学します!

水族館部とは?

今回、訪れたのは愛媛県立長浜高校。こちらにある「水族館部」とは一体どんな部活なのでしょうか?出迎えてくれたのは、水族館部の顧問で、普段は生物を教える重松洋先生。そして、2年生で部長の渡邊楓大くん。実はこの日は水族館部が部活の一環として運営する、校内水族館の月に一度の一般公開日。地元住民や観光客で賑わっていますが、この日を迎えるためには、日頃からの準備が大切なんです!ということで、普段の様子を見せていただきました!

平日の学校にお邪魔してみると、いきなり水槽発見!そして、ミズクラゲが泳いでいます!さらに廊下を進むと、そこには『長高水族館』の看板が!

教室や廊下、中庭など校内のいたるところに水槽を発見!まさしく学校全体が水族館。

そして、放課後になると、部員たちの活動が始まります。部員一人一人に担当の水槽があり、掃除をしたり、エサをあげるなど、生き物たちの体調管理をしています。水族館部は海や川の生き物が150種2000匹以上も飼育。

実は、長浜高校の立地は海に面し、さらに川の河口にも位置するため、水族館部にはうってつけの環境。ここで飼われる生き物は、生徒たちが釣ったものや、漁師さんからいただいたものばかりなんです。

でも、そもそもなぜ、長浜高校は校内に水族館を作ったのでしょうか?

今から遡ること84年前、この大洲市長浜地区には、地元住民から愛される水族館がありました。しかし1986年、施設老朽化のため、惜しまれながらも閉館。そんな愛された水族館の復活を願い、立ち上がったのは、重松先生と生徒たちでした。そして、彼らの地道な活動が実を結んだ1999年、日本初の高校内水族館として、「長高水族館」が創設されました。今年は水族館創設20周年という記念すべき年。この水族館部のユニークな活動が注目され、書籍にもなったんです。

それでは、水族館部の一般公開日の活動を見せてもらいましょう!

1年生の濱崎くんが受け持つ水槽には、マツカサウオ。夜になると、緑っぽく、光るといいます。夜のマツカサウオを見てみるとホタルのように小さな光が。これは下顎の一部が光っているんです。下顎に発光バクテリアを溜め込んでいるため、光って見えるんだそう。その理由は、プランクトンやエサを寄せ付けたりするため。逆に食べられたりしないか不安になりますが、マツカサウオはウロコが硬いため他の魚に食べられにくいんです。

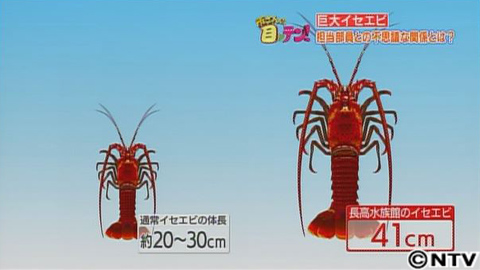

続いて、イセエビ担当の町田くん。実はこのイセエビは、漁師さんからいただいたもの。ここまでに大きいのは珍しいため、地元の新聞にも掲載されたといいます。通常イセエビの体長は20~30cmほどですが、このイセエビは2倍ほどもある41cm。

町田くんは、このイセエビに'将軍'と名前を付け、約1年間毎日世話を続けてきました。すると、ある時からイセエビの'将軍'とコミュニケーションができるようになったというんです。

今度は、中庭へと案内してもらいました。こちらは、生き物と触れ合える水槽。ウニやナマコがいます。さらに、大きな水槽には、1m50cmもあるドチザメや、コブダイ、ハマチなど大きな生き物がいます。今日はこの水槽の世話している、イベント班によるショーが行われるんです。長浜高校の水族館部は、生き物の世話以外に、「繁殖班」「研究班」「イベント班」の3つの班に分かれて活動しています。

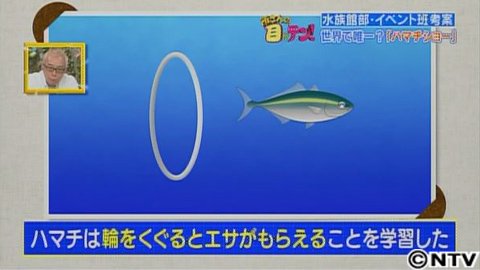

今回、イベント班が行うショーは、ハマチの輪くぐり!

これはイベント班の3年生、冨永くんが考案したもの。投げたエサに反応するハマチの姿を見て、それを利用すれば、輪くぐりができるんじゃないかと考えたとの事。実は、魚には種類に関係なくある程度学習能力があります。このハマチの場合は、輪をくぐるとエサがもらえる事を学習したため、輪くぐりができるようになったと考えられます。

最後に、繁殖班が担当している水族館部のシンボルの魚を見せてもらいます。祝さんは繁殖班で、クマノミ類の繁殖を行なっています。こちらの稚魚はカクレクマノミの仲間ペルクラウン・アネモネフィッシュ。その卵が、石についているオレンジ色のもので、8日ほどで孵化します。稚魚はとても繊細なため水温や海水の塩分濃度、エサなどの管理が重要なんです。

長浜高校水族館部は、部員たちが毎日心を込めて生き物たちの世話を続け、人々から愛される水族館を運営していました。

研究班のすごい研究とは?

今回、すごい研究をしているという水族館部・研究班の部員を訪ねました。“チーム・ニモ”という名前で研究班で活動を続けている3年生の重松楽々さんと1年生の河原羽夢さん。2人は、先輩方から引き継いだ研究を行っています。実は、その先輩とは楽々さんのお姉さん。とってもすごい研究をしていたんです。

2015年、世界中の高校生が競い合う、科学のオリンピックと呼ばれるコンテストにお姉さんたちは出場し、その研究成果で4位に輝く快挙を成し遂げました。

チーム・ニモは、その研究を引き継ぎ、さらに研究を前に進めています。では、世界4位に輝いたすごい研究とは、一体どんな事なのでしょうか?ということで、楽々さんのお姉さんにお話をお伺いしました。

当時世界4位に輝いた研究をした現在大学2年生の重松夏帆さん。夏帆さんは長浜高校・水族館部で、初代チーム・ニモとして、研究を行っていました。その夏帆さんのすごい研究は都内の水族館にも、その功績が記されています。

夏帆さんの研究は、「カクレクマノミはどうしてイソギンチャクに刺されないのか?」。初代チーム・ニモは、映画ファインディング・ニモで有名になった"カクレクマノミ"と"ハタゴイソギンチャク"の関係を研究していました。実は、イソギンチャクは毒を持つため、共生できる魚はとても珍しいんです。イソギンチャクに魚が近寄り、その触手に触れると、毒針が発射され魚はマヒ。イソギンチャクはその魚を捕らえ、エサとします。では、なぜカクレクマノミはハタゴイソギンチャクに刺されることなく、一緒に暮らすことができるのでしょうか?

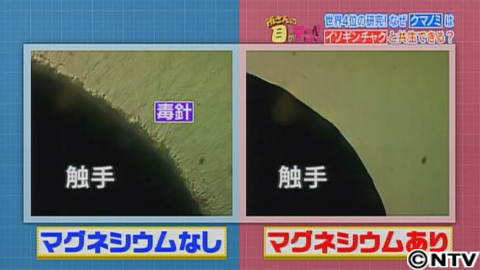

まずチーム・ニモが行ったのは、ハタゴイソギンチャクの触手をさまざまな溶液に浸して、毒針の発射を観察する事でした。そしてそこから、マグネシウムがあると、毒針が発射されにくくなることを発見したんです。

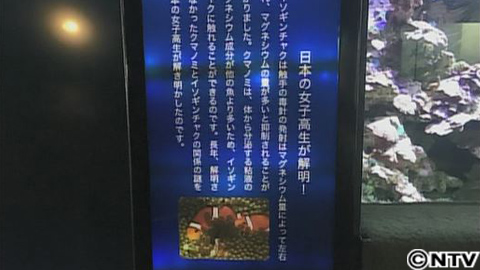

毒針の発射に“マグネシウム”が関係している、これは世界で初めて確認された大発見でした。続いて夏帆さんが着目したのは、カクレクマノミの体にある粘液。カクレクマノミの体の周りの粘液には、マグネシウムがたくさん含まれていることが分かりました。つまり、カクレクマノミは体が高濃度のマグネシウムに覆われているので、ハタゴイソギンチャクの毒針に刺されることなく、むしろそれに隠れて暮らすことができるんです。

これらの研究が科学のオリンピックで世界4位に。さらに、夏帆さんはこの研究の後、同じ刺胞動物のクラゲにも、これと同様の性質があることを発見。そして、高校を卒業。現在は大学で生物の勉強をしています。

しかし、ここで研究を終わらせなかったのが、妹の楽々さんでした。クラゲの研究を引き継ぎ、2代目チーム・ニモとして研究に没頭。すると、新たな発見がありました。クラゲはマグネシウムだけではなく、カルシウム濃度が高い時も毒針を発射しにくくなることを確認したんです。そこで、マグネシウムとカルシウムを配合すると、より効果があるのではないかとの予想を立て、研究を進めました。

実際に、楽々さんたちの実験を見せてもらいました。

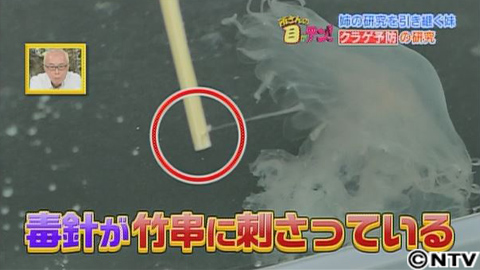

用意するのはクラゲと、竹串。まず比較として、何も塗っていない竹串をクラゲの触手につけてみます。すると、触手が竹串にくっついていることが分かります。これは毒針が竹串に刺さったからなんです。

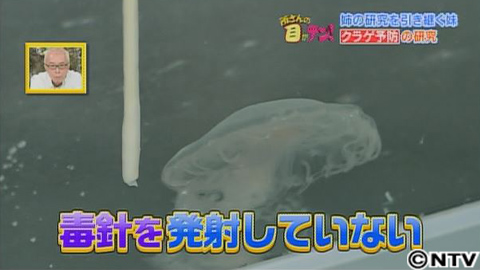

次に、マグネシウムとカルシウムを塗った竹串で行います。触手につけてみると、竹串はくっつきません!何度触れても、毒針は出ていないことが分かります。

このような実験を何度も繰り返すうち、マグネシウムとカルシウムの黄金の配合比を見つけたんです。そして、この研究に着目した企業と実用化に向け、クラゲ予防クリームの共同開発を行いました。こうして、楽々さんたちが高校生活をかけて開発したのが、こちらのクラゲ予防クリームです。

先輩から後輩たちに代々引き継がれた研究がやがて世界的な大発見やさらには人類のためになる実用品開発にまで繋がっていたんです。