| 第1634回 2022.07.17 |

奄美・沖縄SP [沖縄・瞬間ハンター編] |

場所・建物 水中の動物 |

もうすぐ夏休み!ということで、今回は奄美・沖縄スペシャル!今回、3人の実験プレゼンターたちが、生き物の貴重な姿をハントします。前回、奄美で、裕太さんがアマミノクロウサギに!佐藤アナが、色とりどりの魚に出会うことができました!

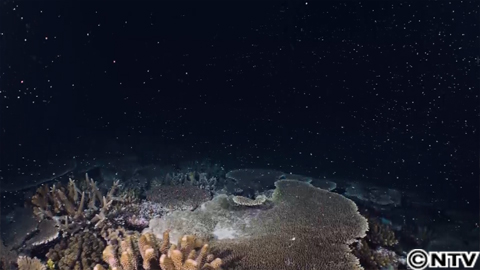

そして、後半戦は、瞬間ハンター金丸慎太郎さんが、沖縄でダイビング!狙う瞬間は、ダイバーなら一度は見たい「サンゴの一斉産卵」。それはまるで、宇宙に広がる無数の星のような光景と言われているんです。さらに、沖縄の海の生き物の貴重な瞬間もハント!

今回の目がテンは、奄美・沖縄スペシャル!沖縄・瞬間ハンター編です!

そもそもサンゴとは?

金丸さんが訪れたのは、沖縄県の中部に位置する恩納村。沖縄本島屈指のダイビングスポットです。そんな美しいビーチで狙う瞬間は、サンゴの一斉産卵。案内してもらうのは、沖縄の海に惹かれて15年、ダイバーの山口さんです。

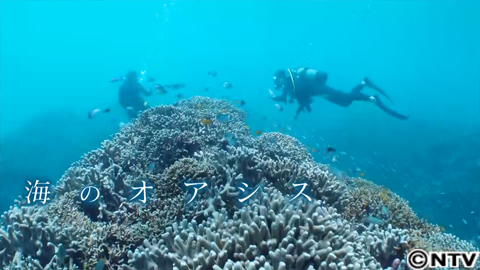

サンゴの産卵は、暗い夜の海に起こる神秘的な光景。ということで、まずは日中のサンゴを見にいきます。ダイビングスポットは、船でおよそ10分の場所。早速、準備を整え、海へダイブ。沖縄のサンゴを観察します!

沖縄の海の特徴は、なんといってもこの水の透明さ!水中でどこまで遠くを見通せるのかの指標である「透視度」は、この日は、20m。

でも、なぜ沖縄の海はこの透視度が高いのでしょうか。その理由の一つは、「プランクトン」。沖縄の周辺には黒潮が流れていて、黒潮は、流れが早く、栄養塩濃度が低い海流なので、必然的にプランクトンが少なくなります。

プランクトンが少ないと太陽光が海底までしっかりと届き、海の中でもはっきりと見えるため、透視度が高くなるのです。

そうこうしているうちに見えてきたのは、見渡す限りのサンゴ。

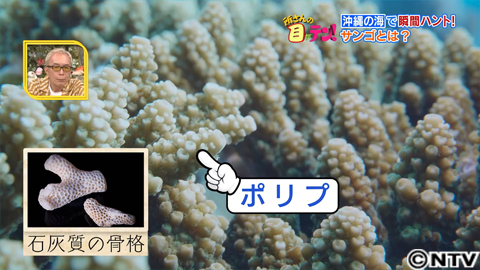

このサンゴ、キレイなだけではなく他の生き物たちにとってなくてはならないもの。サンゴは、クラゲやイソギンチャクと同じ「刺胞動物」に分類される生き物。自ら餌を食べ栄養を得る以外に褐虫藻と呼ばれる植物プランクトンを細胞内に共生させることで、光合成でも栄養を得ています。そして、サンゴは代謝に伴って、粘液を出すのですが、その粘液が、海中の様々な有機物を絡めとり、他の生き物の食べるエサになるんです。サンゴは生態系において重要な役割を担っているのです。地球温暖化をはじめ、沿岸開発によってサンゴが数を減らしていることが問題になっており、恩納村ではこのサンゴを守るため保全活動を行っています。 石灰質の骨格と「ポリプ」と呼ばれる小さな個体が無数に集まったものを群体サンゴといい、ポリプの口の部分から、エサである動物プランクトンを食べ、排泄、産卵を行います。

そして、自らの石灰質の骨格を長い時間、積み重ねてできた地形を、サンゴ礁といいます。サンゴ礁は複雑な地形で、隙間が多くあるため、そこに様々な生き物が棲みつきます。サンゴは、生き物にとって、大切な生活を支える場、まさに海のオアシスだったんです!

海の生き物の貴重な姿をハント!

サンゴの産卵は夜のため、日中の時間を使って、体験ダイビングでは見られない、生き物の姿を捉えます。金丸さんがまず向かったのは、なんと穴の中。L字になっている水中トンネルに潜っていきます。水深はおよそ25m、一体なにがあるのでしょうか。

目の前に現れたのは、太陽の光が青白く注ぎ込み、無数の魚の群れを照らす幻想的な光景。

泳いでいるのは、「リュウキュウハタンポ」。夜行性で、昼間は薄暗い岩陰で潜んでいます。特殊な地形が生み出す、息をのむほどの絶景です。

続いて岩礁で、なにかを発見!ライトを当てて見るとキラキラと光る生き物が!これは「ウコンハネガイ」という沖縄諸島に生息する二枚貝。

実は、自ら発光しているのではなく、殻のふち近くに光を反射させる細胞があるため、ライトを当てると点滅するように光って見えるのです。そして、砂地ではタイヤに顔を突っ込んで寝ている、アオウミガメ。そして甲羅についているのは、コバンザメ。

アオウミガメのエサのおこぼれを狙っているんです。

そして、金丸さんが訪れた時期は、サンゴだけではない、様々な生き物の繁殖シーズンでもあるんです!まず、出会ったのは、国内では沖縄にしかいない、「トウアカクマノミ」。ほかのクマノミと違い、砂地のいるイソギンチャクと共生しています。

この時期はちょうど、卵のお世話を行っているんです。砂地に生息しているため、石や貝殻を持ってきて卵を産みつけています。オスがヒレを動かし、卵に口をつけていますが、これは、卵に新鮮な海水を送っているところ。一生懸命にお世話をする健気な姿を見ることができました。

次に、出会ったのは、様々な種類の魚の群れ。実はこれ、岩に産んだ卵を他の魚が食べている様子。卵の親は、このオヤビッチャという魚。岩肌に張り付いている青みがかかっているのが卵です。

食べられないように、親が他の魚を追い払っています。卵を守るのは、オスの重要な役目。

続いて、出会ったのは、群れで見られるコガシラベラ。

集団で産卵する光景を見ることができるんです。群れを作って泳いでいると、一気に集まり、卵と精子を放出。コガシラベラの放卵放精です。

沖縄の海に息づく、命の営み。なかなかお目にかかれない、貴重な生き物の姿をハントできた金丸さんでした。

沖縄の海でサンゴの一斉産卵をハント!

時刻は夜の8時。今回狙う、サンゴの産卵は、5月〜6月の大潮の前後に起こりやすいと言われています。まずは、山口さんと一緒に産卵の兆候があるのか、確認します。暗い海の中、ライトをたよりに、サンゴを観察していきますが、残念ながらこの日は産卵の兆候は見当たらず終了。

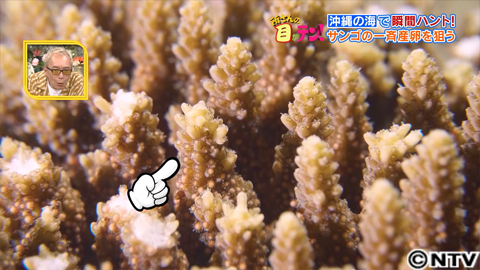

そして、2日目。この日も、産卵の兆候を探していきます。すると、山口さんが、産卵の兆候を発見。サンゴに近づいて見てみると、ピンク色の球体があるのがわかります。

これはセットと言い、卵と精子が入ったカプセル「バンドル」が、放出段階に入ったことを示しています。このセットが起こると、その日の夜にバンドルを放出する、産卵が始まる可能性が高いのです。

金丸さんも、その様子をバッチリ確認!あとはバンドルが飛び出てくるのを待つだけです。

そして待つこと、20分。ついにサンゴの産卵が始まりました。たくさんのバンドルが放出。そして、他のサンゴも次々と産卵が始まっています。サンゴの一斉産卵、まさに夜空に広がる無数の星のようです。

卵と精子が入ったバンドルは、海中に飛び出た後に、はじけて交じり合うことで、受精し、新たな命を誕生させるのです。金丸さん、生命の誕生を目の前で見ることができました。

この一斉産卵を行う理由は、魚から卵の捕食を回避するため、そして、卵と精子が海中で出会いやすくして、多くの子孫を残すためと考えられています。

新しい命が生まれる神秘的な瞬間をハントできました!