冬の北海道で野生生物の撮影に挑戦!後編【2025/3/23 所さんの目がテン!】

歩くことを楽しむために整備された長距離の道・ロングトレイルは、美しい景色を堪能でき、植物や野生動物たちの観察もできる、まさに歩く旅を楽しむための道。今回は2024年10月に開通した北海道東トレイルで、きょうきょうこと湯上響花が野生動物の撮影に挑戦。3月23日(日)日本テレビ「所さんの目がテン!」では、その模様の後編をお届けしました。

幻のキツツキ・クマゲラの撮影に挑戦

きょうきょうが野生動物の撮影に挑戦しているのは、釧路市から羅臼町までの全長約410kmをつなぐロングトレイルとして2024年10月に開通した北海道東トレイル。釧路湿原国立公園、阿寒摩周国立公園、知床国立公園といった3つの国立公園と地域を結ぶ道で、ルート上では自然の状態の野生動物を見られることができるといいます。

前編に続きお届けする後編。後編ではまず阿寒湖で国の天然記念物・クマゲラの撮影に挑戦します。

キャンプ生活3日目、マイナス10度近い極寒の朝。早起きして阿寒湖へと向かいます。この日は天候が良くなく、雪が降るという動物撮影には悪条件。不安を覚えながらも、ガイドをつけず一人で幻のキツツキ・クマゲラを探していくきょうきょう。

雪が降る中野鳥の姿を見つけるのは至難の業。3時間ほど粘り、さらに場所を移動して探しましたがクマゲラは見つかりません。この日はクマゲラには出会えず。阿寒湖での撮影は明日が最後となり、クマゲラを見つけられるのか不安が募ります。

夜、焚き火を囲みながら「すっごい大変ですね。集中力、体力、気力全部使う感じ。ギャルメイクを脱いで(テレビに)出たことないんですけど、多分まつ毛が取れる・取れないとか気にしてたらいいものは撮れないと思ったので、今回は本当に素の自分のまま頑張るっていう、これは私の目がテン!への覚悟なので」ときょうきょうは今回の撮影にかける熱い思いを語りました。

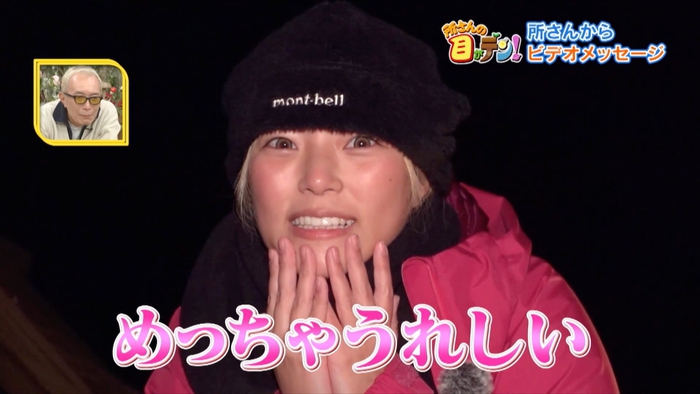

そんなきょうきょうに、所ジョージからビデオメッセージが。寒さを気遣いながら「辛抱はスタジオで花となるから、辛抱すればするほど花となるから。ただ、ギリギリまで攻めないでね。危ないからね。頑張ってください」と所。それを見てきょうきょうはますますやる気に火がついたよう。

ついにクマゲラを発見

翌日、天候も少し回復し、阿寒湖の森で一人クマゲラの姿を狙います。すると森の中で響き渡るコツコツという音に気付きます。その動物は北海道にだけ生息するエゾオオアカゲラでした。

体長28cmほどのキツツキの仲間で、胸からお腹にかけての縦縞が特徴。木をつつくのは、エサとなる虫を探したり、巣作りをするためです。

きょうきょうが不思議な鳴き声に耳を傾けていると、ついにクマゲラを発見。逃げないようゆっくりと近づき、撮影に成功しました。

国の天然記念物・クマゲラは体長約50cm前後。日本に生息するキツツキ科の中では最大で、北海道と東北の一部にしか生息しておらず、絶滅危惧II類に選定されています。特徴は黒い体に赤い頭で、クマゲラがいる森は豊かな環境の象徴と言われています。

キツツキの仲間が作り出す樹洞は、森にすむ鳥類や哺乳類などの生き物にすみかとして再利用され、森林の生態系において重要な役割を果たしています。そのような生態系にとって重要な生物種はキーストーン種と呼ばれ、キツツキは、森林生態系におけるキーストーン種として知られています。

知床でオオワシやオジロワシを撮影

続いてきょうきょうが訪れたのは今回の最終地点、世界自然遺産・知床です。

知床にはトドやアザラシなど海で見られる生き物から、エゾシカやエゾリスなど森に暮らす生き物まで、たくさんの野生動物が生息しています。

その中できょうきょうが撮影したいのは、釧路湿原(前編で紹介)でシャッターチャンスを逃した、国内最大級の猛きん類・オオワシ。

まずは知床の森を探していきます。この森は、エゾマツやトドマツなどの針葉樹林、そしてミズナラなどの広葉樹林が入り混じった場所。雪深い森のためスノーシューを履いて散策。

フィールドサインである動物の痕跡を探しますがなかなか見つからず、前日に降った大雪の影響か、鳴き声もあまり聞こえません。

しかし森を抜け雪原へ出ると、奥にオホーツク海が見え、さらに先へと足を進めると絶景が。きょうきょうが「氷の神殿みたい」と感動したフレペの滝。この滝は山に降り注いだ雨や雪どけ水が地下水となって断崖にしみだしたもの。その水はオホーツク海へ流れていき、冬になると凍り青白い氷の柱となるのです。

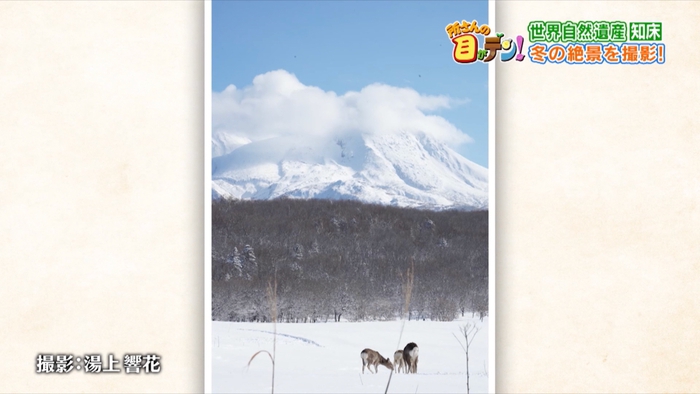

さらに、知床半島の最高峰である羅臼岳の絶景も。青空と雪のコントラストが美しく、この時期にしか見られない絶景です。他にも羅臼岳とエゾシカ、そして雪原を歩くエゾシカの姿も撮影することができました。

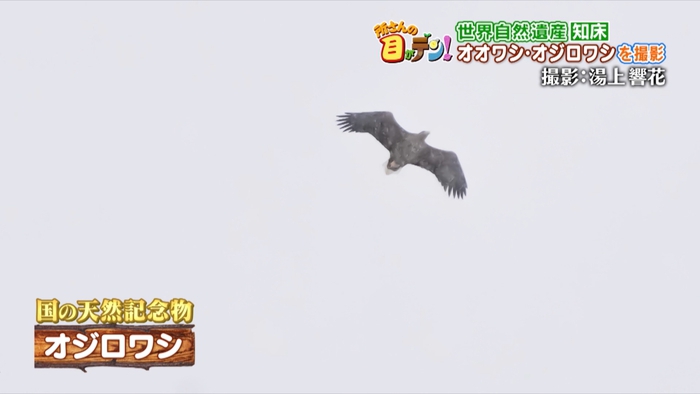

そして最後のターゲット、国の天然記念物であるオオワシ、オジロワシ。知床の森を離れ、より可能性の高い海岸沿いへと移動し空を見上げて探します。

しばらくするとオジロワシを発見し、写真に収めました。国の天然記念物で、絶滅危惧II類に選定されているオジロワシ。冬になるとロシアなどの北の方から、越冬のために北海道へとやってきます。

そしてオオワシもやってきました。大きな羽を広げ、滑空する姿は迫力があります。オオワシも国の天然記念物で、絶滅危惧II類に選定されており、越冬のために飛来してきます。体長は約1m、羽を広げると2mを優に超え、日本にいる猛きん類の中で最大級の大きさを誇ります。飛ぶ瞬間も撮影することができました。

オオワシやオジロワシをはじめ、たくさんの生き物が生息している知床。これには流氷の存在が深く関わっているのだそうです。

北海道立オホーツク流氷科学センター 学芸員 桑原尚司さんによると、「流氷の底の部分に茶色く見える部分があるんですが、アイスアルジーという植物プランクトンが住んでいる、その植物プランクトンの色なんです。春先に暖かくなって、植物プランクトンが大繁殖をします。それを食べに動物プランクトンが、それ(動物プランクトン)を食べに魚が来て、(魚を)クマやキツネや鳥や昆虫が食べて、それらのフンが木々の肥料となって森を豊かにする。海と川も栄養的にも繋がっている」とのことです。流氷が起点となり、生き物の循環が生まれ、知床が豊かな生態系の場所となっているのです。

今回、冬の北海道で野生動物の撮影を行ったきょうきょうは「私は目がテン!で地球の楽しさを伝えていきたいなっていう使命を感じました」と感想を語りました。

出発前にカメラのレクチャーを受けたTokyo Bug Boysの平井文彦さんからは、撮影した写真について「初めての撮影とは思えない出来ばえです。過酷な条件下でよく集中力を保ったと思います。撮影のセンスがあるので、これを機会に生き物の世界をもっと覗いてほしいです」との高評価を頂きました。