個人宅の庭や保育園を国が認定 生物多様性の保全が図られた「自然共生サイト」異色の2か所を訪ねる【2024/6/9 所さんの目がテン!】

6月9日(日)放送の日本テレビ「所さんの目がテン!」では、去年10月に「かがくの里」も認定された、民間の取り組みなどによって生物多様性の保全が図られている区域を国が認定する「自然共生サイト」184か所のうち、異色の2か所を訪ねました。

「自然共生サイト」は全国で184箇所

この6月9日(日)は、「地球にいいこと、人にいいこと。」を考える日本テレビ系のキャンペーン「Good For the Planet ウィーク」期間(6月9日まで開催)中の放送となりました。

「所さんの目がテン!」では、2014年より、荒れていた土地を緑豊かで多種多様な生き物たちの命の営みの場へと変えていった「かがくの里」での活動に取り組んでいます。

そして去年10月、民間の取り組みなどによって生物多様性の保全が図られている区域を国が認定する「自然共生サイト」にかがくの里が正式認定されました。

現在、認定された自然共生サイトは全国で184か所。生物多様性を守っている他の認定場所ともこれから手を取り合っていきたいという思いのもと、今回は、気になる自然共生サイト2箇所を、かがくの里専任プレゼンター・阿部健一とTokyo Bug Boysが訪ねました。

絶滅危惧種がいる個人宅の庭

昨年、認定式後の交流会で出会ったのが、東京にあるご自宅の庭が自然共生サイトに認定されたという小田部家信さん。個人宅は184の認定場所の中でも唯一。認定された自宅の庭には絶滅危惧種がいて、そこが高く評価されたといいます。

そこで今回、阿部とTokyo Bug Boysの平井文彦さんが東京都西東京市にある小田部さんのご自宅を訪ねました。

小田部さん宅のお庭の広さは60坪。元々は上場企業の管理職をされていた小田部さんはその経験を活かし、現在は中小企業の顧問をしながら庭の整備に力を注いでいるそうです。

ここでは絶滅危惧種が4種類も継続繁殖しているといいます。「こちらが最初に作った池なんですけれども、ニホンアカガエルとアズマヒキガエルがすんでいます」と案内してくれました。

庭のポイントは、ビオトープとなっている2つの池。ビオトープとは「生物の生息空間」、大小にかかわらず、草地や森・池・川・海など、野生の生きものが暮らす場となっている場所のことです。

小田部さんは「ここは40年前から変わらないエリア」と話します。「小学生の頃から、カエル、両生類が好きで弟と2人で色々な池を作っていたんです」「タライを埋めてみたり、コンクリートだけで作ってみたらすぐ割れちゃって水が漏れちゃうとか、失敗を繰り返して、このプラスチックの池を埋めたらうまくいきました。ここはカエルのために作ったんです」と、カエル好きが高じて、40年前、小田部さんが20歳の時にカエルの住みかになればと作った池だそうです。その後樹脂製の成形池を埋め、水が減ったら水道水を足すなど池の環境を守ってきました。

周囲は宅地化で大きく様変わりしましたが、この庭と池は変わることなくここにあり続けました。

平井さんも「40年といえば街の様子もガラッと変わってくると思うんですけど、そこにずっと水辺があり続けるって、生き物にとってみたらすごくありがたい」といいます。

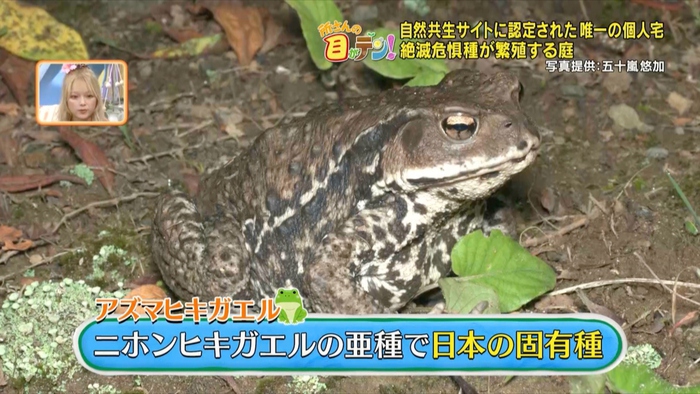

そこで池の周りにいるというカエルを探してみると、体長約10センチのアズマヒキガエルを発見。

ニホンヒキガエルの亜種で日本の固有種です。昔は東京でも家の庭などの小さな緑地に暮らしていたカエルだそうですが、場所によっては絶滅危惧種になっており、西東京市も該当しています。去年は「タヌキがカエルを食べにくるので、去年もかなりの数のアズマヒキガエルが食べられて、卵が1つしか残らなかったんです」という危機が。現在はタヌキへの対策として侵入防止ネットを取り付けているそうです。

じっとして動かないアズマヒキガエルですが、今は春眠に入っている様子。アズマヒキガエルは11月ごろ冬眠に入り、2月ごろ目覚めて繁殖を始めます。まだ寒く天敵がいない時期に卵を産んで、生まれた子供たちがより多く生き延びられるようにする知恵。産卵が終わった親ガエルが再び眠りにつくのが春眠。暖かくなり、餌が増える5月ごろに再び目覚めるそうです。

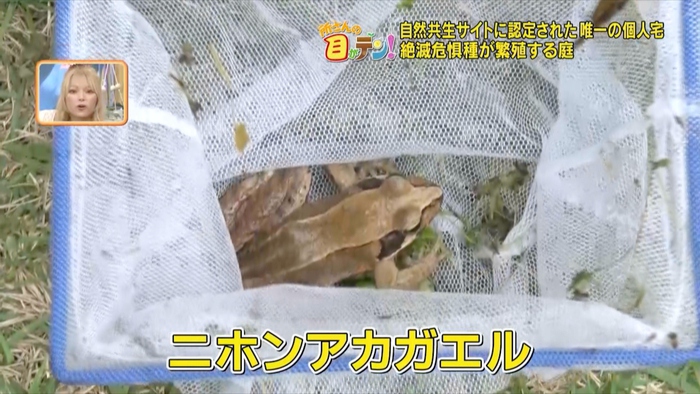

さらに、絶滅危惧種のニホンアカガエルも発見。池の中にはオタマジャクシの姿もあり、2種類の絶滅危惧種が継続繁殖するよう、今も水を足し続けているそうです。

春先にはアズマヒキガエルが20匹くらいになるという小田部さんの池。毎年集まるカエルが増えたため、2つ目の池も作りました。

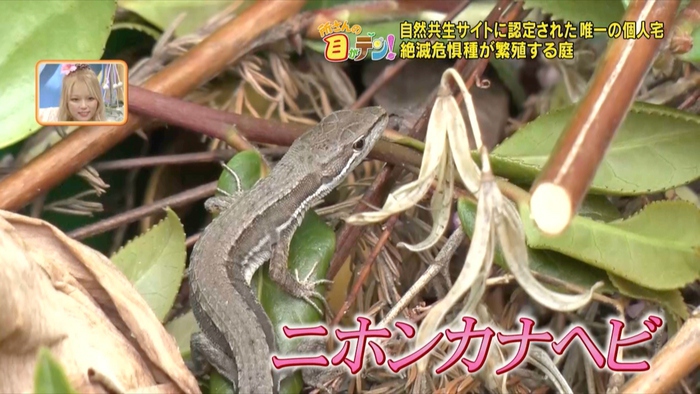

庭ではニホンカナヘビも発見。この庭では至る所で見られるのですが、東京都では絶滅危惧種として登録されています。

同じく絶滅危惧種(一部地域)のヒガシニホントカゲも生息しているといいます。池だけでなく、庭全体に草木を植え緑あふれる場所にしてきた小田部さん。そこには、ナミアゲハやオオカマキリ(幼虫)など様々な昆虫も集まっていました。

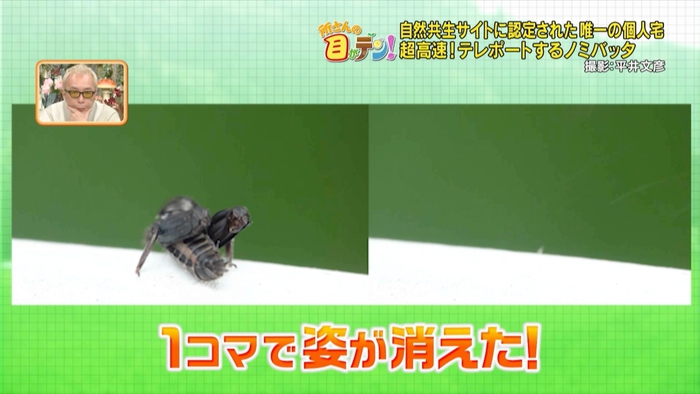

さらに平井さんはノミバッタを見つけ、「めちゃめちゃ速いんですけど、人間だと『消えた』という風に見えるんです。テレポートしたみたいにパッと消えるんですよ」といいます。ノミバッタは、体長5ミリという日本最小のバッタですが、跳躍がとても素早く、平井さんが撮影した映像を見てみると本当にテレポートのよう。通常、テレビでは1秒30コマで撮られていますが、たった1コマで姿が消えています。

高速で跳躍する秘密について「歩く時に脚を6本使わない。普通(の昆虫)は6本使うんですけど、ノミバッタは前の4本しか使わない。後ろ脚は跳躍する時にしか使わない。浮かせて歩いているんです」と平井さんは解説します。

歩行用の前足は4本あり、体の3分の2を占める巨大な後ろ脚は、跳躍のためだけの脚だといいます。体の100倍の高さまで飛ぶという高速跳躍は、天敵に襲われた時に役立つ能力。

その他にもハナバチやキムネクマバチなど昆虫もたくさん集まる庭。小田部さんは今後も、この環境を維持して生き物を見守っていくそうです。

元々森や田畑に囲まれていた土地にある保育園

続いては自然共生サイトに認定された保育園を訪ねました。茨城県で自然共生サイトに登録されたのはかがくの里を含む7か所。その中の一つが、今回訪ねた「つくば こどもの森保育園」。阿部、Tokyo Bug Boys平井さんに加え、Tokyo Bug Boysの法師人響さんも加わり3人で訪問。

まず園長の古谷野好栄さんに敷地を案内してもらうと、阿部は「保育園?(まるで)森ですね!」と驚き。古谷野さんは「在来種をそのまま残している」と話します。

この保育園の設立は2012年。元々森や田畑に囲まれていた土地ですが、クヌギやムク、シラカシなど当時からこの場所にあった草花や木々をなるべく生かして作られました。

「ここの建物を建てる時に、専門家の方に生物調査の依頼をして、どうやったら生き物を減らさないように(出来るのかを聞いて)、この建て方が木を一番残す建て方だということで」と古谷野さん。

植物についても解説してもらいました。桑科のヒメコウゾについては、「つくばは養蚕業が以前盛んで、その蚕の餌となっているのが桑だよと。文化的にちなんだ木も入れようかと、蚕影神社という地主さんにご協力いただいて苗木をもらって植えました」といいます。

この木を植えてから、クワコという蛾の原種がやってくるようになったそうです。実は、絹を吐き出すカイコは生産性を上げるため5000年以上も前に品種改良された種。その原種となったクワコは糸の量が少なかったことから、カイコが作られたのです。

平井さんは「葉に鳥のフンが落ちていると思っていたらそれが幼虫かもしれません。鳥のフンに擬態しているので」と、クワコの幼虫について話します。小さいうちは鳥のフンに擬態し、大きくなると、今度は木の枝に擬態して天敵から身を守ります。

続いてアシナガコガネを発見。後ろ脚が長いのが特徴で、「うまく飛べずによく落ちる」と平井さん。さらに、泡の中にいるのはシロオビアワフキ。泡をまとって天敵から身を守ります。

この保育園で特徴的なのは、ビオトープ管理士でもある職員が在籍していること。ビオトープ管理士の山崎順子さんは「園児達、人間の生活、生き物の生活、どちらかに偏ることなく、うまく調和して共生していけるような園づくりをお手伝いさせていただいております」と話します。

園内にはビオトープと書いてあり、池など水の有無は関係なく命がある場所はすべてビオトープになります。山崎さんが日々の園の環境を管理し、週に一度は外部から専門家を呼んだビオトープ教室も開いているそうです。

そして子どもたちが外遊びする時間に。虫などを捕まえる容器と図鑑を手に、子どもたちが生き物を探していきます。

「みて!ダンゴムシ!」と手に持った昆虫を次々に見せてくれます。子どもたちに大人気だったのはオカダンゴムシで、金色の模様があるのがメスだそうです。

虫に詳しいTokyo Bug Boysは子どもたちに大人気。虫の説明を子どもたちにしていきます。

木の枝や葉っぱに擬態することで有名なナナフシモドキ、さらにコクワガタまで発見する子も。虫を触るのに抵抗がない子どもたちは、「虫探し楽しい!」とどんどん虫を探していきます。古谷野さんは、認定にあたっては「日常的に子どもたちが自然に触れ合える環境がある」ことが評価されたのではと話します。

子どもたちは、時間になると、先生の「虫さんたちをおうちに帰してあげてください」という呼びかけで、虫をまた自然へと戻していきます。

自然共生サイトに登録された保育園は、子どもたちが豊かな自然に囲まれてのびのびと学び過ごす場所になっていました。