櫻井翔が“8割おじさん”こと西浦教授に聞く――新型コロナ対策、手応えと歯がゆさ

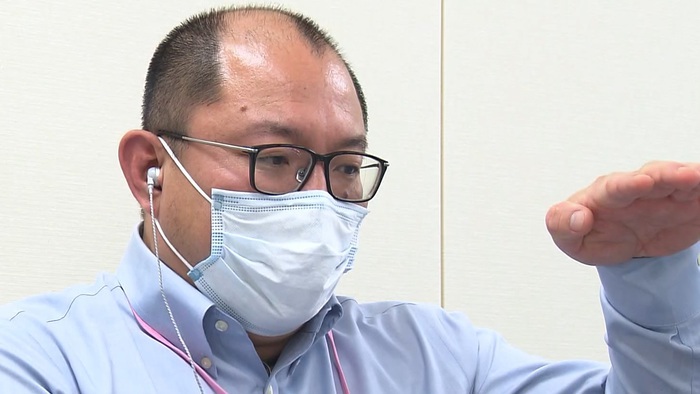

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため「人と人との接触機会を8割削減する」ことを強く提唱し、“8割おじさん”として知られる北海道大学の西浦博教授が、「教科書で学べない ニッポンの超難問」(日本テレビ系、5月4日放送)で、嵐・櫻井翔さんのインタビュー取材に答えました。クラスター対策の専門家として、感染の状況や今後の展望をどうみているのか。未放送部分も含むインタビュー詳報です。(取材は4月27日)

■日本の感染症対策で数式を初めて活用

櫻井:

「8割おじさん」と言われてご自身としてはいかがですか?

西浦:

私には過分なネーミングと思いますが、自分ができることは「科学的にそうあるべきだという対策」を一専門家として、社会に返していくことです。その上で、みんなに親しみを持って、こういう人が対策をしていると知ってもらえる機会だったので、悪くはないのかなと思っています。

特に都市部の中で接触を8割削減しないといけないということを社会全体で認識してもらえました。そういうゴールを具体的な数値として、最終的には政治家の決断もしてもらえた。(数理モデルの数値が政策に反映されたことは)歴史上で初めてだと思うんですよ。一専門家として科学的なフィードバックをしていくということは、大変意義があるものだったと思っています。

櫻井:

改めて「クラスター対策」とはどのようなものかご説明いただけますか?

西浦:

主に二つのことをしています。一つは「積極的疫学調査」です。感染者から伝播をして、クラスター(患者の集団)を生み出してしまう。そのクラスターが探知されたときに、これ以上、伝播が起こらないように感染者と接触したという人を追跡して、(症状が出る前でも)外出しないようにお願いする。発症した場合は、すぐに把握して陽性なら入院してもらうんですね。

もう一つは、予防です。クラスター対策という名前からは想像がつかないと思いますが、とても重要なことです。いわゆる私たちが「3密」と呼んできた環境のように、クラスターが発生しやすい特徴、環境を見つけて、長い時間滞在するようなことがないように徹底して呼びかけていく、というのが重要なコンセプトなんです。

この二つの方法を組み合わせることによって、感染者の数がそれほど多くない町で、2次感染を防いでいくのがクラスター対策の基本的な考え方です。

櫻井:

先生は数字的なところを研究されてきて、このように実践の現場で動き始めるとまたかなり違うところもあると思います。いかがですか?

西浦:

そうですね。一人ひとりの患者さんが陽性、陰性と診断されたら報告されてきます。その観察データに、数理モデルや統計モデルをフィット(あてはめて推計)するんです。

それによって理論と、観察される本当の(感染者の)減少とのギャップをできるだけ縮めて、現実的な数理モデルを作って、今の流行がどんな状況にあるのか解釈していこうと。そして、次の対策が科学的にどうあるべきか、というのを明らかにする。これが今、私たちがやっている役割です。

私以外にもたくさんの専門家が分析に協力をしてくれていますけども、もちろんすべてがうまくいくとは限りません。その中でも、皆さんに自信を持っていただきたいのは、今のところ日本ではほかの先進国と比べて、なんとか大規模な流行を起こさずに来られていますので、この状況をみんなで協力して続けていける。そういう状況を作りたいと思っています。

■国からの報酬は受け取っていない

櫻井:

海外からは日本は甘いんじゃないか、もっと厳しく外出禁止にした方がいいという声もある一方で、独自の日本モデルを追求しているという話もあります。

西浦:

今でも、みなさんに自粛を要請する形でやっていて、社会のみんなで我慢をして協力をして流行を抑えようとしているんですね。

少しずつ(外出自粛要請などが)解除されてきた場合でも、クラスター対策というのは、日本の人に信頼を寄せているんです。「感染する場所はこんなところが危ない」とみなさんがわかってきて、行動を変えていく。それによって流行している感染症というのは、相当防がれるものですから。日本の人たちはきめ細やかに行動する。利他的な行動、社会のことを思いやって行動することができます。

震災のときに、避難所で本当に悪条件の中で生活しているのに、きれいに靴をそろえて、しっかりと我慢ができる。そのような国民性というのはなかなかないものなんです。それはとても素晴らしいものだと思います。その日本の人たちを信頼して、接触を削減する。必ずしも強固なロックダウン(首都封鎖)はせずに、この流行を退治していくことができればと思っています。

櫻井:

国からの強制力をもって「ああしろ」というのではなく、人々それぞれが行動をしてくれるんじゃないかと信頼されているということですよね?

西浦:

そうです。感染者数があまりにも増えすぎたら、緊急事態宣言という形で、「これくらいの接触を削減しましょう」と目標を立てて社会全体で行動をしていくことが必要なんです。その度合いが弱まって、(緊急事態宣言が解除され)みなさん自身の行動に任されたときも、「リスクが高いのはどういうところで、どういう接触を避ければよいのか」がわかってきた一人ひとりの努力で、この流行に立ち向かうことができればと思っています。

櫻井:

何が先生の背中を押してくれるというか、モチベーション、何が源泉なんでしょうか?

西浦:

今までも数理モデルを研究レベルでやってきたんです。流行のデータを集団レベルで分析して、科学的に最適な方向はこっち側なんですよ、と示すようなことです。ですが、政策で活用される機会はまれでした。今回の流行では、私の先輩や後輩だった世界中の研究者が、政府のビルの中に入って研究活動をしています。

流行のスピードも速くて、欧米などで多くの人が亡くなってしまう状況に対して、早いスピードで研究成果を還元しないといけない。単に研究室にこもって研究するだけでなく、社会還元ができればという思いで関わり始めたんです。気づいた頃には、大変忙しくなっています。

櫻井:

変な話、報酬は国から出ているんですか?

西浦:

受け取ることを希望する人には、出るんです。あくまで僕らは専門家ですので、独立性を保つということで、国から報酬を受け取ることはしていないです。私たちの研究室などは、北海道から東京に研究で出張という形で来ているので、そこ(研究費)から旅費や滞在費は出るんです。専門家として、ちゃんとデータを分析して、科学的なフィードバックするということまでやれる機会なので、みんな研究用途で来ているということです。

■「アフターコロナ」の生活とは?

櫻井:

新型コロナウイルス流行前の生活に戻るというよりも、「アフターコロナ」の生活を模索するよう発想を転換しなければ、と言われています。先生はどのように考えていますか?

西浦:

これまでとライフスタイルを変えていかなければいけないのは確かだと思っています。この流行は今まで私たちが便利だと思っていたライフスタイルの見直しを迫る挑戦のようなものです。例えば今までビジネスでは、対面で向かい合って話をして、名刺を交換して物事が進んでいく。人と人とが会って物事が進むことが常識でしたよね。

そういった常識が覆されてきていて、私と櫻井さんが遠隔で話しているように画面上の会議が当たり前になるなど、接触を避けるという意味で試してみたら、オンラインで全然問題なかった、と。そういう機会が増えていくんだと思います。

櫻井:

先生自身も、家族と会う機会がなかなかとれていないんじゃないですか?

(西浦教授は北海道にいる妻と子供3人と離れて東京でのホテル暮らしが3か月以上続いている)

西浦:

そうですね。3月に一度だけ帰って。その後はだんだん工夫ができるようになってきたんですよ。妻が携帯電話で子供の動画をときどき撮っては、ポッとメッセンジャーで送ってくれて、しょうがないから僕も恥ずかしいんですけど、5秒だけ「どうも」って撮って送り返して。

面倒を見られなくて申し訳ないなという気持ちは大変強く持っているんですけど、一方で子供たちは大きくなったら、あの時、ウチの親父が必死にやっていたということがわかると思うので。恥ずかしくないくらいのところまでは、まず仕事を果たさないといけないな、とは思っています。

■手応えと歯がゆさと

櫻井:

今後について、光が見えてきた、手応え、というのを改めて話して頂けますか。

西浦:

1月、2月頃、中国で大きな流行が起こったときには、この感染症の特徴は本当に不明だったんですよ。ヒトからヒトに伝播するというのと、SARSに似ているなど、本当に断片的なことしかわからなかった。

これまで世界中のウイルス学者、研究者が協力することによって、だんだんこの感染症の伝播の特徴とか、感染したときに何に注意をしないといけないか、というのが一つ一つ、つまびらかにされてきました、ある程度基礎的な部分がわかってきたということは、1月頃とは、全く違う。

ワクチンに関しても、試験的な接種がイギリスで始まりました。今、英知を結集して世界中で研究が進んでいますから、予防法、治療法の活路が見いだされていくと思っています。

櫻井:

とはいえ、先生自身は、日々の中で歯がゆさを感じる部分が多いのか。それとも手応えを感じることが多いのか、4月末現在でいかがですか?

西浦:

日々歯がゆさだらけなんですよ。疫学的なデータは、日だとか週だとかの単位ではなくて、半月以上かかってゆっくりと感染者数が増え始めたり、減り始めたりするので、毎日、胃が痛い感じで分析を繰り返す。

もし感染者数の急増があれば、遅滞なく対策を打ってもらえるように、一専門家としてフィードバックしないといけないわけですから、油断することなく、データを根気強く見ていかないといけない。

櫻井:

8割という数字を提唱し、実際に変化が出ていますけど、次の段階で先生が提唱したいことは?

西浦:

感染者が十分に減ったところで、みんなでまず減らせたんだよという話を一緒に実感したいと思っています。それは自己効力感といって、皆さん自分で「できるんだな」ということを国民の一人ひとりにわかってもらうことが第一段階です。

それができたら、ハイリスクの場所に立ち入らないということを続けながら、8割の削減度合いが5割と、少しずつダウングレードされていくような。段階的に日常に戻っていけるように、ということを続けていくと思うんです。できるだけそれを早くできるように、データ分析をまずして、あくまでも一専門家としてフィードバックして、後は政治の専門家に決断してもらいたいなと思っています。

櫻井:

改めて伝えたいことがありましたら、お願いします。

西浦:

今、人との接触削減で、ささくれ立つような気持ちが、いろんな細部で見え出してしまうところなんですけど、一人一人の協力が感染症の拡大防止につながりますから。

「少し削減」でなくて、一気に人との接触を削減することができれば、収束までにかかる期間というのは短くすむんです。これからも協力をいただければと思います。

櫻井:

お忙しいところ、お時間いただいて、ありがとうございました。お体に気をつけて下さい。

【用語解説】

■クラスター対策

複数の感染者が立ち寄った場所から、クラスター(患者集団)を見つけ出し、感染者の近くにいた人(濃厚接触者)に、感染の可能性があることを知らせて、自宅待機を依頼し、感染を食い止める。(感染者の行動聞き取りや濃厚接触者への連絡は地域の保健所が行う)

厚労省のクラスター対策班は、各地のクラスターの共通点を分析し、感染が置きやすい条件や場所を公表し、注意を促してきた。3つの密(密閉、密集、密接)のほか、一斉に声を出す場(ライブハウス、合唱団など)、店員が客を接待する形の夜の飲食店、病院内ではスタッフ休憩室など。

■感染症対策の数理モデル

感染症(今回は新型コロナウイルス)が今後どう広がるか、感染してから何日ぐらいで発症するのかなどを数式で表し、推計すること。たとえば、はしかの予防接種によって、人口の何パーセントが免疫を持てば大規模な流行を防ぐことができるのか、実証された数式がすでにある。近年、ヨーロッパを中心に、政府が感染症対策に数理モデルを取り入れている。日本の政府は、今回の新型コロナウイルス対策で、初めて、数理モデルを参考にしている。人と人との接触を8割減らすと、およそ1か月で感染者が少なくなり、流行がいったん収まるというのも数式で導き出され、その推計をもとに政府が呼びかけた。