巣立ったフクロウの行方を調査!里の恵みを使った料理も堪能 かがくの里収穫祭【2023/11/26 所さんの目がテン!】

11月26日(日)放送の日本テレビ「所さんの目がテン!」は「かがくの里2023収穫祭」。これまで3週にわたってお届けしてきた、今年で9回目となるかがくの里の収穫祭の様子の4週目。締めくくりとなる今回は巣立ったフクロウの行方の調査結果や、里の恵みを使った料理などを紹介しました。

巣立ったフクロウの行方は?

今回はまず宇都宮大学 農学部 守山拓弥准教授とともに「フクロウプロジェクト」を振り返ります。プロジェクトの始まりは約4年前、間伐で木と木の間が広がった里の裏山は大型の鳥が羽ばたけるスペースが十分にできて、フクロウがすみやすい環境になっていました。そこで巣箱を手作りし、裏山にいくつか設置したのです。

それから4年後の今年3月、フクロウが産卵。その瞬間を撮影すると、メスが卵を抱いている時、オスが鳴き声でエサを持ってきたことを知らせ、それに鳴いて応えるメスの貴重なやりとりを見ることができました。

産卵から29日後、1羽目のヒナが孵化。その2日後には2羽目のヒナが誕生。その1週間後には親にエサをねだるヒナの鳴き声も聞こえてきました。親フクロウにエサをもらってあっという間に大きくなり、孵化から1ヶ月が経った5月には一羽目のヒナが巣立っていき、3日後には二羽目も無事巣立ちました。

5カ月が経ち、巣立った後のフクロウはどうなったのでしょうか?

守山准教授によると、フクロウが巣を作る時期からヒナが巣立つまでは人を警戒しますが、巣立った後は問題ないとのこと。そこで巣立った後に、久しぶりに山の奥に入りフクロウの様子を見に行きました。まずはその様子の映像を見ることに。

巣立った後のフクロウは観察や追跡が難しくその行動や暮らしはあまり分かっていませんが、巣立ってすぐは、巣の近くにいるとのことです。

探すこと2時間、ヒナを発見!

巣立ち直後でまだうまく飛べないフクロウが恐る恐る枝の上を歩いたり、近くの枝にジャンプしたりする姿が見られました。飛ぶ力が付き、自分でエサが獲れるようになるまでは親が餌を運んでくれるそうです。しっかり飛べる前に巣立つのは、同じ巣箱に長くとどまっていると天敵に気づかれ襲われる可能性があるからだそう。

そして巣立ちから5ヶ月たった今のヒナについて守山准教授に聞くと「もう独り立ちしてエサも自分でとって、場合によってはこの森から周りの他の森へ移ってしまっているかもしれない時期かなと思ってます」といいます。フクロウは縄張り意識が強く、親は、里の周辺、直径約2kmの範囲を縄張りとしています。

子ども2羽は里から出て独り立ちしたと思われます。親フクロウは夏も冬も里の森にいる生態のようで、冬は森で子育てを行う可能性があります。次の繁殖期が来たら、里の裏山をナワバリとする親のつがいが巣箱に戻ってくるかもしれません。

Tokyo Bug Boysの平井文彦さんと法師人響さんはヒナが巣立った後のフクロウの巣箱の中を調査。収穫祭の5日前、巣箱の中の虫を調査するため山へ入った2人。鳥の巣やフクロウの巣は滅多に観察できない昆虫がいるといいます。

フクロウの巣箱にいたのは、コブナシコブスジコガネというコガネムシ。背中にコブがあるコブスジコガネという昆虫の仲間で、コブがないので、コブ「ナシ」コブスジコガネという名前だそう。春に、里のライトトラップで見つけたコブスジコガネの仲間「ヒメコブスジコガネ」と比べると、巣箱にいたコブナシコブスジコガネには確かにボコボコしたコブがありません。

コブナシコブスジコガネは発見例が少なく、各地域のレッドリストでは「準絶滅危惧種」や「情報不足」などに分類され、発見例が少ない種と言われています。コブナシコブスジコガネはフクロウのペレットやふんなど有機物を食べているといい、暮らしぶりや生態もわからないことが多いそうです。

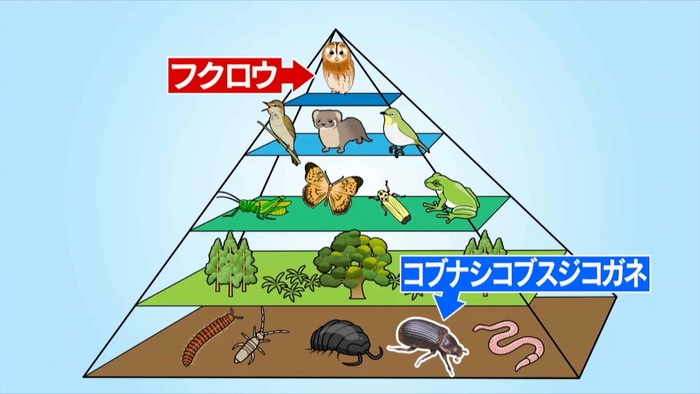

守山准教授曰く、フクロウは生態系ピラミッドの上位におり、コブナシコブスジコガネは生態系ピラミッドの中で分解者と言われるピラミッドの下を支えている存在。そんな2つの存在が同じ巣の中にいるというのは、生態系ピラミッドの象徴となる様子になります。コブナシコブスジコガネは現在、法師人さんが自宅でその生態を観察中です。

母屋の構想デザインを披露

山を下りる途中にはある木が。

5月にかがくの里専任プレゼンターの阿部健一さんが国立環境研究所 主幹研究員の石濱史子さん・主任研究員 深澤圭太さんと裏山に入っていくと、小さいシラカシの木を発見しました。

この木は実生といいタネから発芽した苗のよう。シラカシのドングリから発芽したそうで、新しい木が生えたのは間伐で日光が地面まで届くようになったからだそうです。

里の間伐材が使われるのは、建築家・隈研吾さんがデザインする母屋。この母屋建築プロジェクトで材木分野を担当している木材業の研究者・京都大学大学院 森林科学専攻 村田功二教授も今回登場。隈さんに考えていただいた母屋の構想デザインをもとに、プロジェクトを遂行しています。

現在は伐採した木を含めて皮を丁寧に剥き、乾燥させているところだそう。隈さんのデザインがどのように実際の建物になるのか楽しみです!

ぬか床作りに初挑戦

続いては収穫祭恒例の食事。まずは里の達人 西野茂さんが川でとったすっぽんの鍋を皆で味わいました。

メインディッシュは東洋大学 食環境科学部 食環境科学科 露久保美夏准教授が調理。メニューはショウガとトウモロコシの炊き込みご飯、エゴマの葉と鶴首カボチャの天ぷら、焼きナス、自然薯とナスのぬか漬けです。

炊き込みご飯はまずショウガを千切りに。朝どれの赤いトウモロコシ「大和ルージュ」は芯から粒を切り外します。あらかじめ浸しておいたお米と昆布の中にしょうゆと料理酒を入れ、トウモロコシとショウガを入れます。

トウモロコシの芯も入れます。芯に旨み成分があるため、入れると旨味や風味がさらに増すんだそう。

今回初挑戦となったのはぬか漬け。

収穫祭2週間前、里のお米を精米した時に出たぬかでぬか床を作りました。ぬか床に漬けることで、野菜に独特の香りや酸味が加わり、また、ビタミンB1などの栄養素も増えるそうです。

まずぬかに塩を入れよくかき混ぜ、水を足しながら混ぜて、しっかり水を吸わせそこに唐辛子と昆布を入れていきます。昆布にはうまみ成分が豊富に含まれているので、ぬか床にうまみを与え、赤唐辛子は味わいの辛味が味のアクセントにもなりつつ抗菌効果もあるそうです。

そして「捨て漬け」といわれる食べるためではない野菜を漬けていきます。その目的は乳酸菌を増やすこと。

おいしいぬか漬けはしっかりぬか床を発酵させるのが大事ですが、捨て漬けの野菜が発酵する上で大事な乳酸菌を増やすそう。野菜についている乳酸菌や酵母を入れてあげることでより乳酸菌を増やすことができるとのことです。

発酵が進みアミノ酸や糖分が増え、おいしくなるまでは約二週間かかるためその間お世話が必要。その期間は、阿部さんが毎日自宅でお世話を続けました。菌のバランスを保つため、毎日糠床の上と下を入れ替え3日に1回、捨て野菜を交換します。

収穫祭前日。ナスと自然薯を本漬けし、1日漬けて出来上がりを待ちます。

そして所ジョージが実食すると、「本当に美味しい」と絶賛。続いて焼きナス、天ぷら、炊き込みご飯もいただき、「いやー恵まれてるわ」と大成功。こうして9回目を締めくくった収穫祭、来年は記念すべき10回目となります!