昭和4年製造・96歳のラッセル車も活躍 雪に立ち向かう鉄道車両を特集【2025/3/9 所さんの目がテン!】

今年の冬、寒波の影響もあり日本各地で記録的な大雪が観測されました。冬の時期の鉄道旅は、いつもとは違った景色を私たちに見せてくれます。しかしその一方で、雪が降ると滑りやすく運行が困難になってしまう一面もあります。3月9日(日)日本テレビ「所さんの目がテン!」では、そんな過酷な環境下で、鉄道を安全に走らせるために働く車両を紹介します。

元東急電鉄の車両が走る青森県の弘南鉄道へ

藤田大介アナウンサーが向かったのは青森県にある弘南鉄道。弘前駅から黒石駅を結ぶこの路線は、地域の交通手段として重要な役割を果たしています。

藤田アナが乗車した車両は、元々は東急電鉄が使っていた車両を譲り受けたもの。車内に乗り込むと「見てください、(つり革には)渋谷109の文字。東急百貨店や、東横お好み食堂(の広告も)」とつり革の広告や、シートなど内装が昔のまま残っている貴重なもの。冷房はなく、車両には扇風機がついています。

車窓からは一面の雪景色が見えます。関東で走っていた車両がこの大雪にもかかわらず、軽やかに走っているのはなぜなのでしょうか?

弘南鉄道 車両区長補佐 伊原正喜さん案内のもと、車両の下に取り付けられたスノープラウと呼ばれる排雪板を見せてもらいました。列車の前面に取り付けられ、走行しながら線路上の雪を左右に押しのけます。

鉄道車両の機械力学を研究する明星大学理工学部 宮本岳史教授によると「雪の高さがどんどん高くなってくると、車両自体が雪を押しのけて走らなければいけなくなるので、走行抵抗がとても大きくなってきて走りにくくなってくる」といいます。走行抵抗とは鉄道が走る時に進行を妨げる力のことで、勾配による重力や車輪の摩擦などによって生じます。

雪が積もると走行抵抗がどれだけ増えるか、レールと台車の模型を使い実験。紐で引っ張る時にどれくらいの力が必要か計測しました。雪なしの状態では引っ張るのに必要な力は約3ニュートン。一方、レールの上に雪を1.2cm積もらせた状態では約12ニュートンの力が必要になりました。この実験では、雪により走行抵抗が9ニュートン増えました。

「雪を押し除ける力が足かせのようになって、前に進みにくくなる。車輪が転がるということは雪を踏みつぶしながら走ろうとすることになるんですけど、踏みつぶす、あるいは踏みつける力が結構かかります。その次に鉄道は、車輪とレールの間に物が挟まる、あるいは水や雪が挟まると滑りやすくなるので走りにくいということも問題になります」と宮本教授は解説します。

鉄道は一両あたり数十トンという重さの車両を効率よく動かすために、鉄でできたレールと車輪を採用しています。自動車はタイヤ1つにつきハガキ大ほどの接触面積で支えますが、鉄道は車輪1つにつき10円玉くらいの接触面積で、4トン以上もの車両重量を支えることができます。しかし、小さな接触面の間に雪や泥などの粒が挟まってしまった場合はその影響を受けやすく、滑りやすくなってしまうのです。

今年、弘前市は1月の観測史上最深積雪の126cmを記録。走るのに大きなエネルギーが必要な上、滑りやすくなってしまう雪は鉄道にとって特に厄介な存在だったのです。

また放送では、弘南鉄道について「津軽『時巡』号」も紹介。車内は座敷で畳が敷かれており、ここで料理やお酒を囲みながら2時間ほどの列車旅を楽しむことができます。冬の時期には、津軽の郷土料理、温かいけの汁をお弁当と共に楽しめるのだそうです。

昭和4年に製造されたラッセル車が現役で活躍

続いて、弘南鉄道名物のラッセル車を近くで拝見します。このラッセル車(キ104)は高さ4.075m、長さ11.39m、空車重量29tの巨大な除雪専用車両。まだ鉄道省があった時代の昭和4年に製造されたものです。

積雪が深い場合は通常の車両のスノープラウでは対応できないため、ラッセル車の鋭利で巨大な形状の排雪板を雪に押し当てて、レールの外側に雪をかき分けていきます。

「軌間をフランジャーというところでかいていくので、線路が出てくる。そうすると、電車が走りやすいです」と伊原さんは説明します。下側部分がせり出すフランジャーは、線路間にある雪をえぐるように掻き出していきます。

さらに、ウイングと呼ばれる車両の側面に設置された装置は50cmほど外側へ開き、かいた雪を線路脇に押し流すためのものです。

レールの間に吹き溜まりがあると雪を逃す場所がなく脱線などにつながるため、ラッセル車は雪を効果的に排出できるシンプルで理にかなった形状になっています。

このラッセル車を押すのは、さらに古い大正12年生まれの電気機関車(ED333)です。元々は貨物を引っ張っていた機関車で29トンのラッセル車を押していきます。

ラッセル車の内部も見学。車両の屋根には空気タンクが設置されており、ウイングとフランジャーは空気圧で動かします。「冬は寒いのでだるまストーブで暖を取る」と伊原さんは車内のストーブに火をつけます。

さらに、特別にラッセル車の操作も体験させてもらうことに。フランジャーを操作すると、「すごい力だ!10キロぐらいのダンベルを持ち上げるくらいの感覚ですね」と藤田アナウンサーは驚きます。

レバーの側には、フランジャーやウイングが衝突するのを避けるための表示があり、踏切やホーム、橋といった場所でどのように操作するかが記されています。

左のウイングを閉じたり両方閉じたりといった操作を、タイミングを見定めて行うのです。しかし伊原さんは「もう見ていない」ほどだそうで、「体に染み付いてしまってるんです」と熟練の技のよう。さらに、そのラッセル車の熟練の操作を実際に見学。

向かって右側に立つ人がフランジャーと右ウイングの操作、左に立つ人は左ウイングの操作をし、汽笛とインターホンを使って後ろの電気機関車に連絡します。運転する機関士は前方がラッセル車に隠れて見えないため、このコミュニケーションが重要なのです。

「前方に見える信号機を後ろで操作している電気機関士に伝えています。確かに後ろの電気機関車は信号機が見えませんので、信号機の状況をこちらから無線で伝えている」「右のウイングを閉める操作をしました。駅を通過します。駅を通過したら、また右のウイングを開くということになります」と藤田アナウンサーは操作の様子を詳細にリポート。衝突を避けるためホームではウイングを閉じ、踏切ではフランジャーを上げるタイミングを見極めながら作業を進めます。

線路の様子を見ると、ラッセル車が通った後と通る前では一目瞭然。このラッセル車があるおかげで、雪の降る地域でも安全に鉄道を走らせることができていたのです。

トランスフォームする除雪車両

雪に立ち向かう最新車両も紹介。平成20年に製造された、JR東日本の投排雪保守用車(ENR-1000)「ビッグロモ」です。

1000馬力級のパワーを持ち、これまでより多機能な除雪装置を備えています。積雪が少ない場合は、ラッセル形態で高速走行しながら線路脇に2~5m程度雪をかき分けます。積雪の深さが2mを超えることもある奥羽山脈を横断するJR東日本の北上線などで活躍しています。

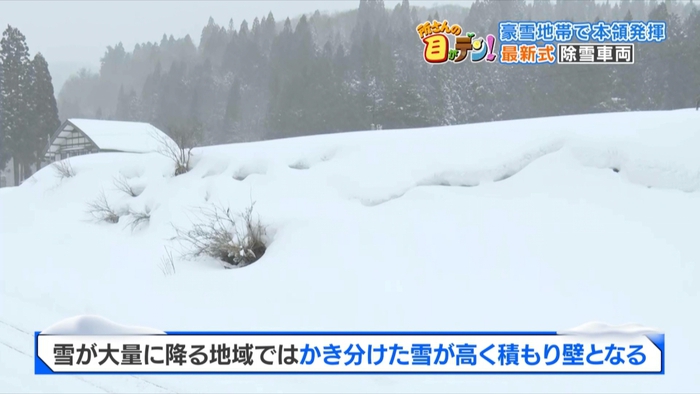

しかし豪雪地帯だと、繰り返しかき分けた雪が高く積もって壁となります。せっかく左右にかいても、雪が線路に舞い戻ってきてしまうことがあるのです。

JR東日本 秋田支社 大曲保護技術センター 横手エリアセンターの安田和樹さんは、「積雪が多い場合は雪を遠くに飛ばすロータリー除雪を行います」と話します。

そんな時、この車両はロータリー形態へトランスフォーム。積雪が多い場合はこの歯車で雪を取り込み、最大40mほど遠くへ雪を飛ばすことができます。途中で作業内容を切り替えることもできるため、線路の状況に応じて迅速に対応できる車両なのです。

藤田アナは今回も現地の様子をスケッチブックに描いてスタジオで披露。

「分岐器、ポイントがある場所は、このように人の手でスコップでかいて、手前の方も全部かくそうなんです。最後は人の手なんだなとも感じました」と語りました。