標高1700mの山頂を越え“歩いてしか行けない秘湯”へ【2024/12/8 所さんの目がテン!】

日本は世界でも有数の火山国で、活火山が111もありその数は世界の約7%を占めています。火山があるということは温泉も。地熱などで温められる非火山性の温泉も含め、温泉地の数は全国で2879か所あり、源泉の数はなんと2万7932本あるといいます。(出典:環境省(令和4年度温泉利用状況)。12月8日(日)日本テレビ「所さんの目がテン!」は、「歩いてしか行けない秘湯の科学」をお届けしました。

草津温泉と似た泉質だがさらに「パンチ力」が

調査するのはプロフィールの趣味の欄に「サウナ・銭湯」と書いている俳優の久保田真旺。「銭湯、温泉が本当に好きで、毎週1回は1人で必ず入りに行くぐらい大好きです」とのこと。

久保田が訪れたのは、福島県・二本松にある安達太良山奥岳登山口。山岳ガイド・大友佑樹さんと、地元の猪苗代高校非常勤講師で地域探求「中ノ沢温泉街活性化グループ担当」の西村和貴さんと共に登っていきます。

安達太良山の中にあるという秘湯。一体どんな温泉なのでしょうか?西村さんに聞くと「草津温泉と似た泉質ですけど、そっちよりもパンチ力があります」といいます。

その秘湯は標高1700mの安達太良山の山頂を超えた谷にあるそう。登山道しか通っておらず、温泉施設ももちろんない場所。まずはロープウェイに乗り、中腹の標高1300m地点まで一気に登ります。この日は快晴に恵まれ、大友さんも「安達太良山は、天候に悩まされる場所なのでこの青空になるのは中々ないですよ」と驚きの天気でした。

そして下車後は山頂へ向けて登山開始。頂上までは1時間半から2時間ぐらい歩くといいます。

登り始めて約40分。そこから望めるのが岩肌から見える山頂です。山の頂に見える突出した岩場が、安達太良山の山頂。その場所を目指してラストスパートです。

大友さんが「そろそろ森林限界を迎える。そうすると岩稜帯という火山の岩がたくさんある地帯に入ってきます」と言う通り一帯の景色が変わり、ゴロゴロとした岩場の道に。

登ること約1時間40分、山頂手前に。そして無事に山頂に到着しました。

大友さんは「正面に見えるのが磐梯山、会津で一番有名な山で、みんなここの稜線の山々は全部火山帯の山となっています」と教えてくれました。

ここの山頂は降下火砕物で出来ています。降下火砕物とは、火山が噴火した際に火口から噴出された火山灰や岩石、砕かれたマグマが固まらないうちに飛んできて堆積したものです。

それらが山頂一面を大きく覆い、風や雨などの浸食により今の形になったそうです。この独特な山頂は、安達太良山の火山活動によるものだったのです。

では火口はどのようになっているのでしょうか?火口は沼ノ平火口といい、直径約1.2km、深さ約150mの爆裂火口となっています。

通常の噴火口は、火口の周りに火砕丘といわれる円すい形の山ができますが、激しい爆発が起こると、火砕丘をはじめ噴出口の周りの山体を吹き飛ばし、直径の大きい火口となります。

久保田は「火口付近を歩いていて、気がついたのですが」と、山頂から火口付近に至るまでの道で、岩石の色が黒赤黄白と異なっていることに気づいたといいます。

これは一体どういうことなのか、茨城大学 火山研究室 藤縄明彦名誉教授に聞いてみました。

藤縄先生は「出てそのまま固まった火山岩であれば、一般的には黒っぽいことが多い。赤っぽいのは、まだマグマとして噴火して十分に冷えてない時に空気中の酸素によって酸化」したものだそう。マグマはすぐに固まれば黒っぽくなりますが、ゆっくりと固まると酸素に触れる時間が長いため、岩石に含まれる鉄分が酸化し赤くなるのです。

では、黄色や白になるのはなぜかと聞くと、「火山ガスの中に硫黄分が相当量含まれている。そういうものと既存の岩石とが化学反応を起こす。火山ガスとの反応によって、硫酸塩鉱物あるいは硫化鉱物ができることによって白っぽくなったり、場所によっては黄色っぽくなる」とのこと。硫黄を含む安達太良山の火山ガスなどによって岩石、鉱物が変質し、黄色や白っぽくなっていたといいます。

秘湯へついに到着

そしていよいよ、安達太良山の火山が生み出す秘湯のある谷へと向かいます。気を抜いたら滑り落ちてしまいそうな道や、急な登り坂や崖など悪路を進むこと2時間、ついに到着。

安達太良山にある秘湯・沼尻元湯は、温泉の川になっています。久保田が西村さんに泉質を聞くと、「強酸性の硫黄泉。強酸性はpH1.9〜2.1と言われているので、レモンと同じくらいのpH数があるんですよ」とのことで、舐めたら酸っぱく、目に入ったら痛いといいます。

そんな強酸性の硫黄泉の沼尻元湯は、源泉から出た温泉が伏流水と混じり、温泉の川となって流れています。源泉の温度は約68℃。伏流水と混ざりちょうどよい温度の温泉となるのです。温泉成分により、川も乳白色となっています。硫化水素ガスが発生しているため、安全対策をしているガイドツアーでのみ立ち入り可能の場所となっています。

近づいて、触ってみると温度は約39℃。火山性の温泉は、地下にあるマグマの熱によって温められた地下水が地表にでてきたもので、その際、火山ガス成分や地中成分が溶け込み、さまざまな泉質の温泉になります。この安達太良山の地中には硫黄が多く含まれているため、硫黄泉の泉質となっています。

大友さんは「全国の源泉の中でも、単一の湯口、一本の湯口から考えると日本一の湧出量と言われていて」といいます。それに加え西村さんは「湧出量は去年あたりからまた増えて、13,400リットルだったんですけど、14,200リットルに上がっているらしい」「家庭のバスタブが大体200リットルと言われているんで、この1秒間に(バスタブが)あふれているぐらいのお湯の量だそうです」と教えてくれました。その量を誇る温泉はパイプを通して、ふもとの温泉地まで運ばれていき、ふもとの温泉宿でも楽しめるようになっています。

自然が作った天然の湯船に久保田が浸かります。久保田は「最高ですね!肌にしっとりくる感じです」と感動。強酸性の硫黄泉は、強い酸性のため、殺菌力が高く皮膚病に効果があると言われています。

そして、この温泉の川はそのまま下流へと流れていき、温泉の滝となっています。この白糸の滝は、温泉の滝としては落差日本一と言われ、約60mの岩肌を流れる滝は圧巻です。

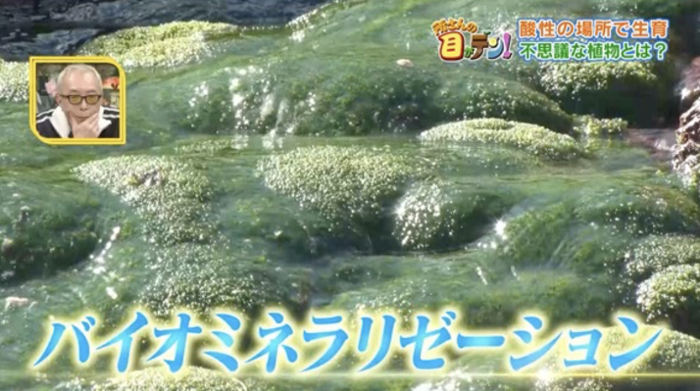

沼尻元湯周辺には、チャツボミゴケという、pH2.0〜4.6までの強酸性水域に生育するコケの仲間も生息しています。

チャツボミゴケは鉄酸化バクテリアと共生しており、そのバクテリアがエネルギーを得る際に、酸化鉄を生成。チャツボミゴケに蓄積され、鉄鉱石になります。このような、生物が鉱物を生成する作用は「バイオミネラリゼーション」といいます。アコヤ貝がつくる真珠も同じ作用によるものです。