Vol.10 彫師や摺師のテクニックにも注目!

2016/04/05

3月19日(土)より始まった『俺たちの国芳 わたしの国貞』。本展は幕末の人気浮世絵師、歌川国芳と歌川国貞の作品を紹介しながら、彼らの作品がいかに「メディア」として人々を楽しませたのかを紹介する展覧会です。

とはいえその素晴らしさは、国芳や国貞ら絵師だけでは語れません。なぜなら、彼らのアイデアを浮世絵として成立させるには彫師や摺師の細やかな仕事が必要不可欠だったから。というわけで展覧会では、彫りや摺りのテクニックに注目して作品を観るのもおススメです。

たとえば能の演目「邯鄲」をもとにした、国貞の《見立邯鄲》は、美人の口元が団扇から透けて見えているのがポイントのひとつ。団扇の布の細かい網目の彫刻や、それをつぶすことなく美人の赤い唇や白い肌が団扇越しに見えるように印刷する技術は、まさに彫師や摺師の腕の見せどころです。

1本1本丁寧に彫られた、美人の髪の生え際や毛先にも注目

歌川国貞「見立邯鄲」

文政13/天保元(1830)年 団扇絵判錦絵

Gift of L. Aaron Lebowich, 53.505

Photograph © 2016 Museum of Fine Arts, Boston

また国芳の《荷宝蔵壁のむだ書》は、役者絵を落書き風に描いた作品。どの役者を描いているのかギリギリわかる国芳のヘタウマ絵も最高ですが、あたかもしっくいの壁を釘でひっかいたようなタッチや、マジックでギュギュッと描きなぐったような毛髪の表現などは、本当に上手な人が彫らないとウソっぽくなってしまうはず。

本作は、日本漫画史上、特筆すべき作品としても知られています

歌川国芳 「荷宝蔵壁のむだ書」(黄腰壁)

弘化5(1848)年頃 大判錦絵

William Sturgis Bigelow Collection, 11.27004

Photograph © 2016 Museum of Fine Arts, Boston

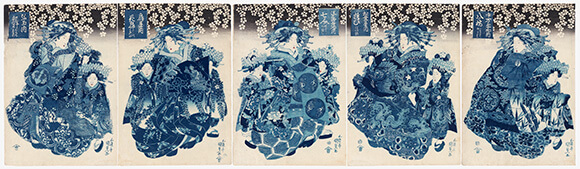

それから藍色の濃淡だけで無限の色の広がりを見せる国貞の「藍摺(あいずり)」の作品なども、当時の摺師の技術の高さを目の当たりにできる作品です。

藍色の部分は当時西洋から輸入された人工顔料「ベロ藍(プルシャンブルー)」を使用

歌川国貞 藍摺遊女

「中万字や内 八ツ橋 わかば やよひ」「姿海老屋内 七人 つるじ かめじ」「松葉屋内 粧ひ わかな とめき」「扇屋内 花扇 よしの たつた」「弥生内 顔町 まつの こなつ」

文政後期(1825-30)頃

Nellie Parney Carter Collection-Bequest of Nellie Parney Carter, 34.415a-e

Photograph © 2016 Museum of Fine Arts, Boston

本展ではこのほかにも、職人たちの手技が光る「工芸的」な作品を多数見ることができますが、こんなすごい技術の集積を、江戸時代の人々がわずか数百円(大判の浮世絵でも約40文=今の1000円前後?)で楽しんでいたということが驚きです。当時来日したビゲローたちも、この類まれなる庶民の娯楽の素晴らしさに感動して、ボストンに大事に持ち帰ったに違いありません。

<プラスワン情報>

ボストン美術館に行ったら、すぐ近くにあるイザベラ・スチュワート・ガードナー美術館に行くのをお忘れなく! 15世紀のヴェネツィアの邸宅を模した、とても美しい美術館です。

木谷節子 プロフィール

アートライター。現在「婦人公論」「SODA」「Bunkamura magazine」などでアート情報を執筆。

アートムックの執筆のほか、最近では美術講座の講師もつとめる。

- 05月31日(火) Vol.15 最終回、永遠のライバル、国芳と国貞

- 05月24日(火) Vol.14 浮世絵はエンタメ情報がよく似合う

- 05月10日(火) Vol.13 国貞と女性のファッション

- 04月26日(火) Vol.12 マンガ&アニメと浮世絵

- 04月19日(火) Vol.11 祝「ニャーニャーの日」! 国芳と猫

- 04月05日(火) Vol.10 彫師や摺師のテクニックにも注目!

- 03月22日(火) Vol.9 展覧会、緊急レポート!

- 03月08日(火) Vol.8 セーラ・E・トンプソンさんインタビュー

- 02月23日(火) Vol.7 幻の「スポルディング・コレクション」

- 02月09日(火) Vol.6 ボストン美術館の浮世絵コレクション

- 01月26日(火) Vol.5 ボストン美術館と日本

- 01月12日(火) Vol.4 いざ、ボストン美術館へ!

- 12月28日(月) Vol.3 球場、大学……「アメリカ最古」がいっぱいの街

- 12月15日(火) Vol.2 ボストンは、アメリカ人の心の故郷

- 12月01日(火) Vol.1 「どこをとっても絵になる」街、ボストン