Vol.14 浮世絵はエンタメ情報がよく似合う

2016/05/24

幕末の人気浮世絵師、歌川国芳と国貞。一般的には、国芳は武者絵や戯画、国貞は役者絵や美人画で人気を博したことが知られていますが、その他ニュース性のある浮世絵も描きました。

たとえば国芳の《江戸ノ花 木葉渡 早竹虎吉》。現代の私たちにはあまりピンとこない作品ですが、これは当時大阪を中心に活躍していた軽業師・早竹虎吉が、安政4(1857)年の正月に江戸に進出し、西両国広小路で初お披露目をした時のもの。両手に子方をぶらさげ、吊り輪に足をひっかけて、スルスルと縄を渡る様子を描いています。

早竹虎吉は、歌舞伎仕立ての衣装や大がかりな仕掛けで人気を呼んだ軽業師。安政4(1857)年、大阪から江戸に進出しました

歌川国芳《江戸ノ花 木葉渡 早竹虎吉》

安政4(1857)年

William Sturgis Bigelow Collection, 11.21921

Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

この虎吉一座の興業はたちまち大評判となり、彼らを描いた浮世絵は、わずか2カ月で30数点にのぼりました。今一番ホットな話題をビジュアル化していち早く世に送り出す。浮世絵が、現代のエンタメ系情報番組のような役割を果たしていたことがよくわかる作品です。

慶応3(1867)年、早竹一座は渡米し、サンフランシスコやニューヨークなどを巡業。一躍人気者となりますが、その最中、虎吉は心臓病で亡くなりました

歌川国芳《冨士旗竿 早竹虎吉》

安政4(1857)年

William Sturgis Bigelow Collection, 11.21923

Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

また役者絵の第一人者・国貞も、ブロマイドのような役者の大首絵や舞台上でかっこよく見得を切る俳優の姿だけでなく、「密着! ○○○の舞台裏」的なノリで、歌舞伎役者の楽屋裏を描いています。

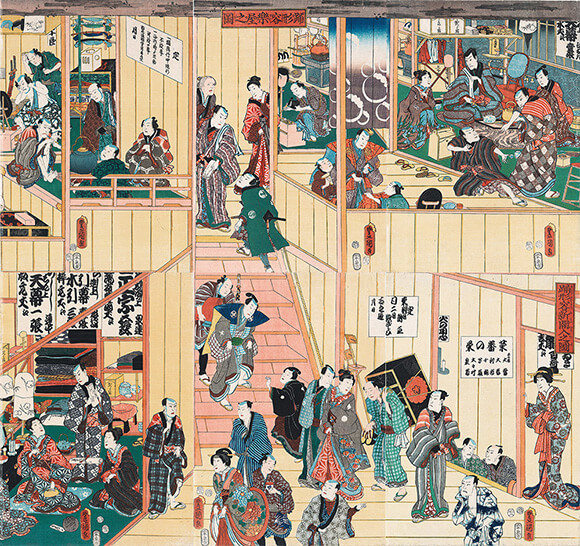

今なら、市村座復興&五代目坂東竹彦郎襲名記念のドキュメンタリー番組に映し出されそうな楽屋裏のワンカット

歌川国貞《踊形容楽屋之図 踊形容新開入之図》

安政3(1856)年

William Sturgis Bigelow Collection, 11.28578-80, 11.28581-3

Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

たとえば《踊形容楽屋之図 踊形容新開入之図》は、安政2(1855)年、大地震で破壊されながらも翌年いち早く復興した市村座の楽屋裏を描いたもの。中央の階段を下りているのは、本公演で五代目彦三郎を襲名する坂東竹三郎。階上右手ではその義父で亀蔵と名を改めた四代目彦三郎が仲間の役者たちと囲炉裏を囲み、階下左手では女形の三代目岩井粂三郎らが談笑、階段下から新・彦三郎に声をかけているのは、市村座の座元・十三代目市村羽左衛門で、明治期には「団菊左時代」の一角を担うことになる、後の五代目尾上菊五郎です。

他では、役者たちが芝居の稽古をしたり、きせるを吸ったり、階上奥では、床山がカツラを整えていたり……。一般人は決して見ることのできない楽屋裏の様子を、ドキュメンタリー番組のように生き生きと描いたこの浮世絵は、筋金入りの歌舞伎ファンもそれほどでもない人も、これは誰、あれは誰、と言いあいながら、興味深く眺めたに違いありません。

<プラスワン情報>

ボストン美術館には、慶派の作品をはじめ、美しい仏像のコレクションも!

円慶《地蔵菩薩坐像》1321年、ボストン美術館

木谷節子 プロフィール

アートライター。現在「婦人公論」「SODA」「Bunkamura magazine」などでアート情報を執筆。

アートムックの執筆のほか、最近では美術講座の講師もつとめる。